康复医疗风险全景扫描:先厘清“坑”在哪里

康复医疗常被误解为“低风险”,实则从诊断评估到长期随访,每一步都可能触发法律、经济、伦理多重雷区。先自问:“康复医疗有哪些风险?”答案并不止于医疗事故,它还包括数据泄露、器械故障、跨学科沟通断层、患者依从性不足等隐形炸弹。

(图片来源网络,侵删)

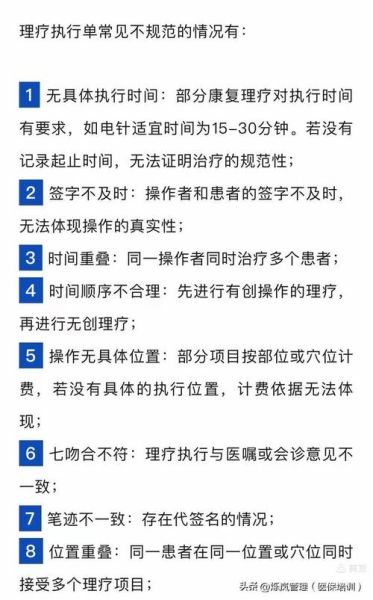

法律与合规风险:一纸文书决定赔偿上限

知情同意书是否真正“知情”?

很多机构使用模板化知情同意书,却忽视康复目标、潜在并发症、替代方案的个性化披露。法院判例显示,只要患者能证明“关键信息被遗漏”,医疗机构即承担举证倒置责任。

康复处方超范围谁担责?

- 物理治疗师擅自调整电刺激强度,导致二度烧伤,属于超执业范围;

- 中医康复师使用针灸治疗脊髓损伤,未提前告知出血风险,触发告知义务缺失。

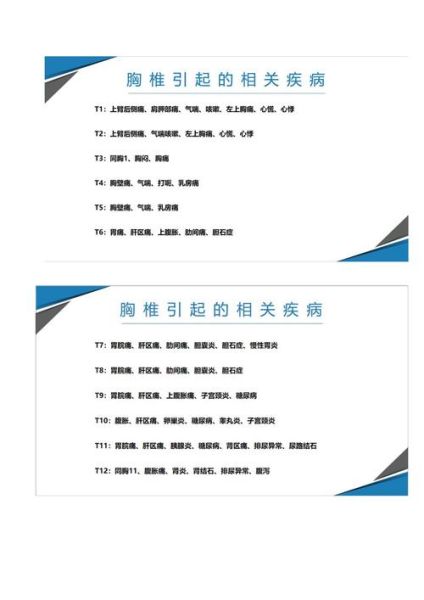

技术与器械风险:设备“带病上岗”代价高昂

康复机器人突然停机怎么办?

2023年浙江某康复中心,下肢外骨骼在步态训练中急停,患者跌倒骨折。事后调查发现:软件版本未更新、传感器校准超期。预防要点:

- 建立设备生命周期档案,从采购到报废全程留痕;

- 每季度做一次黑盒测试,模拟极端场景;

- 要求厂商提供源代码托管,防止倒闭后无人维护。

数据与隐私风险:一条康复记录值多少钱?

云端存储的步态数据被黑客售卖,机构要赔多少?

根据《个人信息保护法》,康复数据属于敏感个人信息,泄露可处五千万元或年营业额百分之五罚款。实操对策:

- 采用国密算法加密,密钥与数据物理隔离;

- 康复APP默认关闭社交分享功能,防止患者误操作;

- 与第三方AI公司合作前,签署数据最小化协议,限定使用场景。

患者行为风险:当“自我康复”变成“自我伤害”

患者回家不戴支具,二次骨折谁之过?

康复医疗的特殊性在于院外时间长。如果随访体系缺位,患者擅自增加训练量,风险即刻外溢。破解路径:

- 出院时视频示范+二维码回查,确保患者家属掌握正确动作;

- 使用可穿戴传感器实时回传数据,异常自动预警;

- 引入康复管家角色,由护士或治疗师每周电话追踪。

跨学科沟通风险:一句话的歧义,百万赔偿

康复医师说“可以负重”,骨科医生说“禁止负重”,患者听谁的?

多学科协作(MDT)如果缺乏标准化术语库,极易出现指令冲突。落地方法:

(图片来源网络,侵删)

- 建立康复医嘱字典,所有“负重”“屈伸”等词汇定义到牛顿、角度;

- 每周MDT例会录音转文字,关键结论由患者签字确认;

- 使用区块链时间戳锁定最终版本,防止事后篡改。

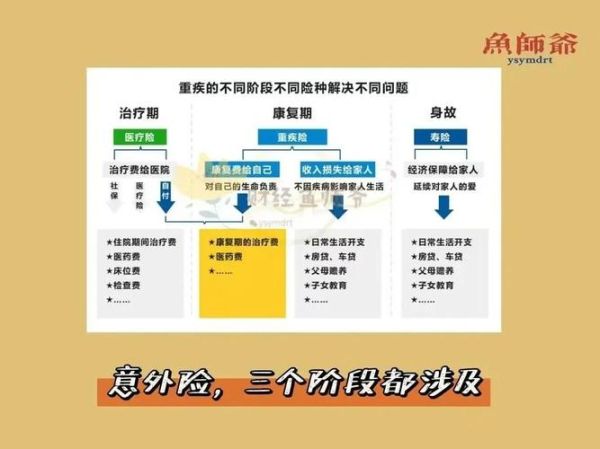

保险与财务风险:康复周期长,赔付无上限

长期康复导致保单年度限额用尽怎么办?

传统医疗险将康复列为“附加责任”,额度低、期限短。新型解决方案:

- 引入康复专项责任险,按功能改善度阶梯赔付;

- 与保险公司共建康复评估中心,第三方鉴定减少纠纷;

- 推出康复分期支付,患者按阶段疗效付费,机构共担风险。

舆情与品牌风险:一条短视频毁掉十年口碑

患者投诉“康复无效”登上热搜,如何72小时逆转?

康复效果个体差异大,容易被断章取义。危机公关SOP:

- 第一时间发布康复前后量表对比,用数据说话;

- 邀请同病种康复明星现身直播,对冲负面情绪;

- 启动法律+心理双通道,既维权又安抚。

如何规避:一张可落地的风险地图

把上述风险按概率与损失分级,形成红黄蓝三色预警:

- 红色:法律诉讼、器械致死——立即停用、封存证据;

- 黄色:数据泄露、MDT冲突——24小时内启动应急预案;

- 蓝色:患者依从性差、舆情苗头——纳入日常质控。

最后自问:“如何规避?”答案藏在制度+技术+人文的三维防线里,缺一不可。

(图片来源网络,侵删)

评论列表