互联网并购为何越来越频繁?

过去五年,全球互联网并购交易金额年均增长23%。**流量红利见顶**、**技术壁垒加深**、**监管趋严**三大因素叠加,迫使企业用资本换时间。当自建团队需要18个月才能补齐的AI能力,可能一次收购就能在3个月内完成,这种诱惑几乎无法拒绝。

互联网并购的完整流程拆解

1. 战略定位阶段

真正的高手在启动前就会自问:这次并购是为了消灭潜在对手,还是为了获得数据资产?某头部短视频平台2022年收购VR初创公司时,内部曾激烈争论:如果只是为了专利,直接授权是否更划算?最终拍板并购,是因为对方工程师团队掌握着**6自由度空间定位算法**的独家优化方案。

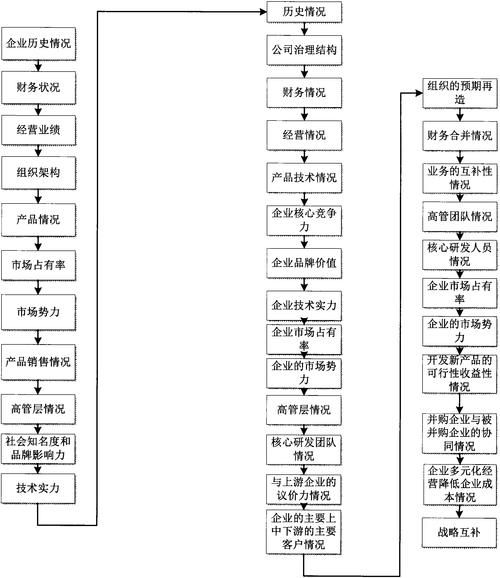

2. 标的筛选的隐藏标准

除了常规的财务尽调,互联网标的要重点排查:

• **用户重叠度**:超过40%重叠可能触发反垄断

• **代码负债率**:某电商收购SaaS公司后,发现其30%代码是临时补丁

• **灰产关联**:社交类标的要特别注意刷量团队渗透情况

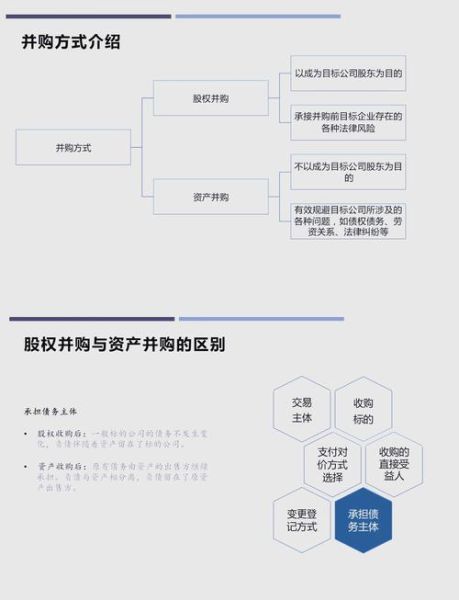

3. 交易结构设计陷阱

对赌条款正在进化。最新流行的阶梯式Earn-out把支付节点绑定到DAU增长、广告填充率等动态指标。某游戏公司收购直播团队时,设置了对赌条款:如果12个月内主播签约数达不到5000人,卖方需返还15%交易对价。

并购后整合的生死时速

90天整合窗口期

斯坦福研究显示,**并购后前90天的整合效率决定最终成败概率的72%**。某跨境支付公司在收购数据分析团队后,第17天就强行切换了报销系统,导致核心工程师集体抗议。正确的做法是:

1. 第1周:仅接入财务系统,保留原办公区

2. 第3周:混合组队攻坚关键项目

3. 第60天:逐步统一绩效考核标准

技术栈融合的三条路径

面对Java和Go语言并存的现状,CTO必须回答:是重写老系统,还是允许双轨运行?某头部云厂商的实践给出答案:

• 用户端接口层:6个月内用Go重构

• 计费系统:保留Java但封装成微服务

• 运维监控:直接替换为收购方的Prometheus方案

文化冲突的量化管理

用会议时长差异就能暴露文化裂痕。被收购方习惯15分钟站会,收购方平均会议45分钟,这种差异在融合第1个月就会引发离职潮。解决方案是:

1. 设立**文化翻译官**角色(由双方中层担任)

2. 把会议效率纳入双方KPI

3. 每月举办一次**技术吐槽大会**作为减压阀

反垄断审查的应对策略

当交易金额超过4亿元且双方市占率合计超10%时,必须预设救济方案**。某网约车平台收购地图厂商时,提前准备了三种方案:

• 方案A:剥离实时路况业务

• 方案B:开放API给第三方

• 方案C:承诺3年内不降低数据更新频率

失败案例的反向启示

2023年某音频平台收购TTS(语音合成)团队失败,核心教训在于:

1. **过度承诺**:向卖方保证独立运营,实际第2个月就强制搬迁工位

2. **技术误判**:收购前没发现对方核心算法依赖开源框架,存在GPL传染风险

3. **人才流失**:对赌期结束后,3名核心博士被竞品用双倍年薪挖走

未来并购的三大趋势

1. **数据资产定价模型**:将出现类似DCF的专项估值方法,把用户行为数据转化为可折现现金流

2. **跨境并购的VIE新解法**:随着港股双重主要上市普及,红筹架构可能退出历史舞台

3. **AI驱动的自动尽调**:自然语言处理技术能在72小时内读完10万份合同,识别出99%的隐藏风险条款

评论列表