中国互联网金融在短短十余年间完成了从“野蛮生长”到“规范发展”的跨越,成为全球瞩目的创新样本。本文用问答形式拆解其优势,并结合真实场景,帮助读者快速看懂这股力量为何难以被复制。

中国互联网金融到底强在哪?

答案:技术、场景、政策、数据四大优势叠加,形成闭环。

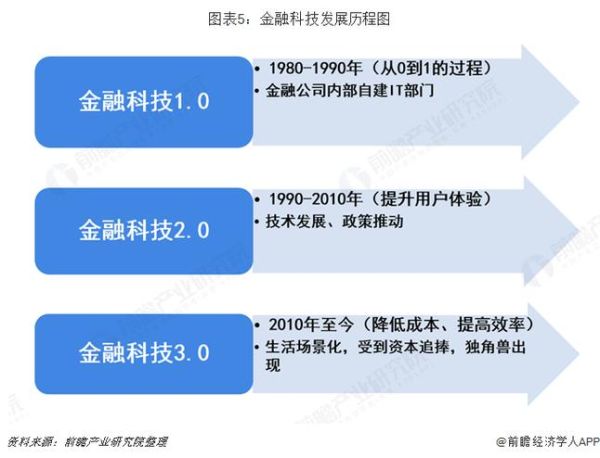

1. 技术底座:移动支付与云计算双轮驱动

- 移动支付渗透率全球第一:2023年第三方移动支付规模突破580万亿元,人均月交易笔数超过80笔,交易延迟控制在200毫秒以内。

- 云计算成本下降90%:阿里云、腾讯云将单笔信贷系统调用成本压到0.001元,中小银行无需自建机房即可上线高并发信贷产品。

2. 场景渗透:从“借钱”到“生活缴费”全覆盖

为什么用户愿意把理财、借贷、缴费都放在一个App里?

因为场景即入口:

- 外卖平台嵌入“月付”,订单转化率提升18%;

- 共享单车免押金,靠芝麻信用分直接解锁,留存率提高30%;

- 医院挂号缴费一键完成,平均排队时间缩短40分钟。

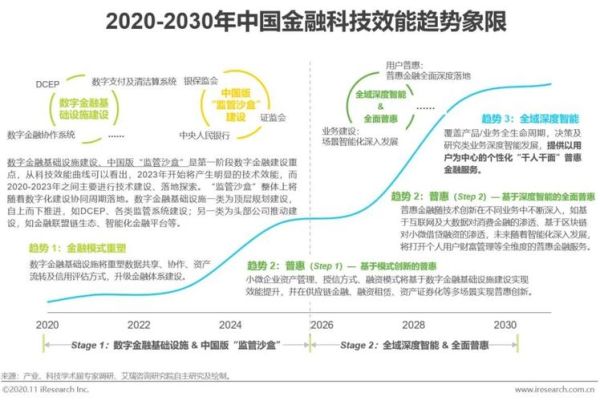

3. 政策红利:沙盒监管与牌照开放并举

中国独创的“监管沙盒”让创新先跑起来:

- 北京、深圳、苏州等10城试点,累计测试项目超200个;

- 网络小贷牌照从2015年的5张增至2023年的245张,民营银行扩容至19家。

这种“先放行后规范”的节奏,既避免了创新被扼杀,又及时堵住系统性风险。

4. 数据闭环:10亿级用户画像如何炼成?

数据优势不是“量大”,而是维度全、更新快、可交叉验证:

| 维度 | 传统银行 | 互联网金融 |

|---|---|---|

| 身份验证 | 线下网点面签 | 人脸识别+公安库实时核验 |

| 收入评估 | 工资流水 | 电商GMV+社交活跃度+物流数据 |

| 还款意愿 | 央行征信 | 多头借贷监测+设备指纹+行为序列 |

多维数据让小微贷款不良率控制在1.5%以下,远低于传统银行的4.2%。

为何海外难以复制中国模式?

1. 基础设施差异:欧美信用卡体系“路径依赖”

美国人均持有2.9张信用卡,移动支付场景碎片化;中国直接跳过信用卡阶段,移动支付一步到位。

2. 监管文化:牌照稀缺 vs 沙盒包容

欧洲开放银行(PSD2)要求数据强制共享,但审批周期长达18个月;中国沙盒平均6个月即可上线测试。

3. 数据孤岛:GDPR限制下的“断直连”

欧盟《通用数据保护条例》要求用户明确授权每一次数据调用,导致风控模型无法实时迭代;中国则在《个人信息保护法》框架下允许“最小必要”原则的批量授权。

未来五年,优势还会扩大吗?

1. 数字人民币:把支付优势变成“主权优势”

数字人民币钱包已接入微信、支付宝,离线支付、可追溯、零手续费三大特性,将进一步挤压境外支付工具生存空间。

2. 产业金融:从C端流量到B端深耕

蚂蚁“链上合同”、腾讯“供应链金融平台”已覆盖:

- 100万家小微制造企业;

- 年放款规模超1.2万亿元;

- 应收账款融资周期从90天压缩到7天。

3. 跨境输出:东南亚成“试验田”

支付宝+泰国TrueMoney、印尼DANA,微信支付+马来西亚Boost,复制中国技术栈,交易笔数年增200%。

普通人如何抓住这波红利?

1. 理财:选择“货基+短债”组合

余额宝七日年化2.1%,比活期高7倍;短债基金波动小,适合6个月内闲置资金。

2. 信贷:善用“随借随还”降低实际利率

借呗日利率0.02%,按日计息,提前还款免手续费,比信用卡分期年化15%省一半。

3. 信用:维护芝麻分750+的隐藏福利

- 免押金租车、住酒店;

- 签证材料简化,新加坡、加拿大芝麻分750+可替代银行流水。

中国互联网金融的迅猛,不是单点技术突破,而是“技术-场景-政策-数据”四维共振的结果。当海外还在讨论“开放银行”时,中国已进入“无感金融”阶段:金融如水,嵌入生活每一刻。

评论列表