智慧水利平台如何建设?从顶层设计到落地运维的全景路线

智慧水利平台如何建设?一句话:先搭“一张网”,再建“一朵云”,最后长出“一片林”。

(图片来源网络,侵删)

顶层设计:先问“为什么”,再问“怎么做”

很多项目一上来就堆设备,结果数据孤岛越治越多。正确姿势是:

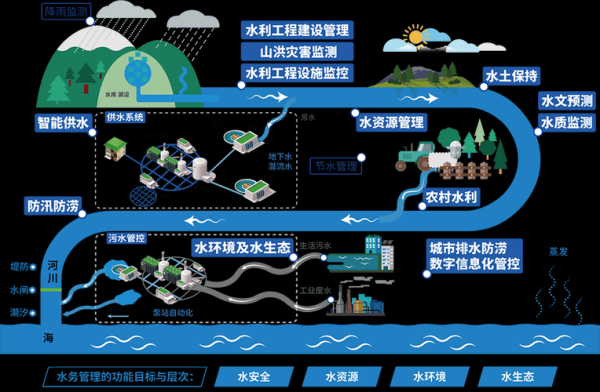

- 业务目标先行:防汛、供水、节水、生态,哪一项最急?

- 标准先行:统一数据编码、接口协议,避免后期推倒重来。

- 安全先行:等保三级+关基保护,一次到位。

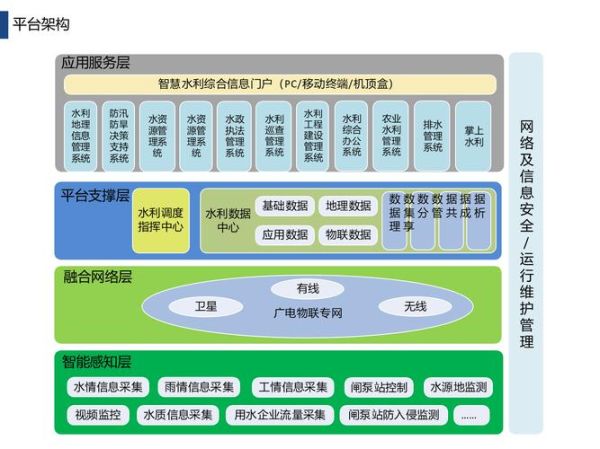

技术架构:一张网、一朵云、一片林

一张网:空天地一体化感知网

- 卫星遥感:宏观监测水土流失、河湖岸线。

- 无人机:高频巡查堤坝裂缝、非法采砂。

- 物联网:水位计、雨量计、流量计实时回传。

一朵云:水利混合云

- 私有云:承载敏感数据,如闸门控制指令。

- 公有云:弹性扩容,支撑汛期高并发访问。

- 边缘云:在泵站、闸口就地计算,降低时延。

一片林:微服务应用生态

把“洪水预报模型”“水资源调度模型”拆成独立微服务,像乐高一样随插随用。

(图片来源网络,侵删)

实施步骤:小步快跑,迭代验证

| 阶段 | 周期 | 关键产出 |

|---|---|---|

| 0-3个月 | 需求梳理 | 《业务蓝图》《数据字典》 |

| 4-6个月 | MVP上线 | 洪水预警模块+大屏 |

| 7-12个月 | 全域推广 | 多河流、多水库接入 |

| 12个月后 | 智能升级 | AI调度、数字孪生 |

水利大数据应用有哪些?从预测到交易的七大场景

场景一:洪水预报——把“事后救灾”变成“事前避险”

传统方法靠经验公式,误差大。现在:

- 融合气象雷达+水文站+地形DEM,3公里网格逐小时滚动预报。

- 深度学习模型:用过去十年洪水样本训练,精度提升40%。

场景二:水资源调度——让每一滴水都有“时间价值”

问:如何在保证生态流量的前提下,最大化发电收益?

答:构建多目标优化模型,变量包括:

- 上游来水预测

- 下游需水曲线

- 电价峰谷差

某流域试点后,年均增收3200万元。

场景三:河湖“四乱”AI巡查——7×24小时“空中城管”

无人机拍摄→图像识别→自动生成工单→执法人员手机接单。识别准确率92%,人力成本下降70%。

(图片来源网络,侵删)

场景四:农业用水精准补贴——把补贴发给真正节水的人

过去按亩补贴,节水户吃亏。现在:

- 机井安装超声波流量计,实时上传用水量。

- 区块链存证,防止篡改。

- 按实际节水量发放积分,可兑换种子、化肥。

场景五:水权交易——让水“流动”起来

问:缺水地区如何获得用水指标?

答:建立区域水权交易平台,撮合工业与农业之间的富余指标。内蒙古某平台上线一年,成交1.2亿立方米。

场景六:管网漏损诊断——深夜“听诊”城市血管

DMA分区+噪声传感器+机器学习,定位漏点误差小于1米。深圳应用后,漏损率从14%降至8%。

场景七:公众服务——把数据装进老百姓口袋

微信小程序实时推送:

- 家门口河道水位是否超警戒线

- 停水检修提前48小时通知

- 扫码举报非法排污,30分钟响应

避坑指南:三大误区与对策

误区一:重硬件轻软件

买了1000个传感器,却只有Excel看数据。对策:预算中软件占比不低于40%。

误区二:重展示轻模型

大屏酷炫,但调度还是靠人工。对策:把“可视化”预算挪30%给模型团队。

误区三:重建设轻运维

三年后传感器失效率50%。对策:签订5年运维合同,按SLA付费。

未来展望:当水利遇上AIGC

下一代智慧水利将具备:

- 自然语言交互:领导直接问“如果未来三天持续暴雨,哪个乡镇最危险?”系统自动生成报告。

- 生成式仿真:输入“加高堤坝1米”,AI秒级生成淹没范围动画。

- 自主决策代理:小型闸门由AI根据实时雨情自主启闭,人类只需设定边界规则。

技术永远只是工具,真正让智慧水利跑起来的,是把每一滴水、每一度电、每一条数据都换算成老百姓的安全感与获得感。

评论列表