为什么互联网餐饮风险越来越高?

外卖平台把“厨房”搬到线上,**监管半径被无限拉长**,传统现场检查模式难以覆盖分散的加工点。再加上**流量竞争倒逼商家压缩成本**,食材、卫生、人员培训都可能被牺牲。结果就是:消费者肉眼看不见后厨,风险却在暗处累积。

外卖平台食品安全隐患有哪些?

隐患并非单一环节,而是**链条式爆发**。以下用问答形式拆解:

1. 食材来源真的可追溯吗?

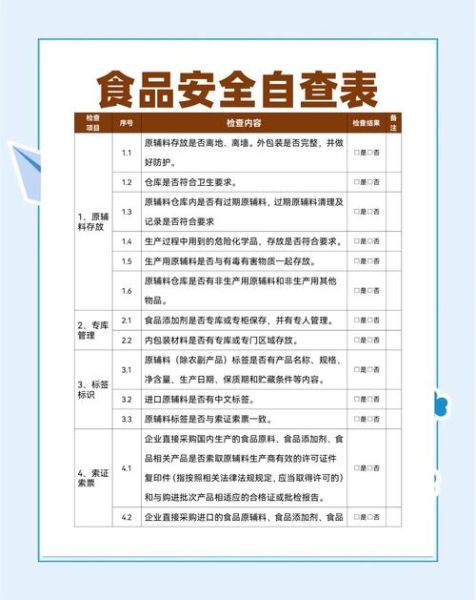

答:部分中小商家为降低进货价,**选择无票证的“白条肉”或临期冻品**。平台虽有“索证索票”入口,但人工审核比例不足,**溯源链条在第一步就断裂**。

2. 后厨卫生如何失控?

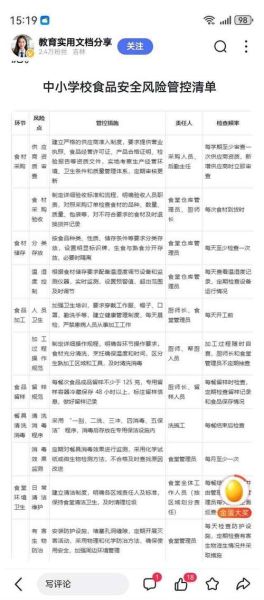

答: - **空间共享**:同一地址注册多家“幽灵厨房”,交叉污染风险高; - **设备共享**:炸炉、冰箱超负荷运转,温控记录缺失; - **人员共享**:一名厨师兼顾3-4个品牌,洗手消毒流于形式。

3. 配送环节会二次感染吗?

答: - **60℃以上热链**在30分钟内降至35℃,细菌繁殖窗口被打开; - 骑手为赶时间,**把餐箱当置物箱**,生熟食混放; - 部分站点无消毒记录,**抹布擦完车座再擦餐袋**。

---平台算法如何放大风险?

平台追求“单量峰值”,算法权重向**出餐速度、低价促销**倾斜。 - **出餐倒计时**让商家提前切配、裸露存放; - **满减门槛**诱导消费者多点,小份菜集中炒制,中心温度难达标; - **差评权重高**,商家用“好评返现”掩盖真实问题。

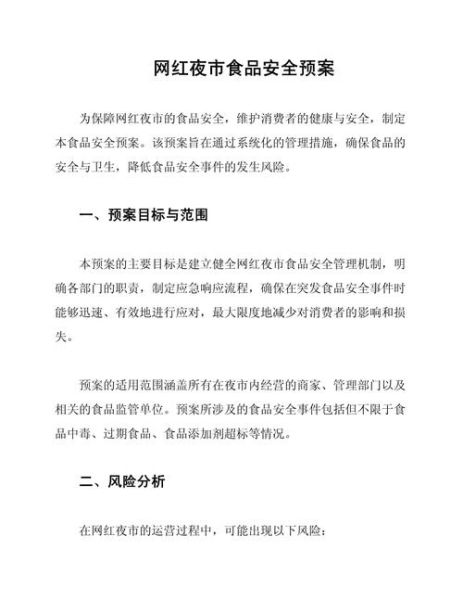

监管为何总慢半拍?

传统许可以“固定门店”为对象,而互联网餐饮呈现**“一址多证、一证多店”**的碎片化特征。 - **线上抽查**只能看证照照片,无法核实实景; - **线下飞检**需跨部门协调,平均耗时天; - **处罚结果**在平台页面被折叠,消费者难以感知。

---消费者如何降低踩坑概率?

1. **看“商家档案”里的实拍视频**:若无后厨画面,直接划走; 2. **优先选择“阳光厨房”标签**:摄像头直播虽非万能,至少有人敢公开; 3. **下单前点进“食品安全险”**:有保险兜底,说明平台做过风控筛查; 4. **收餐后测中心温度**:低于60℃的熟食,拍照留证并申请退款。

---品牌方如何自救?

- **自建前置仓**:统一原料、统一加工,减少外包环节; - **引入第三方食安审计**:SGS或华测每周抽检,报告公开可查; - **用区块链溯源**:扫描餐盒二维码,可查看食材批次、加工时间、配送温度曲线; - **设置“慢必赔”**:反向利用算法,让出餐速度不再成为唯一KPI。

---未来风险会收敛还是扩散?

若平台继续用**“流量税”**挤压商家利润,风险只会外溢。反之,如果能把**食安成本纳入竞价排名权重**,让合规商家获得更多曝光,劣币驱逐良币的循环才可能被打破。消费者每一次**“差评+退单”**,都是在给算法投票。

评论列表