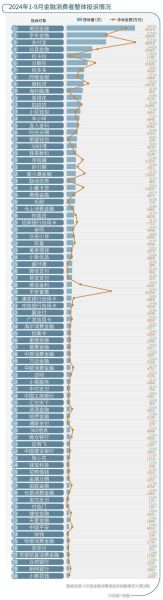

2024年还能增长吗?大概率继续扩张,但增速放缓至个位数。央行数据显示,截至2023年末,全国狭义互联网消费贷款余额约8.4万亿元,同比增长12%;业内普遍预计2024年增速将回落至6%—8%,总量或逼近9万亿元。

(图片来源网络,侵删)

规模到底有多大?三个维度拆解

1. 绝对值:8.4万亿元意味着什么?

- 相当于2023年社会消费品零售总额的18%,每5元消费就有近1元来自线上贷款。

- 与2019年相比,四年翻了一番,复合年增速约19%。

2. 渗透率:谁在借钱?

- 90后、00后用户占比超过65%,三线及以下城市贡献新增用户的58%。

- 平均单笔借款金额从2020年的6800元降至2023年的4200元,小额高频趋势明显。

3. 机构格局:谁在放贷?

- 持牌消费金融公司:市场份额约38%,头部三家(招联、马上、兴业)合计占25%。

- 互联网银行:微众、网商、新网三家贷款余额合计突破1.5万亿元。

- 助贷平台:导流+联合贷模式贡献余额的30%,但增速已由2021年的45%降至2023年的11%。

增长放缓的四大阻力

1. 监管红线:利率与杠杆双降

2023年四季度开始,多地监管窗口指导年化综合成本不得高于24%,部分平台被迫下调定价,利差收窄直接压缩利润,放贷意愿减弱。

2. 资产质量:不良抬头

上市消金公司披露,2023年三季度平均不良率升至2.7%,较2022年同期增加0.6个百分点;催收合规趋严,回收率下滑。

3. 居民杠杆:收入预期不稳

央行城镇储户问卷显示,2023年四季度“更多储蓄”占比升至58%,创十年新高;借钱消费的意愿同步走低。

4. 流量见顶:获客成本飙升

头部平台单个授信用户的获客成本突破300元,是2020年的3倍;短视频渠道转化率从4%跌至1.8%。

未来三年靠什么再增长?三条赛道浮现

1. 场景深耕:从“借钱”到“先享后付”

- 电商、出行、教育、医美四大场景贡献超70%的放款量。

- BNPL(Buy Now Pay Later)模式在年轻客群中渗透率已达22%,预计2025年规模突破5000亿元。

2. 技术降本:AI风控与联合建模

- 头部机构通过联邦学习将风控模型KS值提升12%,同时减少外部数据源采购费用30%。

- 自动化审批率从2020年的65%提升到2023年的87%,单笔运营成本降至2.3元。

3. 出海复制:东南亚与拉美

- 印尼、越南、墨西哥三国互联网消费贷规模合计约1200亿美元,年增速25%以上。

- 中国机构通过技术输出+资本入股,已拿下当地15%市场份额。

用户最关心的问题:额度会缩水吗?利率还会降吗?

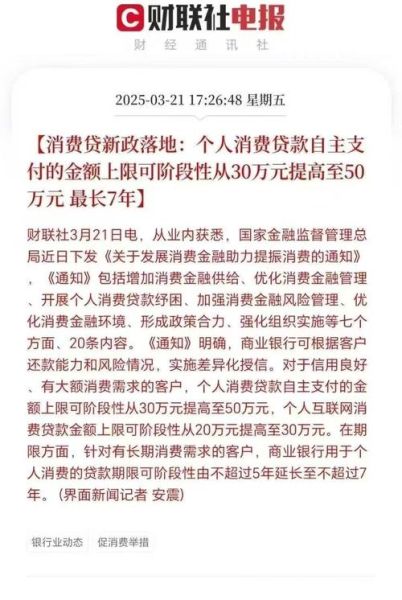

额度:因人而异,整体微降。平台普遍将授信策略从“收入×倍数”改为“收入-支出-负债”模型,高负债用户额度下调20%—30%。

(图片来源网络,侵删)

利率:继续下探,但空间有限。监管窗口指导24%封顶后,主流定价区间已落至14%—18%;若资金成本不降,再下探将侵蚀利润。

投资人视角:哪些指标决定下一轮估值?

- 风险调整后的收益率(RAROC):能否在不良率3%以内保持5%以上的净利差。

- 复借率:老用户贡献放款占比越高,获客成本越低,优秀平台复借率高于65%。

- 场景控制力:与头部电商、连锁医美签订独家分期协议,锁定流量入口。

尾声:规模天花板远未到来,但玩法已变

当总量逼近9万亿元后,行业将从“流量红利”转向“精细化运营红利”。谁能把利率做得更低、风控做得更准、场景扎得更深,谁就能在下一轮洗牌中留下来。

(图片来源网络,侵删)

评论列表