互联网医疗平台哪家好?一句话:没有绝对“最好”,只有“最适合”。真正靠谱的平台一定在医生资质、科室覆盖、隐私保护、售后体系四个维度都经得起推敲。

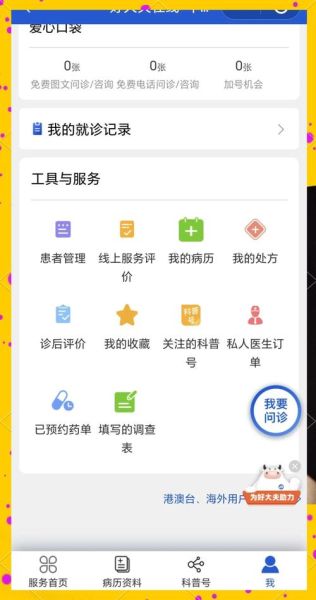

(图片来源网络,侵删)

一、先问自己:我到底需要哪种互联网医疗服务?

很多用户一上来就搜“平台排名”,却忽略了自身需求。把需求拆细,才能精准匹配。

- 常见病复诊:需要电子处方、医保直付,重点看平台与本地医保的对接程度。

- 慢病管理:需要长期随访、用药提醒,重点看平台是否支持AI随访+人工客服。

- 疑难重症二次诊疗:需要三甲专家、多学科会诊,重点看平台专家库深度。

- 心理健康:需要匿名、即时语音,重点看平台加密通话技术。

二、四步筛选法:把平台拆成零件逐一检验

1. 医生资质核验

打开任意一家平台,先别急着下单,按下面顺序操作:

- 进入医生主页,查看执业医师编号。

- 复制编号到国家卫健委官网“医生执业信息查询”入口,核对执业地点、执业范围是否一致。

- 查看医生在该平台的累计问诊量、患者评价关键词,警惕“五星刷屏”模板。

2. 科室与病种覆盖

把平台首页的科室列表截图,对照自己可能用到的科室,用排除法:

- 没有罕见病中心的,直接Pass;

- 儿科只有儿内科没有儿外科的,慎选;

- 肿瘤科没有营养支持、疼痛管理子分类的,说明深度不够。

3. 隐私与数据安全

翻到用户协议第“个人信息保护”章节,重点找三句话:

- “不向第三方共享可识别个人身份的医疗数据”;

- “问诊记录保存期限不低于15年”;

- “采用国密算法加密存储”。

缺一条,风险加一分。

(图片来源网络,侵删)

4. 售后与纠纷通道

在App Store评论区搜索关键词“退款”“投诉”,看官方账号48小时内是否给出具体解决方案,而非“已私信”。

三、价格陷阱:低价问诊背后的三种套路

常见疑问:为什么有的平台首诊只要1元?

答案:1元≠低成本,而是三种商业模式在“补贴”。

- 药品利润反哺:低价吸引问诊,医生处方里绑定平台自营药房的高毛利药品。

- 会员制锁客:首诊1元,后续必须买199元年卡才能继续咨询同一位医生。

- 数据变现:问诊数据被用于保险风控模型,未来你买商业险可能加价。

避坑方法:下单前点进处方页,看药品是否标注“可选择院外购买”;支付页下方是否出现“自动续费”勾选框。

四、实测对比:三家主流平台横评

| 维度 | 平台A(综合型) | 平台B(专科型) | 平台C(轻问诊) |

|---|---|---|---|

| 三甲医生占比 | 62% | 78% | 31% |

| 医保覆盖城市 | 210个 | 仅39个 | 0 |

| 处方外流支持 | ✅ | ❌ | ❌ |

| 夜间响应速度 | 平均3分钟 | 平均8分钟 | 平均1分钟 |

| 罕见病MDT | ❌ | ✅ | ❌ |

结论:如果追求医保直付+全科覆盖,选平台A;如果肿瘤或罕见病二次诊疗,选平台B;如果只是轻微感冒图方便,平台C足够。

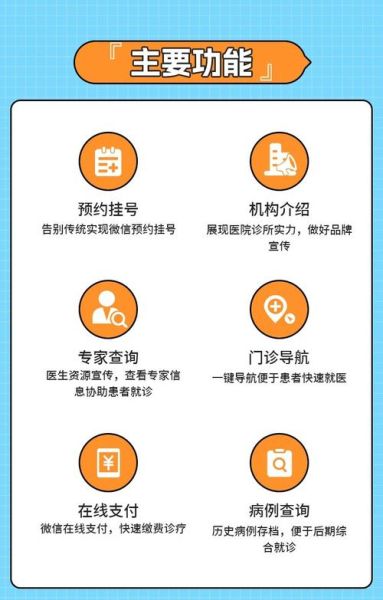

(图片来源网络,侵删)

五、用户常踩的五个坑

- 把“快速回复”当“专业水平”:医生秒回可能是AI预问诊模板,真正有价值的回复通常需要3-5分钟查阅病史。

- 忽略“图文问诊”限制:皮肤病、伤口类问题,若平台不支持原图无损上传,极易误诊。

- 误信“医生星级”:星级=患者打分+平台算法,不完全等于医术。重点看同行推荐次数。

- 未保存完整问诊记录:部分平台30天后自动清理,建议手动截图保存至本地加密文件夹。

- 混淆“咨询建议”与“诊断证明”:线上医生只能提供建议,如需请假条、司法鉴定,必须线下医院开具。

六、未来趋势:互联网医疗的下一站

问:三年后,互联网医疗会变成什么样?

答:三大变化正在发生。

- 医保电子凭证全国互通:异地复诊可直接线上报销,不再需要垫付。

- AI医生助手合规化:通过“人机双审”后,AI可开具部分常见病处方。

- 医院HIS系统直连:线上问诊记录实时同步至线下医院病历,避免重复检查。

提前布局的方法:现在注册平台账号时,用与医保卡一致的实名信息,避免未来迁移麻烦。

评论列表