垄断为何愈演愈烈?

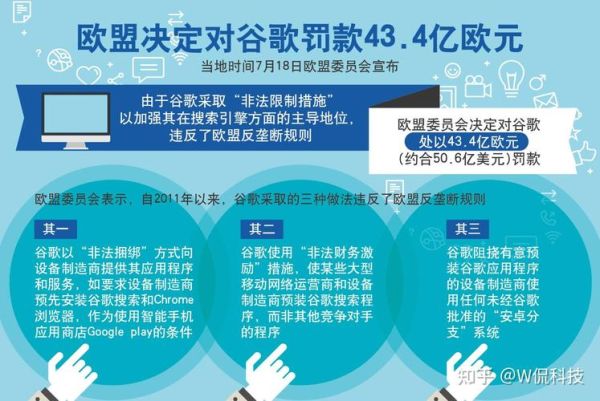

过去十年,**谷歌、亚马逊、Meta、苹果**四家公司在各自赛道里几乎形成了“赢者通吃”。

**它们通过收购潜在对手、捆绑自家服务、利用海量数据训练算法**,把后来者挡在门外。

自问:为什么监管迟迟不动?

自答:一方面游说预算惊人,另一方面“消费者免费使用”的幌子掩盖了真实代价。

(图片来源网络,侵删)

数据隐私泄露的三种典型场景

- 精准广告追踪:你在A网站搜了一次“跑鞋”,随后在所有社交平台被同款广告包围。

- 第三方SDK偷渡:天气App里嵌入的分析工具,把通讯录悄悄上传。

- 云存储配置错误:某政务外包公司把数百万选民信息放在公开S3桶里。

自答:冗长的隐私政策平均阅读时间需40分钟,没人会逐字看完。

垄断与隐私如何互相放大风险?

当市场只剩一两家平台,用户无处可逃。

**平台越集中,数据越集中;数据越集中,泄露面越广**。

例如,Meta一次API漏洞波及5000万账户,而分散的社交产品即便出事,影响也小得多。

监管为何总是慢半拍?

- 立法滞后:GDPR生效前,欧盟花了7年辩论。

- 技术黑箱:算法更新速度远超审计周期。

- 跨境执法难:爱尔兰数据保护局对Meta罚款,诉讼流程拖了4年。

自答:加州的“隐私即默认”法案要求企业把选择权还给用户,而非事后补救。

个人如何降低隐私暴露?

工具层:

- 浏览器装uBlock Origin、Privacy Badger

- 搜索改用DuckDuckGo或Brave Search

- 邮箱用ProtonMail或Tutanota

习惯层:

- 注册新服务时用一次性邮箱+随机密码

- 关闭“个性化广告”与“跨站追踪”

- 定期导出并删除云端旧数据

自答:第一次配置需30分钟,后续几乎零维护。

中小企业如何突围垄断?

1. 差异化定位:聚焦细分人群,如老年用户的极简社交。

2. 开源+联邦制:Mastodon用去中心化架构避开单点控制。

3. 隐私即卖点:Signal把“不存储元数据”印在首页,用户增长反而更快。

自答:2023年欧洲隐私科技融资42亿美元,同比增长120%。

未来可能的破局点

技术端:零知识证明让平台“可用不可见”。

政策端:美国《开放应用市场法案》强制允许侧载,削弱应用商店抽成。

用户端:Z世代对“隐私换便利”的容忍度比千禧一代低37%。

(图片来源网络,侵删)

自答:历史不会简单重复,但**去中心化身份(DID)+隐私计算**的组合,至少能让“数据主权”回到个人手中。

(图片来源网络,侵删)

评论列表