移动互联网出口到底是什么?

通俗地说,移动互联网出口就是手机、平板、物联网终端等无线设备访问公网时必须经过的“最后一道门”。它既可以是运营商骨干网与本地基站之间的链路,也可以是企业园区里无线控制器与防火墙之间的接口。只要数据包想离开私网或蜂窝网,就必须先通过这道出口。

为什么出口带宽常被“卡脖子”?

很多人以为“带宽不够”就是出口太小,其实问题远比数字复杂:

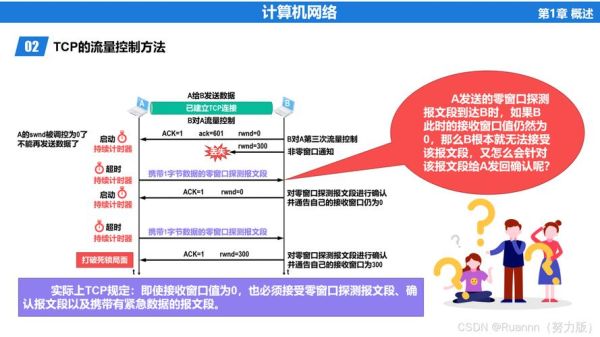

- 并发连接数爆炸:一个短视频App在后台可能同时建立上百条TCP连接,瞬间把会话表打满。

- 协议头部开销:移动网络普遍启用GTP、IPSec等隧道,额外头部可达原始流量的10%–20%。

- 无线侧重传:弱信号导致空口丢包,TCP重传又会进一步放大出口流量。

- 运营商QoS限速:即使合同带宽100 Mbps,高峰时段也可能被降到30 Mbps。

如何精准测量真实出口带宽?

“测速软件显示80 Mbps,但用户依旧喊卡”,问题往往出在测试方法:

- 避开缓存节点:用多线程下载自建服务器上的大文件,时间≥30 s,取平均速率。

- 分时段采样:工作日早高峰、午休、晚高峰各测一次,绘制带宽日历。

- 双向测试:移动场景下上行带宽常被忽视,直播、网课卡顿往往源于上行不足。

优化出口带宽的六大实战策略

1. 流量整形与队列调度

在防火墙或出口路由器上启用HFSC(Hierarchical Fair-Service Curve),把视频会议、VoIP设为高优先级,P2P更新设为低优先级,既能保证关键业务,又避免“一刀切”封端口。

2. TCP单边加速

部署TCP BBR或锐速模块,通过更激进的拥塞探测算法,把无线高时延链路利用率从30%提升到70%以上,且对终端零侵入。

3. 缓存与CDN下沉

把热门APK、短视频、系统补丁提前缓存到本地边缘节点,80%的重复请求直接在内网消化,出口瞬间“瘦身”。

4. DNS预解析与连接复用

在DNS层面返回HTTP/3或QUIC地址,减少握手往返;同时启用Connection Coalescing,把同一证书下的多个域名合并到一条TLS连接,降低并发数。

5. 切片网络与专用承载

与运营商协商开通5G网络切片,为关键业务分配独立承载,物理上隔离大流量娱乐数据,保障企业应用的确定性时延。

6. 出口链路负载均衡

双出口场景下,使用SD-WAN控制器实时探测链路质量,把实时语音走低时延专线,把批量备份走高带宽宽带,动态调整权重,单条链路故障秒级切换。

常见疑问解答

Q:出口带宽升级到200 Mbps就一定不卡吗?

A:不一定。如果无线侧空口只有20 Mbps,出口再大也无济于事。应先排查RSSI、干扰、并发用户数,再决定是否需要扩容。

Q:启用缓存会不会导致内容更新延迟?

A:合理设置Cache-Control: max-age与Etag即可。静态资源可缓存24小时,接口类数据缓存30秒,兼顾速度与新鲜度。

Q:中小企业预算有限,有哪些零成本优化手段?

A:三条即可见效:

- 关闭系统自动更新与云同步的“后台流量”开关;

- 在路由器里把DNS改为119.29.29.29或223.5.5.5,减少解析时延;

- 为会议室单独划分VLAN,避免大文件下载抢占视频会议带宽。

未来趋势:从“扩容”到“智能调度”

随着Wi-Fi 7与5G-A商用,物理带宽不再是瓶颈,真正的挑战在于如何把“管道”变成“可编程资源”。通过AI实时预测流量潮汐,结合意图网络(IBN)自动下发策略,出口带宽将从静态配额演进为动态服务,届时“优化”不再是运维人员的深夜加班,而是系统自动完成的日常操作。

评论列表