一、互联网金融为何需要监管?

互联网金融把传统金融搬到线上,交易规模瞬间放大,风险也随之扩散。没有监管,资金池、非法集资、信息泄露就会像野草一样疯长。监管的核心目的不是限制创新,而是把风险关在笼子里。

(图片来源网络,侵删)

二、当前监管框架由哪些文件构成?

1. 顶层设计

- 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》:首次明确“依法监管、适度监管、分类监管、协同监管、创新监管”五大原则。

- 《金融稳定法(草案)》:把系统重要性互联网平台纳入宏观审慎管理。

2. 分业态细则

- 网络借贷:银保监会《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》要求银行存管、限额管理。

- 互联网支付:央行《非银行支付机构条例》强调“支付归支付、清算归清算”。

- 互联网基金销售:证监会《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》要求持牌经营。

三、平台如何自查是否合规?

自问:我的业务到底属于哪一类? 自答:打开央行、银保监会、证监会官网,对照最新《金融业务持牌清单》,逐条核对。只要涉及资金归集、信用转换、期限转换,就必须拿牌。自查清单

- 资金是否直接经过持牌银行存管?

- 是否对用户做了充分的风险测评与匹配?

- 系统是否通过等保三级以上测评?

- 是否建立了7×24小时舆情监测机制?

四、常见违规场景与避坑指南

场景一:资金池

平台先把用户资金归集到自己账户,再对外放款。 避坑:采用“银行直接存管+子账户分账”模式,平台只发指令,不碰资金。

场景二:暴力催收

外包催收公司用短信轰炸、通讯录骚扰。 避坑:催收话术、频次、时段全部写入合同,并接入央行征信系统,用数据替代骚扰。

场景三:超范围营销

把高风险私募份额包装成“活期理财”在短视频平台投放。 避坑:营销页面前置风险揭示,字体不小于正文,视频需停留5秒以上才能点击购买。

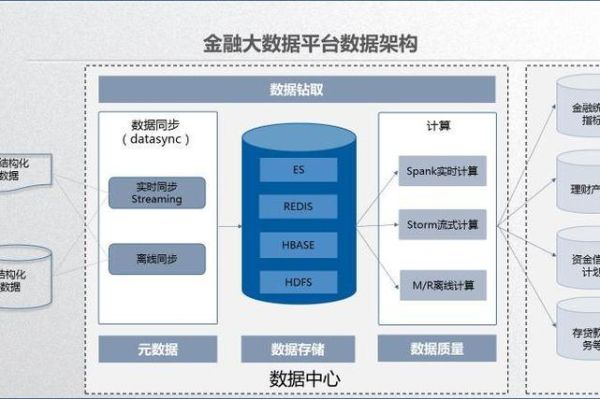

五、监管科技(RegTech)如何降低合规成本?

传统做法靠人工抽查,成本高、滞后大。现在可用:

- 实时交易监控引擎:基于规则+AI双模型,毫秒级识别异常。

- 区块链存证:合同、流水、营销素材全部上链,监管一键溯源。

- API直连监管沙箱:创新业务先在沙箱跑数据,通过后再正式展业。

六、未来三大趋势

1. 牌照分类更细

预计央行将把“先买后付”单独列为“信用支付”牌照,与第三方支付区分。

(图片来源网络,侵删)

2. 数据跨境流动收紧

《个人信息出境标准合同办法》已生效,涉及境外上市的平台需先通过安全评估。

3. ESG纳入监管指标

绿色信贷占比、碳排放披露将成为平台年审打分项,直接影响新业务审批速度。

七、给从业者的三点行动建议

- 建立“合规前置”流程:产品原型阶段就让法务、风控介入,避免上线后返工。

- 每月一次监管雷达扫描:订阅央行、银保监会RSS源,出现新规48小时内完成影响评估。

- 投资RegTech SaaS:把合规系统做成可插拔模块,新业务上线时间缩短60%。

(图片来源网络,侵删)

评论列表