2024年券商数字化转型的核心驱动力是什么?

监管政策、客户行为与技术迭代三大变量正在重塑证券业。 《证券期货业科技发展“十四五”规划》明确要求:到2025年,行业数字化投入占营收比例不低于6%,头部券商需率先完成核心系统云原生改造。 与此同时,Z世代投资者占比突破38%,他们更习惯在短视频、小程序里完成开户、选股、投顾咨询,传统营业部到店率已不足5%。 技术层面,大模型、实时风控、低延迟交易链路成为竞争焦点,谁先落地谁就拥有定价权。

券商数字化转型到底转什么?

1. 业务模式:从“通道”到“生态”

- 财富管理开放平台:把基金、保险、信托、私募装进同一App,用算法匹配客户生命周期。

- 场景金融:与电商、出行、社交平台API互通,把股票账户嵌入外卖支付、打车结算流程。

2. 技术架构:从“烟囱”到“云原生”

- 微服务+容器:将开户、交易、清算拆成独立服务,灰度发布周期从月缩短到天。

- 分布式核心:采用国产分布式数据库,单账户成本下降70%,并发提升至每秒10万笔。

3. 数据能力:从“报表”到“实时决策”

- 实时标签引擎:毫秒级更新客户风险等级,触发自动止盈止损。

- 联邦学习:联合银行、征信、电商数据训练模型,既合规又提升授信精准度。

2024年最值得落地的五大数字化场景

场景一:7×24小时智能开户

传统见证开户平均耗时45分钟,AI视频核身+OCR自动填表把流程压缩到3分钟以内,转化率提升4倍。

自问自答:如何防止黑产攻击?

答:引入多模态活体检测与设备指纹,异常行为实时阻断,误杀率控制在0.3%以下。

场景二:大模型投顾助手

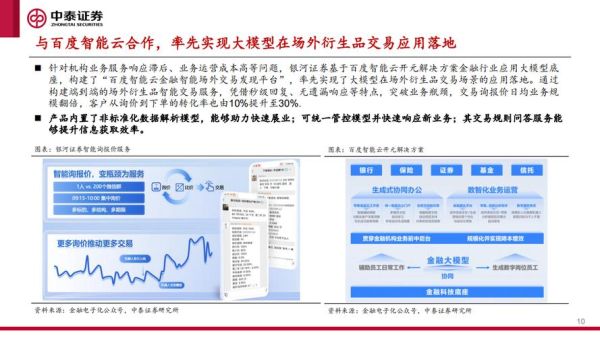

基于百亿级金融语料训练的大模型,可实时回答“这只ETF的夏普比率是多少”“美联储加息对港股影响”等复杂问题。 实测显示,客户平均停留时长从2分钟延长到9分钟,有效户转化率提高27%。

场景三:低延迟量化交易通道

通过FPGA硬件行情解码+RDMA网络,把沪深Level-2行情端到端延迟压到8微秒,满足高频私募需求。 券商可按流量阶梯收费,单条专线年创收可达千万级。

场景四:数字人直播路演

用超写实数字人替代分析师直播,支持多语言同传,单场观看人次破百万,成本仅为真人直播的1/20。

场景五:区块链收益凭证

把私募收益权拆分成100元起投的Token,上链后实现T+0流转,解决非标资产流动性难题。

落地路径:三步走还是一步到位?

第一步:速赢项目(0-6个月)

- 上线智能开户、APP千人千面首页,快速拉升月活。

- 引入RPA机器人处理清算对账,人力成本降低50%。

第二步:中台攻坚(6-18个月)

- 搭建统一客户数据中心,打通经纪、资管、投行三大板块。

- 完成核心交易系统容器化,支持弹性扩缩容。

第三步:生态扩张(18-36个月)

- 发布Open API,向第三方理财平台输出交易、行情、投顾能力。

- 布局境外数字资产交易牌照,抢占跨境财富管理入口。

预算怎么分配最合理?

根据2023年报数据,头部券商IT投入占营收比已达7.8%,其中:

- 40%用于核心系统云原生改造;

- 25%投向AI与大模型;

- 20%布局低延迟交易基础设施;

- 15%做创新孵化(数字人、区块链)。

中小券商可采用“联合实验室”模式,与阿里云、腾讯云分摊研发费用,单项目投入可下降60%。

风险与合规:如何不掉坑?

数据安全

采用国密算法+可信计算双重加密,确保客户人脸、指纹等生物特征不出本地TEE环境。

模型可解释性

对大模型输出进行SHAP值分析,监管现场检查时可5分钟内定位决策依据。

跨境数据流动

通过数据脱敏+跨境专网方案,实现港股通客户持仓数据回传符合三地监管要求。

未来三年,券商会变成什么样?

2026年的券商可能不再叫“××证券”,而是一个金融操作系统: - 用户说一句“帮我配置养老组合”,AI自动完成跨币种、跨品类资产申购; - 量化策略开发者像上传App一样把算法发布到券商云市场,按调用量分成; - 监管实时穿透底层持仓,风险事件秒级熔断。 谁先完成这场进化,谁就拿到下一个十年的门票。

评论列表