互联网医院从概念到落地,不过短短数年,却已成为医疗赛道最拥挤的“风口”。一边是资本与创业者蜂拥而入,另一边却是患者与医生仍在观望。供给与需求之间到底出现了怎样的错位?本篇文章用一线运营视角拆解核心疑问,并给出可落地的解决方案。

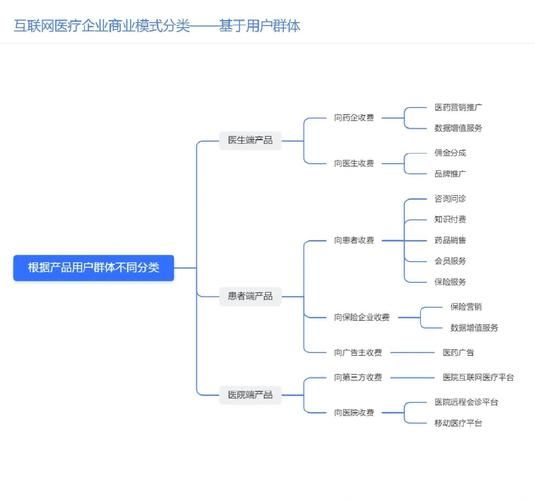

互联网医院盈利模型:谁在买单?

盈利难,是多数互联网医院运营者的共同痛点。要想跑通商业模式,必须先回答“钱从哪里来”。

1. 患者付费:高频低客单 VS 低频高客单

- 常见病复诊:客单价低,但复购率高,适合走“流量—转化—留存”路径。

- 慢病管理:周期长、付费意愿高,可叠加药品、耗材、保险等增值服务。

- 专家二次诊疗:低频高价,需要权威背书,平台需重点投入顶级医生资源。

2. 企业买单:B端采购的三大场景

- 药企数字营销:通过处方流转、患者教育、DTP药房完成闭环,药企按效果付费。

- 保险公司控费:互联网医院提供健康管理、远程随访,降低赔付率,保险公司愿意分成。

- 大型企业与园区:为员工购买年度线上问诊套餐,降低线下就医成本。

3. 政府购买:公共卫生服务的增量市场

疫情之后,多地卫健委将“互联网+家庭医生签约”纳入财政预算,按人头或按项目付费,成为稳定现金流来源。

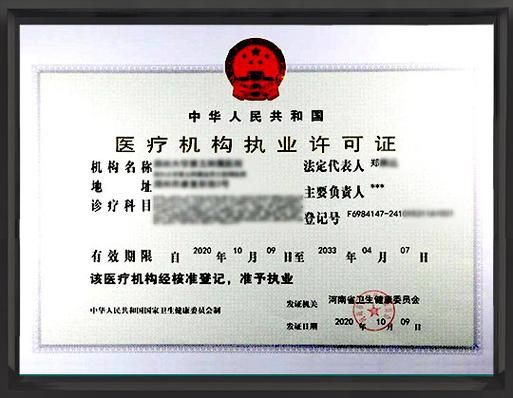

互联网医院需要什么资质?一张图看懂审批路径

很多创业者以为拿到《医疗机构执业许可证》就万事大吉,结果上线三个月就被监管部门约谈。到底需要哪些“硬通货”?

1. 主体资质:先选“独立设置”还是“实体医院增项”?

- 独立设置:由省级卫健委审批,对场地、信息化、医生全职在岗率要求更高,但品牌独立性强。

- 实体医院增项:依托线下医院牌照,审批周期短,可共享检查检验资源,但品牌归属权在医院。

2. 人员资质:三类关键角色缺一不可

- 执业医师:多点执业备案+副高以上职称占比不低于30%。

- 药师:必须配备两名以上专职临床药师,负责在线审方。

- 信息安全负责人:需通过公安部门网络安全培训,持证上岗。

3. 系统资质:三级等保是底线,互联互通测评是加分项

平台必须通过国家信息安全等级保护三级测评,并完成医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等,才能接入医保在线结算。

供需错位:医生为什么不愿意来?

供给端的核心是医生,但大多数平台陷入“医生荒”。原因何在?

1. 收益分配不透明

医生最担心“平台抽成过高”。解决方法是把分润比例写进合同,并提供实时收益看板,确保阳光透明。

2. 职业风险难把控

线上问诊一旦出现误诊,责任如何划分?平台需为医生购买医疗责任险,并建立AI辅助诊断+人工复核双保险机制。

3. 学术价值得不到认可

把线上病例转化为科研数据,与高校共建“真实世界研究”项目,让医生在学术晋升中也能获得“互联网病例”加分。

患者需求洞察:他们到底想省什么?

需求端的核心是患者,但患者并非一味追求低价,而是追求“性价比最高的便利”。

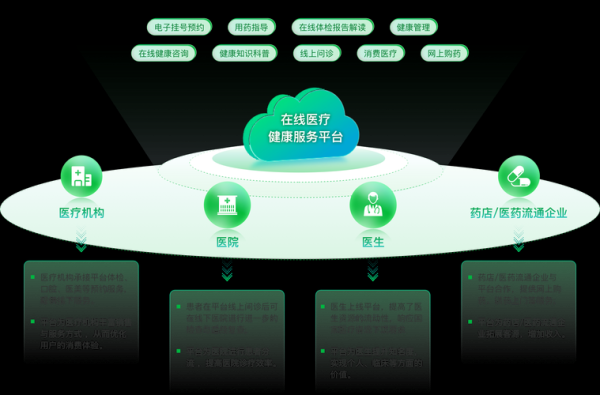

1. 省时间:从挂号到取药全流程线上化

打通医保移动支付、电子处方流转、药品配送到家,平均为患者节省2.5小时就医时间。

2. 省精力:慢病复诊一键续方

高血压、糖尿病等慢病患者,每三个月需复查一次。平台通过AI用药风险评估,自动生成续方建议,医生只需30秒点击确认。

3. 省费用:医保在线结算+商业保险直赔

接入医保后,患者线上问诊只需自付10%—30%;与商保合作推出“0元问诊”套餐,进一步降低门槛。

未来三年供需走向预测

供给端:医生资源将从“抢人大战”转向“精细化运营”

- 平台将按科室、病种、服务时段对医生进行标签化运营,实现精准匹配。

- AI预问诊、智能病历系统将减少医生重复劳动,单人日接诊量有望提升。

需求端:患者将从“尝鲜”转向“留存”

- 随着医保支付范围扩大,线上首诊比例预计从目前的5%提升至25%。

- 家庭健康管理需求爆发,互联网医院将升级为“家庭健康账户”,绑定儿童、老人、孕妇等多成员。

运营锦囊:如何在红海中突围?

1. 单病种切入,做深做透

以银屑病为例,患者需长期用药、定期复查、心理干预。平台可联合皮肤科TOP级医院,打造“诊疗—用药—光疗—心理支持”闭环,一年单病种营收即可破亿。

2. 线下“轻资产”诊所,做承接与信任背书

在核心城市CBD开设50—100平米“云诊所”,只做检查、治疗、药品自提,房租成本仅为传统门诊的1/5,却能让患者“看得见、摸得着”。

3. 数据资产化,反哺药企与保险

将脱敏后的患者随访数据打包成“真实世界证据报告”,向药企收取数据服务费;与保险共建“带病体”风控模型,分享保费收益。

互联网医院不是简单的“线上问诊”,而是一场对医疗资源重新配置的供给侧改革。谁能率先解决医生动力、患者信任、支付闭环三大难题,谁就能在下一轮洗牌中活下来,并且活得更好。

评论列表