刘三姐文化为什么能跨越六百年仍鲜活?

因为它把壮族山歌、民间故事、山水审美与反抗精神熔为一炉,在互联网时代又被二次创作、短视频、数字文旅重新点燃。

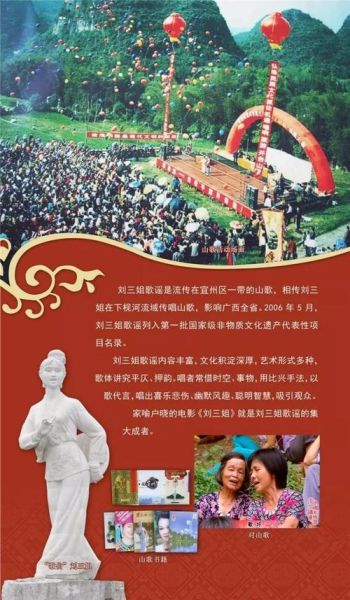

刘三姐文化起源:从岭南歌仙到全民IP

1. 历史原型与口头传说

刘三姐最早的文字记录见于**明代《赤雅》**,称“善歌之仙女,登山而唱,木叶为舟”。

民间版本则更丰富:有说她是唐中宗时期贵县(今贵港)农家女,因反抗财主逼婚投江,化作歌仙;也有说她是柳州鱼峰山下采茶女,用山歌智斗莫怀仁。这些传说共同塑造了**“机智、美丽、反抗”**的核心形象。

2. 地理基因:喀斯特山水孕育山歌

广西喀斯特峰林、溶洞、河流形成的天然“混响壁”,让山歌无需扩音就能回荡十里。刘三姐歌谣中的“唱山唱水唱人间”,本质上是**人与自然的对话**。今天去桂林阳朔,仍能在兴坪码头听到船夫即兴对唱《山歌好比春江水》。

刘三姐歌谣有哪些经典?从田间到银幕的20首必听

1. 电影《刘三姐》中的8首高光

- 《山歌好比春江水》:开场即定调,旋律改编自柳州传统调“石榴青”。

- 《多谢了》:三姐被村民救起后的答谢歌,四句一段,层层递进。

- 《只有山歌敬亲人》:用“山歌”替代“美酒”,体现壮族礼仪文化。

- 《心想唱歌就唱歌》:自由节拍,展现“歌是心中口”的即兴传统。

2. 民间田野采录的12首遗珠

- 《盘歌》:一问一答,考知识比急才,如“什么有脚不走路?——板凳有脚不走路”。

- 《哭嫁歌》:新娘出嫁前夜唱,哭中带唱,唱中带哭,旋律下行如泣。

- 《采茶歌》:节奏模拟采茶动作,歌词“三月鹧鸪满山游”成为广西旅游宣传语。

- 《拦路歌》:客人进村时,主家用板凳、红绸拦路,对歌通过才放行。

互联网如何再造刘三姐?三大新场景拆解

1. 短视频:15秒山歌挑战赛

抖音话题#刘三姐山歌对唱#播放量达18.7亿次。创作者把经典歌词改编为“打工人版”“考研版”,例如:

“什么无脚走天涯?——**打工人无脚走天涯**”。

算法推荐让地域民歌突破方言壁垒,评论区出现“云对歌”奇观。

2. 数字文旅:AR实景剧本游

阳朔《印象·刘三姐》园区上线AR小程序,游客手机扫描漓江水面,会浮现虚拟三姐与莫老爷对唱场景。系统根据游客答题正确率,触发不同彩蛋:答对“哪座山像毛笔”可解锁隐藏彩蛋“三姐教你写壮字”。

3. 元宇宙:虚拟歌仙NFT

广西文投集团发行“刘三姐数字藏品”,包含**动态山歌音频+水墨风虚拟形象**。持有者可在元宇宙歌圩中“点歌”,AI三姐根据用户输入关键词即兴生成歌词,如输入“螺蛳粉”,即唱“**螺蛳粉香飘八桂,三姐闻歌也想来**”。

常见疑问快答

Q:刘三姐是真人还是虚构?

学界主流观点:**“历史影子+集体创作”**。可能真有一位善歌女子,但故事经过历代文人、歌师、百姓不断加工,最终成为文化符号。

Q:为什么刘三姐的山歌能听懂却押韵?

因为采用**“壮语汉唱”**技巧:用汉语词汇,保留壮语押调规律。如“哥”与“坡”在壮语中同属第调,听感自然押韵。

Q:普通人如何体验刘三姐文化?

三条路线任选:

- **初级**:看桂林《印象·刘三姐》实景演出,票价268元起。

- **进阶级**:参加柳州鱼峰山“三月三歌圩”,现场学唱《盘歌》。

- **硬核级**:加入B站UP主“山歌侦探”粉丝群,每周五晚线上对歌。

未来展望:从广西到全球的“新山歌运动”

联合国教科文组织已将“刘三姐歌谣”列入人类非物质文化遗产预备名单。下一步,广西正与TikTok合作推出**“全球山歌翻译计划”**,用AI将壮语歌词实时翻译为英语、西班牙语,目标是让外国网友也能对出“嘿撩撩螺”。

当传统山歌遇上算法,刘三姐不再只是“广西人的记忆”,而成了**“世界耳机里的中国旋律”**。

评论列表