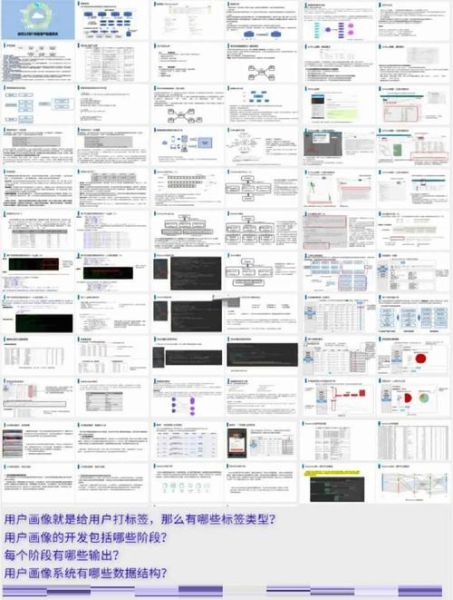

一、互联网App用户画像到底怎么做?

很多运营团队把“用户画像”理解为贴几个标签,结果上线后数据依旧混乱。真正有效的用户画像必须回答三个问题:

- 用户为什么来?

- 用户为什么留?

- 用户为什么走?

1. 数据采集:埋点与问卷双轨并行

埋点解决行为数据,问卷补充态度数据。埋点至少覆盖:

- 首次启动来源渠道

- 核心功能点击深度

- 关键转化节点耗时

问卷则聚焦使用动机与满意度,样本量≥月活5%即可。

2. 维度拆解:从人口属性到场景变量

传统人口属性(年龄、性别、城市)只能做粗分,真正驱动留存的是场景变量:

- 时间场景:通勤、午休、睡前

- 设备场景:Wi-Fi/4G、电量高低、横竖屏

- 社交场景:独自使用、多人分享、社群讨论

3. 模型落地:RFM+K-Means混合聚类

先用RFM(最近一次使用、使用频次、使用时长)切出高价值层,再用K-Means对剩余用户按功能偏好二次聚类。最终输出5~7个可操作人群包,例如:

- 高频深夜工具型

- 低频周末内容型

- 新手七日流失型

二、如何提升App留存率?先搞清“留”与“流”的分界线

行业平均次日留存约25%,7日留存仅10%。提升留存不是堆功能,而是缩短用户到Aha时刻的路径。

1. 新用户黄金24小时:三把钩子

第一把钩子:个性化引导。根据来源渠道预置不同落地页,例如从短视频引流的用户直接展示竖屏内容。

第二把钩子:即时奖励。完成首次核心动作立即弹出勋章或优惠券,延迟超过5秒效果衰减50%。

第三把钩子:社交绑定。一键授权微信/QQ登录,并提示“已有3位好友在使用”。

2. 中期留存:内容+任务双循环

内容循环:用算法召回用户兴趣点,但避免信息茧房,每周插入探索卡片(用户未主动浏览但高潜类目)。

任务循环:设计阶梯式任务,例如:

- 连续签到3天解锁隐藏皮肤

- 邀请1位好友得7天VIP

- 发布首条内容获官方流量扶持

3. 长期留存:社区归属感与数据资产

社区归属感:建立等级+勋章+身份标签体系,高等级用户享有“内容优先审核”特权。

数据资产:允许用户导出个人数据(如年度听歌报告),形成离开成本。

三、实战案例:从35%到52%的次日留存跃升

某工具类App通过以下步骤实现留存提升:

- Step1:埋点发现,完成“模板套用”动作的用户留存高出3倍。

- Step2:将模板入口从三级页面提至首页第二屏,点击率提升120%。

- Step3:对未完成该动作的用户推送“模板限时免费”通知,召回率18%。

四、常见误区与避坑指南

误区1:盲目追求DAU。刷量带来的低质用户会稀释留存,应考核有效DAU(完成核心行为的用户)。

误区2:过度推送。每日推送超过3条,卸载率提升2.7倍。采用疲劳度算法:同一用户7天内最多收到2条同类推送。

误区3:忽略沉默用户。沉默30天内的用户仍有40%唤醒可能,通过短信+邮件双通道触达,文案突出“数据即将清空”制造紧迫感。

五、工具清单:从埋点到召回的全流程武器

- 埋点管理:GrowingIO、神策

- 用户分群:Amplitude、Firebase

- 推送系统:个推、极光

- 社群运营:企微SCRM、Discord

六、未来趋势:AI驱动的超个性化留存

下一代留存策略将依赖实时意图预测。例如:

- 当系统检测到用户连续3次搜索“离职模板”,自动推送“职场干货”专题。

- 根据设备电量低于20%的场景,优先推荐“省流量模式”而非高清视频。

技术实现上,需打通端智能(On-Device AI)与云端模型,平衡实时性与隐私。

评论列表