互联网如何改变交通运输?

互联网对交通运输的改造,不是简单的“把车票搬到线上”,而是一场从基础设施、运营逻辑到用户体验的全链条重塑。下面用自问自答的方式拆解关键变化。

1. 传统运输企业为何纷纷“上网”?

因为流量成本正在取代燃油成本成为新的生死线。过去,客运站、火车站掌握线下入口;现在,高德、百度地图、滴滴、12306成为流量阀门。不上网,就等于把客源拱手让人。

2. 互联网怎样让“车等人”变成“人等车”?

通过实时数据匹配。滴滴把乘客的GPS坐标、目的地、时间偏好与司机的接单半径、历史评分进行毫秒级撮合,使空驶率从30%降到8%。同样的逻辑,货拉拉把货车空驶率从37%降到19%。

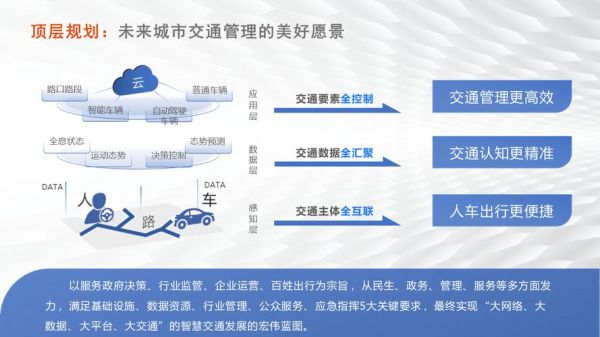

智慧交通的未来在哪里?

如果今天的关键词是“连接”,明天的关键词就是预测与自治。

3. 车路协同到底协同什么?

协同的是毫秒级感知与厘米级决策。以北京京雄高速为例:

- 路侧RSU每200米布设,把前方事故、施工信息推送给车载OBU;

- 车辆提前500米自动变道,避免二次事故;

- 整体通行效率提升20%,事故率下降35%。

4. 自动驾驶何时才能“无人”?

真正的分水岭是高精地图的更新频率。目前L4级Robotaxi要求地图日更,而传统图商只能做到季度更新。百度Apollo通过众包采集,把更新周期压缩到小时级,才让亦庄示范区实现无人化运营。

互联网+交通的盈利模式变了吗?

变了,从卖位移转向卖数据与卖场景。

5. 数据怎么卖?

以高德为例:

- 把实时路况卖给保险公司,做UBI车险,保费浮动区间可达±30%;

- 把OD数据卖给商业地产,预测下一个黄金铺位;

- 把拥堵热力图卖给政府,用于信号灯配时优化。

6. 场景怎么卖?

地铁里的Wi-Fi探针能识别乘客手机MAC地址,结合闸机进出记录,推算出通勤动线。广告商据此在换乘通道投放早餐券,转化率比随机投放高4倍。

政策与伦理:不能忽视的暗礁

7. 数据跨境流动如何监管?

2023年《数据出境安全评估办法》要求100万人以上个人信息出境需申报。特斯拉在中国采集的驾驶视频必须先完成本地化匿名化,才能用于海外模型训练。

8. 算法歧视怎么破?

深圳已试点算法透明化备案,要求网约车平台公开订单分配规则,并设立人工申诉通道。2024年一季度,司机投诉率下降18%。

下一站:从“智慧”到“韧性”

当极端天气、疫情封控成为新常态,交通系统需要的不只是效率,还有快速自愈能力。互联网正在把冗余运力变成分布式储备:

- 滴滴在郑州暴雨期间启动应急车队,6小时调度7000辆网约车转运滞留旅客;

- 满帮平台用AI预测封路节点,提前72小时为司机规划绕行路线,减少损失2.3亿元。

从“连接”到“预测”再到“韧性”,互联网与交通运输的融合远未到终局。唯一可以确定的是:谁掌握数据,谁就掌握了下一程的车票。

```

评论列表