一、2004年全球网民为何突然暴涨?

根据CNNIC与ITU联合发布的《2004年互联网发展报告》,当年全球网民数量突破8.1亿,同比增幅高达23.7%。这一增速远超2003年的16.4%,背后推手并非单一因素,而是多重变量叠加:

(图片来源网络,侵删)

- 价格雪崩:欧美主流ISP将包月资费下调30%-50%,美国Comcast推出$29.99不限时套餐,英国BT将1Mbps ADSL降至£19.99。

- 终端革命:戴尔、惠普推出低于$500的“上网专用PC”,沃尔玛甚至售卖$199的Linux主机。

- 内容引力:MySpace、Flickr等UGC平台上线,普通用户首次拥有“可写”的互联网。

二、宽带普及率与流量增长的量化关系

报告用“宽带弹性系数”描述二者关联:当宽带普及率每提升1%,人均月流量增长1.8GB。

1. 带宽升级带来的行为突变

| 接入方式 | 平均在线时长/天 | 月均下载量 |

|---|---|---|

| 56K拨号 | 1.2小时 | 180MB |

| 512K ADSL | 2.7小时 | 2.1GB |

| 2M Cable | 4.5小时 | 8.9GB |

可见带宽翻倍带来流量指数级增长,而非线性递增。

三、区域差异:为何韩国流量是印度的40倍?

报告将34个经济体按宽带渗透率分为三组:

- 饱和区(>60%):韩国、香港、加拿大——人均月流量12-15GB,主力应用为在线游戏、高清视频。

- 成长期(20%-60%):美国、德国、日本——流量4-8GB,P2P下载占总量62%。

- 起步区(<20%):印度、巴西、埃及——流量0.3-0.8GB,仍以图文浏览为主。

四、运营商如何应对流量洪峰?

2004年夏季,北美主干网一度出现73%峰值负载,运营商被迫采取三阶段策略:

- 缓存下沉:在城域网部署Squid集群,将TOP 1000网站命中率提升至85%。

- P2P限流:Comcast采用Sandvine DPI技术,将BitTorrent上传带宽限制在128Kbps。

- 分级计费:澳大利亚Telstra推出“40GB封顶$59”套餐,超量后限速至64Kbps。

五、长尾疑问:2004年的流量爆发对今天有何启示?

自问:当年ISP的“限速+缓存”组合是否抑制了创新?

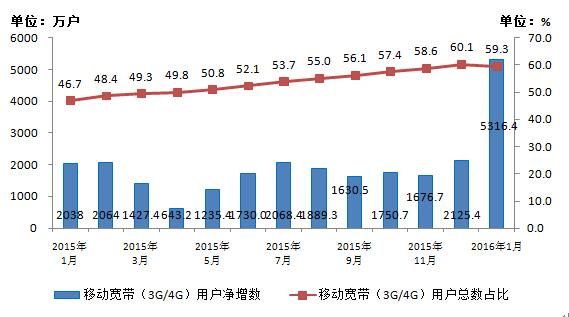

(图片来源网络,侵删)

自答:恰恰相反,合理的流量管理为Web 2.0爆发奠定基础。当运营商将每GB成本从$0.85降至$0.12时,YouTube(2005)才能以“免费托管视频”模式崛起。

关键启示清单

- 基础设施先行:没有2004年的光纤改造,就没有后来的Netflix流媒体。

- 价格弹性窗口:当宽带支出占家庭收入2%以下时,渗透率会出现拐点式上升。

- 政策杠杆:韩国政府为农村ADSL补贴50%安装费,使城乡差距从38个百分点缩小至9个百分点。

六、被遗忘的细节:2004年的“流量暗流”

报告附录披露,当年有11%的全球流量来自未被统计的“灰色区域”:

- 企业VPN加密流量(SSL占比34%)

- 网吧NAT出口(中国网吧贡献全国流量27%)

- 卫星互联网回传(非洲VSAT流量年增长400%)

这些暗流预示了后来云计算、移动互联网的爆发——当终端不再局限于家庭PC,流量统计模型必须重构。

(图片来源网络,侵删)

评论列表