智慧工地到底解决了哪些痛点?

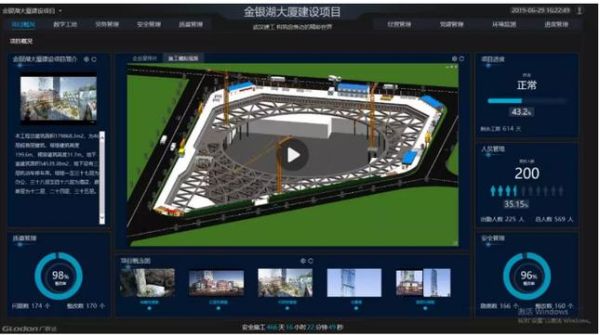

传统建筑安装项目最怕三件事:材料浪费、进度失控、安全事故。智慧工地通过物联网传感器+云端协同,把“人、机、料、法、环”实时映射到数字孪生模型里,项目经理在手机上就能看见塔吊的力矩曲线、钢筋的库存水位、工人的定位轨迹。一旦出现偏差,系统自动推送预警,而不是等月底对账才发现超支。

建筑安装互联网的核心技术栈

- BIM轻量化引擎:把几十G的Revit模型压缩到浏览器里秒开,现场人员用平板就能查看节点大样。

- 边缘计算网关:在塔吊黑匣子里部署AI芯片,毫秒级识别吊钩下方是否有人闯入。

- 数据中台:把劳务实名制、物料RFID、环境监测仪等异构数据统一成标准JSON格式,供第三方调用。

智慧工地怎么落地?五步拆解

第一步:需求分级,别一上来就“大而全”

先问自己:当前最痛的点是进度还是成本?如果是进度,优先部署塔吊防碰撞和劳务定位;如果是成本,先做物料智能称重。分级后,预算砍一半也能见效。

第二步:硬件选型避坑指南

市场上很多“智慧安全帽”续航不到4小时,工人偷偷摘下来充电反而更危险。正确姿势是:

- 选可拆卸电池,午休换电不耽误干活;

- 定位精度≤1米,用UWB而不是GPS,因为楼内没信号;

- 必须支持SOS一键报警,接入本地安监平台。

第三步:数据打通的三种路径

- 用API网关把原有ERP的物料编码映射到BIM构件ID;

- 通过MQTT协议让环境监测仪直接把PM2.5数据推送到钉钉群;

- 最难的是劳务数据,需要住建局、银行、保险公司三方接口联调,建议找已有成功案例的集成商。

第四步:培训像教爸妈用微信一样耐心

很多班组长年龄45+,最怕“复杂”。把操作手册做成一页纸流程图,贴在集装箱办公室门口。每天班前会花3分钟演示,一周就能熟练扫码报工。

第五步:ROI测算,让老板看见真金白银

以某住宅项目为例:

- 钢筋浪费率从5%降到1.2%,**节省47万元**;

- 塔吊碰撞预警避免一次事故,**保险免赔额省下80万元**;

- 劳务实名制让恶意讨薪事件**减少90%**,公关费用归零。

整套系统投入120万元,**8个月回本**。

常见疑问快问快答

Q:小项目只有两栋楼,值得上智慧工地吗?

A:可以轻量化。用4G摄像头+AI盒子代替5G专网,成本降到5万元以内,重点做临边防护识别和夜间巡更。

Q:数据安全怎么保障?

A:采用混合云架构:BIM模型和监控视频存本地NAS,考勤和支付数据走政务云,敏感字段AES加密,密钥由甲方保管。

Q:工人抵触实名制怎么办?

A:把实名制和工资日结绑定,刷脸进闸机后自动计算工时,下班前工资到账短信提醒,抵触瞬间变拥护。

未来趋势:从智慧工地到建筑产业互联网

当足够多的项目数据沉淀到平台,就能形成行业级算法。比如塔吊租赁公司根据历史工况预测设备故障,提前一周寄送配件;水泥厂根据区域施工进度动态调整产能,避免爆仓。那时,智慧工地不再是单个项目的“奢侈品”,而是整个建筑安装互联网的“基础设施”。

评论列表