一、互联网出行正在发生什么变化?

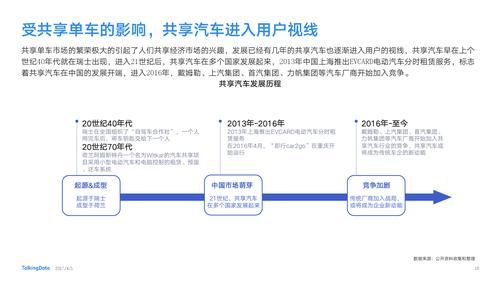

过去十年,网约车、共享单车、分时租赁把“出行”从线下搬到线上;今天,**“出行即服务”(MaaS)**正在把线上流量重新整合成一张跨工具、跨场景的超级网络。用户只需一次登录,就能在App里完成地铁、公交、网约车、共享单车的无缝切换。

二、共享出行为什么难赚钱?

1. 成本结构拆解

- **车辆折旧**:一辆合规网约车年均折旧约3万元,占司机总成本30%以上。

- **运力潮汐**:早晚高峰司机不够用,平峰期大量闲置,**空驶率长期高于35%**。

- **补贴惯性**:平台为保订单规模,持续向乘客端投放优惠券,侵蚀毛利。

2. 收入天花板在哪?

以北京为例,司机日均流水600元,扣除抽成、油费、保养后净收入不足200元。**“平台抽成25%”看似高,却覆盖不了获客、客服、技术迭代等隐性支出。**

三、共享出行如何盈利?三条已被验证的路径

路径A:动态定价+运力调度算法

滴滴、高德通过**实时热力图**把订单推送给最近司机,平峰期引导司机前往商圈、医院等潜在需求点。实测显示,**算法调度可降低空驶率8%-12%,相当于每车每月多赚800元。**

路径B:B2B运力租赁

曹操出行、T3出行把车辆租给司机,按月收取固定租金,**将“折旧风险”从平台转移到司机**。司机为保本,主动延长在线时长,平台则坐收稳定现金流。

路径C:广告与数据增值

哈啰单车在车身、App开屏投放品牌广告;美团打车基于用户目的地推送餐厅优惠券,**广告ARPU值已达每用户每月4.7元**。数据层面,匿名轨迹被用于城市规划,**一单数据可二次售卖0.02元,积少成多。**

四、未来五年,哪些变量会改写盈利模型?

1. 自动驾驶规模化落地

当Robotaxi拿掉司机成本,**每公里运营成本可从2.5元降至0.9元**。百度Apollo在长沙的试点显示,**无人车日均接单15单即可盈亏平衡**,而有人网约车需25单。

2. 碳交易与绿色金融

欧盟已将共享电单车纳入碳足迹认证,**每减少1吨碳排放可获得约50欧元碳积分**。国内深圳、海南正在跟进,平台可通过绿色资产打包发行ABS,**提前回笼车辆购置资金。**

3. 超级App生态化

微信、支付宝把出行入口嵌入九宫格,**流量成本趋近于零**。高德地图将打车、酒店、门票打包成“五一出行套餐”,**交叉销售毛利率高达38%**,远高于单一打车业务。

五、用户最关心的三个问题

Q1:以后打车会更贵吗?

短期看,**动态调价会让高峰更贵、平峰更便宜**;长期看,自动驾驶普及后,**每公里费用有望下降40%**,整体出行支出反而减少。

Q2:司机会不会被平台抛弃?

未来五年,**有人驾驶仍是主力**。平台通过“司机等级分”把高评分司机转化为专职运力,**月收入稳定在8000-12000元**,与无人车形成互补。

Q3:共享单车会不会再涨价?

涨价空间有限。**精细化运维+广告收入**已让哈啰、青桔在部分城市实现单辆日均盈利0.8元,**继续涨价会触发监管约谈与用户流失**,更可能通过会员月卡锁定高黏性用户。

六、给从业者的三点行动清单

- 技术侧:投入L4级自动驾驶仿真测试,提前储备高精地图与冗余系统。

- 运营侧:建立“司机成长学院”,用培训提升服务分,降低补贴依赖。

- 资本侧:关注碳中和基金、绿色ABS,把ESG评级转化为融资成本优势。

评论列表