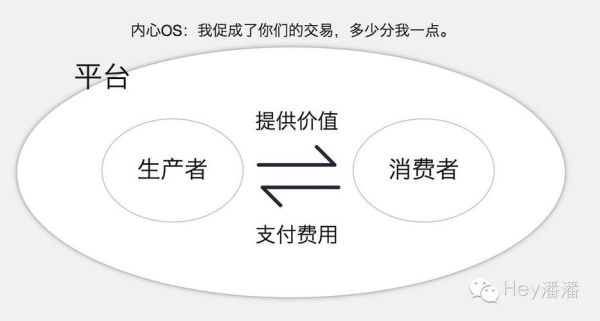

一、为什么互联网文化产业厂商需要多元盈利?

互联网文化产业的核心是内容+流量+场景,单一的广告或订阅收入已无法覆盖高昂的版权、技术与运营成本。厂商必须在用户注意力碎片化与平台竞争白热化的双重压力下,构建可持续的盈利组合。

(图片来源网络,侵删)

二、互联网文化产业厂商的主流盈利模式

1. 内容付费:从“免费”到“为价值买单”

- 会员订阅:爱奇艺、腾讯视频通过独家剧集、超前点播吸引年费会员。

- 单点付费:网易云音乐数字专辑、B站付费课程,满足碎片化、高单价需求。

- 知识付费:得到、知乎盐选专栏,将专业内容IP化,复用成本低。

2. 广告与品牌植入:流量变现的“老大哥”

广告仍是规模效应最强的收入来源,但形式在进化:

- 原生信息流广告:抖音、快手的短视频广告CTR可达3%-5%。

- 内容植入:《庆余年》中三九感冒灵、安慕希的剧情化露出,降低用户抵触。

- 品牌定制综艺:B站《说唱新世代》与五菱宏光合作,实现品牌年轻化。

3. IP衍生品与电商:把“粉丝”变“消费者”

当内容成为超级符号,衍生品即成为“印钞机”:

- 潮玩手办:泡泡玛特将盲盒+IP结合,毛利率超60%。

- 数字藏品:腾讯幻核、阿里鲸探发售限量NFT,单价99元却秒罄。

- 联名电商:故宫文创×毛戈平口红,上线1小时销售额破500万。

4. 版权分销与出海:把“内容”卖两次

优质内容的生命周期可被无限延长:

- 长视频分销:华策影视将《三生三世》版权售至80+国家,单集收入超15万美元。

- 短视频二创授权:抖音与影视公司分账,UP主剪辑需购买“二创许可证”。

- 游戏IP改编:《鬼灭之刃》手游首月流水3亿美元,版权方分成20%-30%。

5. 技术赋能B端:从“内容商”到“服务商”

当C端增长见顶,厂商开始输出技术能力:

- 虚拟偶像解决方案:B站为品牌定制3D虚拟代言人,单项目收费百万级。

- 直播SaaS系统:微赞直播向中小企业提供一键开播工具,年费2万-20万。

- AI内容审核:字节跳动“灵犬”系统对外服务,按调用量计费。

三、厂商如何根据生命周期选择盈利组合?

初创期:单点突破,验证付费意愿

以垂直内容切入,如“十点读书”早期只做付费音频课,用99元爆款验证用户价格敏感度。

(图片来源网络,侵删)

成长期:广告+会员双轮驱动

芒果TV通过“独播综艺+会员抢先看”提升ARPPU值,同时开放中插广告位,平衡用户体验与收入。

成熟期:生态化反,IP全产业链变现

奥飞娱乐从“喜羊羊”动画扩展到主题乐园、早教玩具、舞台剧,单一IP贡献收入占比超40%。

四、未来三大增量赛道

1. AIGC降低内容成本

AI绘画工具MidJourney已帮网易游戏将原画设计成本降低70%,未来“人机共创”或成标配。

2. 虚拟演出与元宇宙

Travis Scott在《堡垒之夜》的虚拟演唱会吸引1200万观众,门票+皮肤收入2000万美元。

3. Web3.0重塑版权分账

Mirror平台允许创作者通过NFT众筹,粉丝可永久享受版税分成,打破平台抽成垄断。

(图片来源网络,侵删)

五、常见疑问解答

Q:中小厂商如何与大厂竞争?

聚焦细分人群,如“快看漫画”专攻少女向内容,用社区共创提升粘性,再通过会员+周边盈利。

Q:用户越来越反感广告怎么办?

采用“广告即内容”策略,如小红书品牌合作笔记,通过KOC真实体验降低抵触感。

Q:如何评估IP衍生品潜力?

看三个指标:角色辨识度(如玲娜贝儿)、粉丝二创量(微博超话活跃度)、跨媒介叙事能力(能否改编为游戏/影视)。

评论列表