一、工业互联网体系架构到底长什么样?

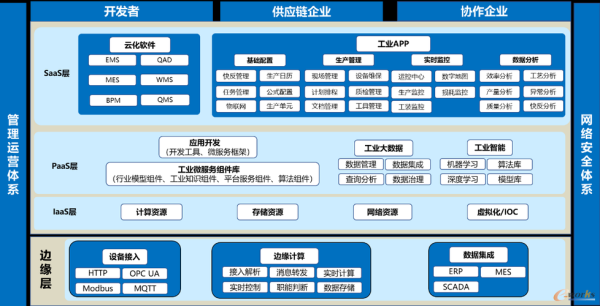

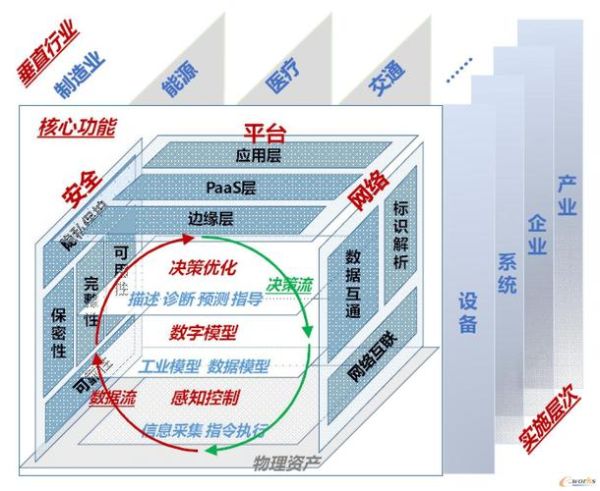

官方报告把工业互联网拆成“网络、平台、安全、数据、应用”五大层,但落到企业现场,更直观的理解是:

(图片来源网络,侵删)

- 感知层:PLC、传感器、工业相机把物理世界转成比特;

- 边缘层:工业网关、边缘服务器完成毫秒级数据清洗;

- 平台层:IaaS+PaaS+微服务,把OT数据与IT算法缝合;

- 应用层:设备预测性维护、能耗优化、数字孪生等场景化APP。

二、为什么网络层是“地基”却最容易被忽视?

很多项目一上来就谈算法、谈大屏,结果产线一跑,毫秒级抖动就让预测模型失效。网络层要解决三件事:

- 时延:TSN+5G uRLLC把端到端时延压到1ms以内;

- 并发:IPv6+OPC UA over TSN,一条产线可挂10万节点;

- 确定性:DetNet协议栈让关键流量永不丢包。

自问自答:老工厂只有百兆以太网怎么办?

答:先用工业级Wi-Fi 6补位,再按产线优先级分批升级到千兆光纤环网。

三、平台层到底选公有云还是私有云?

报告没给出标准答案,但给出“三看”原则:

- 看数据敏感度:军工、核电直接私有云;

- 看弹性需求:双11式峰值用混合云;

- 看生态:需要AI市场、机理模型库就选公有云。

案例:某汽车焊装车间把实时SCADA留在本地私有云,把供应链协同放到公有云,中间用API网关打通。

四、安全体系如何做到“事前阻断”而非“事后救火”?

传统IT安全是“城墙+护城河”,工业互联网必须零信任+微隔离:

(图片来源网络,侵删)

- 设备指纹:每台PLC烧录唯一可信根,仿冒即断网;

- 流量基线:AI学习正常工况,偏离3σ自动告警;

- 补丁灰度:边缘侧先打1%样本,48小时无异常再全网推送。

自问自答:老旧设备不支持加密怎么办?

答:在工业防火墙上做协议代理,把Modbus TCP转成TLS 1.3。

五、数据治理的“坑”到底在哪?

报告提到“统一数据模型”,但现场90%的时间花在清洗脏数据:

- 时间戳错乱:边缘网关加NTP+PTP混合授时;

- 单位不统一:建立企业级量纲字典,kg/bar/ppm全部映射;

- 语义歧义:用OPC UA companion specification统一“温度”定义。

亮点:某化工集团用区块链+哈希校验,让DCS数据无法被工艺员手动篡改。

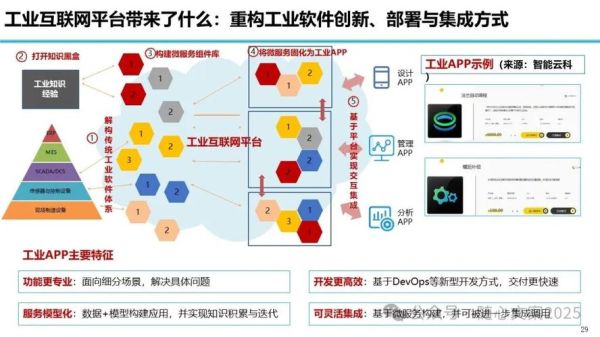

六、应用场景如何“从1到N”复制?

报告给出“三阶段”路径:

- 单点突破:选一条产线做设备OEE提升,ROI<6个月;

- 垂直整合:把OEE模型复制到全工厂,打通MES、ERP;

- 横向协同:接入上游供应商库存数据,实现动态排产。

案例:某家电企业从压缩机振动监测切入,三年扩展到全球15个工厂,非计划停机下降37%。

(图片来源网络,侵删)

七、组织与人才如何配套?

技术再先进,也绕不开“OT与IT的部门墙”:

- 设立数字化卓越中心,OT提需求,IT做平台,联合KPI;

- 培养“双语工程师”:既懂西门子PLC,也会Python;

- 引入外部生态:与高校共建工业AI实验室,3年孵化50个场景。

自问自答:中小企业没钱养团队怎么办?

答:用工业互联网平台订阅制,按设备数/数据量阶梯付费,首年成本降低70%。

八、投资回报怎么算?

报告给出“四维评估”:

- 直接收益:能耗降低、良品率提升;

- 间接收益:缩短新产品导入周期;

- 风险收益:避免批次召回损失;

- 战略收益:获得行业定价权。

亮点:某风电整机厂用数字孪生+预测性维护,单台风机年增发电量2.1万度,全生命周期IRR提升2.8%。

评论列表