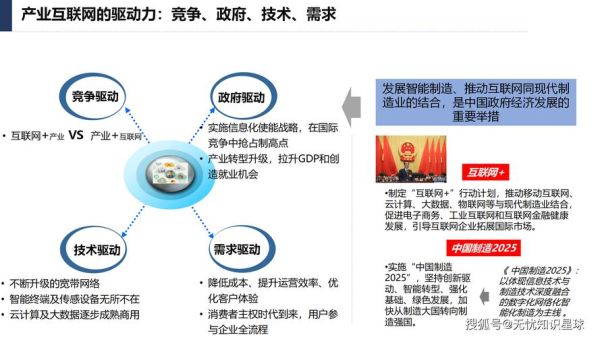

什么是“互联网+产业”在海外语境中的真实含义?

在欧美市场,“互联网+产业”并不等同于简单的“线上化”。它更像是一场数字基础设施与实体价值链的深度融合:从工业物联网(IIoT)到数字孪生,再到基于API的开放生态。与国内常见的“补贴+流量”打法不同,海外企业更关注数据主权、合规成本、长期ROI。

为什么欧美企业更愿意先谈合规再谈增长?

自问:合规会不会拖慢创新?

自答:不会。GDPR、CCPA、NIS2等法规把隐私与安全前置为产品设计原则,反而倒逼企业在一开始就建立可审计、可扩展的数据架构。结果是:虽然前期投入高,但后期迭代成本更低,用户信任度更高。

落地路径一:从“单点SaaS”到“行业PaaS”

- 单点切入:以垂直SaaS解决具体痛点,例如德国初创公司Celonis从流程挖掘切入制造业。

- 横向扩展:把核心能力封装成PaaS,让上下游在统一数据层上开发插件。

- 生态飞轮:通过Marketplace抽佣与联合GTM,形成网络效应。

落地路径二:数字孪生+边缘计算

自问:数字孪生是不是噱头?

自答:在西门子Amberg工厂,每一条产线都实时映射到云端模型,缺陷率降到0.001%。边缘节点负责毫秒级响应,云端负责训练与优化,形成云边协同闭环。

资金结构:政府补贴+产业基金+绿色债券

欧洲创新基金(EIF)与德国KfW银行为工业4.0项目提供低息贷款+股权混合方案;美国则通过《芯片与科学法案》把税收抵免与本地化产能绑定。企业可叠加绿色债券,把减碳指标转化为融资成本优势。

人才瓶颈:如何破解“既懂OT又懂IT”的复合缺口?

- 双元制教育:德国职业学院把课堂搬进工厂,学生三年内在校与企业交替学习。

- 内部轮岗:博世让IT工程师与产线班组长每半年互换岗位,沉淀跨域知识库。

- 收购式招聘:GE Digital直接收购Bit Stew Systems,把其团队整体并入。

案例拆解:荷兰Port of Rotterdam的“数字港口”

目标:年吞吐量提升20%,碳排放降低30%。

做法:

- 部署5G+边缘节点,实时处理船舶AIS数据;

- 与海关共享API,通关时间从小时级降到分钟级;

- 发行绿色债券,利率比同期国债低80个基点。

常见误区:把“平台”当“渠道”

不少出海企业把Amazon Business或ThomasNet当成销售渠道,结果陷入价格战。正确姿势是把平台流量导入自有DXP(Digital Experience Platform),通过内容+社区+服务沉淀私域数据,再反向优化供应链。

如何衡量海外“互联网+产业”项目的ROI?

| 维度 | 传统KPI | 数字KPI |

|---|---|---|

| 设备 | OEE | 数字孪生预测准确率 |

| 供应链 | 库存周转 | 端到端实时可视化比例 |

| 客户 | NPS | API调用留存率 |

下一步:从“项目制”到“运营制”

海外客户越来越倾向Outcome-Based Contract,即按节省的成本或提升的效率付费。这意味着服务商必须从一次性交付转向持续运营,建立远程运维中心+本地化备件仓,把SLA写进合同条款。

评论列表