互联网让“说走就走”成为现实,却也把诈骗、信息泄露、行程中断等风险推到我们面前。与其事后补救,不如提前设防。以下内容围绕“互联网旅游风险有哪些”与“如何提前预防”两个核心疑问,拆解常见陷阱与对应策略,帮助你在屏幕与旅途之间建立一道安全屏障。

互联网旅游常见风险全景扫描

1. 虚假预订:低价背后的“幽灵房”

为什么同一家酒店在A平台只要200元,在B平台却要400元?答案往往藏在“超售”或“钓鱼链接”里。不法分子伪造酒店页面,等你付款后才发现订单根本不存在。

识别要点:

- 域名拼写多一个字母或少一个字母

- 页面无HTTPS锁标志

- 评论区全是“模板好评”,时间集中

2. 个人信息裸奔:一次下单,半年骚扰

填写护照号、手机号、信用卡CVV码时,你是否想过数据下一站会流向哪里?2023年某头部OTA泄露事件波及320万用户,事后黑市打包价仅0.5美元/条。

高危场景:

- 第三方小程序抢票

- 机场“免费WiFi”登录页

- 社交媒体晒登机牌

3. 动态定价杀熟:老用户比新用户贵

同一张机票,iPhone端比安卓端贵80元;Mac用户看到的酒店均价比Windows用户高12%。算法根据设备、浏览记录、账户活跃度实时调价。

4. 行程中断:航班取消谁来赔

疫情虽已过去,但极端天气、航空管制、航司罢工依旧频发。互联网订单往往把“不可抗力”写得极细,消费者很难拿到全额退款。

如何提前预防互联网旅游风险

1. 预订前:三查三比三备份

三查:

- 查域名备案:工信部ICP备案查询

- 查安全证书:点击浏览器锁标志查看TLS版本

- 查舆情:用“品牌名+诈骗/跑路”关键词搜索近三个月新闻

三比:

- 比价格:同时打开3个以上正规平台,剔除异常低价

- 比条款:重点看退改、不可抗力、捆绑销售

- 比支付:优先选信用卡或第三方支付,避免直接转账

三备份:

- 备份订单截图(含确认号、时间戳)

- 备份客服电话录音(拨打后声明“正在录音”)

- 备份护照、签证、保险单到加密云盘

2. 支付时:一次虚拟卡+双重验证

问:信用卡信息泄露怎么办?

答:使用银行提供的“虚拟卡”功能,为单次交易生成独立卡号,有效期可设为7天,额度限制在订单金额上浮10%。

同时开启短信+APP推送双重验证,任何扣款都能实时拦截。

3. 出行中:离线地图+行程共享

网络信号在山区、海岛、境外经常不稳定。提前下载Google Maps离线包或Maps.me,并把每日行程通过“Find My”或“微信实时位置”分享给至少一位紧急联系人。

4. 纠纷后:72小时黄金维权链

问:订单被无故取消,平台只赔代金券怎么办?

答:按以下顺序操作,成功率最高:

- 0-2小时:电话客服并录音,要求书面回复

- 2-24小时:在平台App内提交“售后仲裁”,上传证据链

- 24-48小时:若无果,向12315小程序或当地文旅局投诉

- 48-72小时:仍未解决,可走互联网法院在线立案,诉讼费最低只需25元

进阶:用技术工具把风险降到“可忽略”

1. 浏览器插件:防钓鱼+防杀熟

- HTTPS Everywhere:强制跳转加密连接

- Trace:随机切换设备指纹,破坏大数据杀熟模型

2. 手机设置:关闭广告追踪+启用隐私邮箱

iOS:设置-隐私-跟踪-关闭“允许App请求跟踪”

Android:设置-谷歌-广告-重置广告ID并停用个性化广告

注册一个专属旅游邮箱(如proton.me),所有预订都用该邮箱,主邮箱就不会收到垃圾邮件。

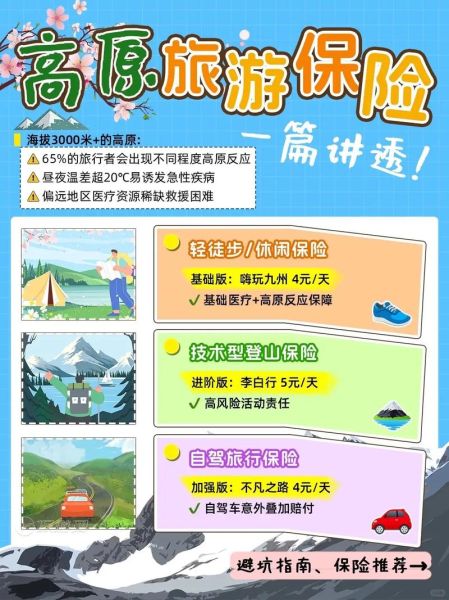

3. 保险:把“不可退”变成“可理赔”

不是所有旅行险都保“航班取消”。看清条款中的“旅程变更”与“旅程延误”区别:

- 旅程变更:因自身原因取消,可赔预付损失

- 旅程延误:因航司原因晚点,按小时补贴

推荐选择带有“任意原因取消”附加险的产品,保费约为订单金额的5%,但能覆盖90%以上损失。

写在最后

互联网旅游的本质是数据交换,风险也藏在每一次点击、每一次授权里。把“互联网旅游风险有哪些”拆解成具体场景,再用“如何提前预防”对应到可执行动作,就能把不确定性压缩到最小。下一次出发前,不妨把这篇文章加入浏览器书签,对照清单逐项打钩,让旅途只剩下风景,没有惊吓。

评论列表