互联网产业网到底是什么?

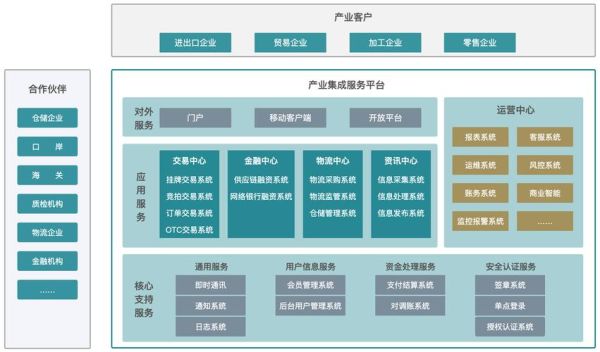

很多第一次听到“互联网产业网”的人,会把它简单理解成“又一个行业资讯站”。其实,**它更像一条把政策、资本、技术、人才、供应链全部串起来的数字高速公路**。在这条路上,政府能实时看到产业运行数据,企业能快速找到上下游伙伴,投资机构能精准锁定赛道,高校与研究院能把最新成果直接推向市场。一句话,**互联网产业网=产业互联网的基础设施+产业服务的操作系统**。

它与传统B2B平台有什么本质区别?

传统B2B解决的是“买卖撮合”,而互联网产业网解决的是“全链路效率”。

- **数据维度**:B2B只沉淀交易数据,产业网同时沉淀生产、物流、金融、能耗、碳排等多维数据。

- **服务深度**:B2B止步于签单,产业网把质检、报关、供应链金融、碳足迹核算全部在线化。

- **角色广度**:B2B只有买家和卖家,产业网把政府、园区、金融机构、高校、检测机构一并拉进来。

自问自答:为什么它能做到?

答:因为它底层用的是**产业级SaaS+物联网+区块链**的组合,把物理世界的工厂、仓库、车辆、设备全部映射到数字孪生体里,实时同步。

互联网产业网如何盈利?

1. 订阅式SaaS费

这是最稳的现金流。企业按年或按模块订阅生产管理、能耗管理、碳管理、供应链金融风控等SaaS,客单价从几万到上百万不等。头部平台续费率能到92%,因为一旦接入,企业所有流程都跑在系统里,迁移成本极高。

2. 交易撮合佣金

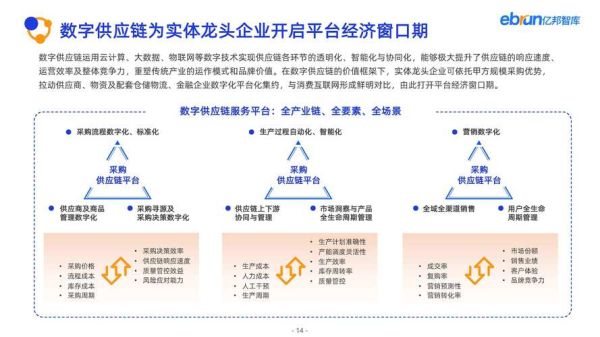

当平台沉淀了足够可信的产能、库存、物流数据后,**智能合约会自动匹配最优交易路径**。平台对成交金额收取0.3%–1.5%的佣金,看似不高,但2023年某头部产业网年撮合交易额已突破1800亿元。

3. 供应链金融服务利差

产业网掌握企业真实的订单、物流、回款数据,银行敢放款,平台就能赚息差。常见模式:

- 应收账款质押:年化利差1.5%–3%

- 仓单质押:年化利差2%–4%

- 订单融资:年化利差1%–2.5%

自问自答:风控怎么做?

答:平台用物联网传感器实时监测货物状态,一旦异常,银行可秒级冻结额度。

4. 数据资产变现

脱敏后的产业运行数据,对政府、券商、咨询公司、保险公司都是金矿。例如:

- 政府购买区域产业热力图,用于精准招商

- 券商购买行业开工率数据,提前预判上市公司业绩

- 保险公司购买设备故障率数据,动态调整保费

2023年某产业网数据产品收入同比增长340%,**毛利率高达78%**。

5. 政府与园区数字化项目

地方政府需要“产业大脑”来监控亩均税收、能耗、碳排,园区需要“数字孪生招商系统”。一个地级市项目金额通常在3000万–1.2亿元之间,实施周期6–12个月,**净利润率可达25%–35%**。

为什么现在入局仍有机会?

很多人担心巨头已占位。实际上,**产业网是“分行业、分区域、分场景”的碎片化战场**。举例:

- 化工行业需要防爆物联网设备,阿里做不了

- 县域纺织集群需要懂当地方言的运维团队,腾讯派不出

- 稀土永磁产业链需要保密级别的数据隔离,华为云满足不了

只要在一个细分链条里做到数据最全、服务最深、关系最铁,就能形成护城河。

创业者如何冷启动?

第一步,**先啃一个“小锅”**:选年产值100亿左右、上下游极度分散、痛点明显的细分行业,比如建筑陶瓷、电动两轮车零部件、宠物食品。 第二步,**用免费SaaS换数据**:给头部工厂装MES系统,不收钱,只要求共享产能、质检、物流数据。 第三步,**做一笔标杆交易**:撮合一笔1000万的原料采购,用区块链合同确保不可篡改,然后拿着交易流水去找银行谈供应链金融。 第四步,**复制到同集群的200家工厂**:当数据密度达到临界点,平台会自动产生网络效应,后来者想追赶,需要重新铺设备、重新谈银行、重新教育客户,成本极高。

未来三年的三大变量

- 碳关税**:欧盟CBAM落地后,出口企业必须提供碳排数据,产业网将成为唯一可信数据源。

- 数据要素确权**:国家数据局正在制定数据资产入表细则,平台沉淀的产业数据可计入资产负债表。

- 生成式AI**:当AI能直接读懂设备日志、合同、报关单,产业网的运营效率将再提升一个量级。

自问自答:普通从业者如何抓住红利?

答:立刻去考“碳排放管理师”和“数据资产估值师”,这两个证书未来三年会极度稀缺。

评论列表