包干制度在互联网公司火了三年,仍有人把它简单理解为“发一笔钱自己花”。真正跑通这一机制的团队发现,**预算所有权下放只是表面,背后是一整套目标、流程、风控的重塑**。下面用问答式拆解,把概念、落地步骤、踩坑点一次说清。

包干制度到底是什么?

一句话:**把原来由财务、行政、采购分别控制的费用,按项目或部门打包成一笔可支配预算,负责人对结果和成本同时负责**。它区别于传统报销制的核心在于:

- **事前授权**:预算额度一次性锁定,无需逐笔审批。

- **事后复盘**:花超了团队自己背,省下来可留存或按比例奖励。

- **目标绑定**:预算不是福利,必须对应可量化的业务指标。

为什么互联网公司偏爱包干?

互联网行业节奏快、需求变化频繁,传统流程带来的“审批排队”直接拖慢迭代。包干制度让一线同学像经营自己的小公司一样做决策,**既压缩了流程时间,又把成本意识写进每个人的KPI**。典型收益:

- **决策效率**:市场投放从平均7天缩短到2天。

- **成本透明**:每一笔支出都能映射到具体业务目标。

- **团队激励**:省下来的钱50%可转为团建或奖金,员工主动“砍浪费”。

落地第一步:哪些费用适合包干?

不是所有支出都能一包了之。互联网公司通常先做“**三选一**”:

- **市场推广费**:SEM、信息流、KOL合作。

- **云服务及软件采购**:CDN、数据库、SaaS订阅。

- **差旅与培训**:团队外出、行业大会、认证考试。

行政办公、房租、带宽等刚性成本仍由公司统管,避免包干后产生不可控风险。

落地第二步:预算额度怎么定?

最怕拍脑袋给数字。推荐“**基线+增量**”模型:

- 拉取过去12个月该项费用的实际支出,剔除异常峰值,算出**月度基线**。

- 根据下季度业务目标,设定一个**弹性增量**,例如GMV增长30%,预算上浮15%。

- 用公式:包干额度 = 基线 ×(1 + 增量系数)× 目标难度权重。

这样既尊重历史,又避免“去年花多少今年就给多少”的惰性。

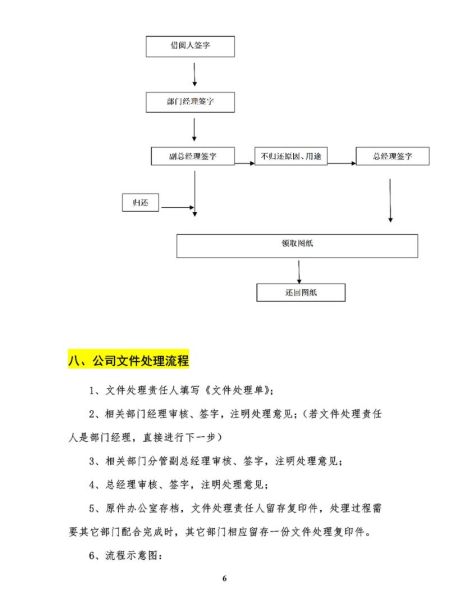

落地第三步:如何签“军令状”?

预算和责任要对齐,必须落到纸面。互联网公司流行“**一页纸协议**”,包含:

- 核心指标:如CAC≤50元、ROI≥1.8。

- 使用范围:列出可支出科目与上限比例。

- 红线条款:禁止拆单、虚假报销、关联交易。

- 结余规则:节省部分的30%可转为团队奖金,70%留存下季度。

双方签字后同步到财务系统,自动锁定额度。

常见坑位Top3

跑了上百家公司,发现90%的失败案例都踩中以下雷区:

- 只包不考:预算给了,目标却停留在“尽量花完”,月底突击消费。

- 额度拍脑袋:没有基线数据,导致一线要么束手束脚,要么大手大脚。

- 风控真空:财务撒手不管,出现供应商围标、重复付款时才发现失控。

如何建立动态风控?

包干≠放任。互联网公司通常用“**三色灯仪表盘**”:

- 绿灯:支出进度≤70%,指标达成率≥80%,系统自动通过。

- 黄灯:支出进度71~90%,指标达成率60~79%,财务发提醒邮件。

- 红灯:支出进度>90%,指标达成率<60%,触发人工审计,暂停后续付款。

数据每天凌晨从ERP、CRM、广告后台同步,早上9点推送给负责人。

省下来的钱怎么分?

激励不到位,制度就会沦为形式主义。主流分法:

- 个人奖金池:结余的20%按贡献度分给直接同学。

- 团队基金:结余的30%用于团建、技术大会门票。

- 留存滚动:结余的50%进入下一周期预算,形成“越省越有”的正循环。

注意:奖金发放需延迟一个季度,防止为了拿奖而故意压低成本。

如何评估包干效果?

每季度末做一次“**四维复盘**”:

- 财务维度:实际支出/预算、ROI、结余率。

- 业务维度:核心指标达成率、项目上线周期。

- 流程维度:审批节点数量、平均付款时长。

- 团队维度:员工满意度、主动节约案例数。

得分低于75分的团队,下季度预算下调10%,倒逼改进。

包干制度会取代传统报销吗?

短期不会。互联网公司普遍采用“**双轨制**”:

- 创新业务、敏捷项目优先用包干,追求速度和灵活。

- 行政、法务、财务等支持部门仍沿用报销,确保合规。

随着数据透明度提升,未来三到五年,包干比例可能从30%提升到60%,但完全取代仍需法规、审计工具同步成熟。

评论列表