互联网地图到底还能火多久?

先给出答案:至少还有十年以上的高速增长期。 原因很简单——**“位置”是数字世界与物理世界唯一的天然锚点**。只要人类还在真实空间里移动,只要商业还需要线下流量,地图就不会退场。区别只在于,它从“找路工具”升级为“时空操作系统”。

为什么资本仍在大手笔押注?

1. 底层技术迭代带来新增量

- 高精地图:L3以上自动驾驶的“隐形轨道”,每公里采集成本已从早期的万元级降到千元级,规模化拐点已现。

- 三维重建:NeRF、激光雷达+AI算法的组合,让厘米级城市模型进入小时级生产,为AR导航、元宇宙基建铺路。

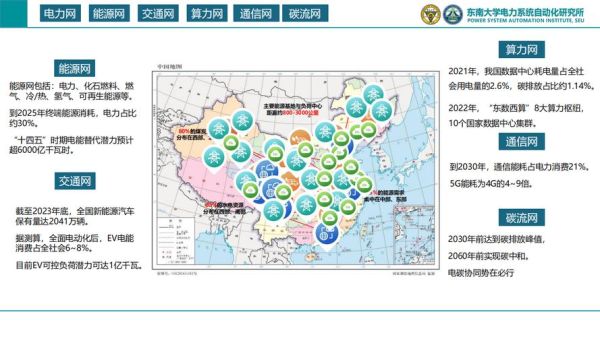

- 实时孪生:5G+边缘计算把道路拥堵、天气、事故等动态数据延迟压到秒级,地图第一次真正“活”起来。

2. 政策窗口期刚刚打开

自然资源部最新《智能网联汽车时空数据安全管理办法》明确: “鼓励社会化力量参与高精地图更新,但须通过合规平台统一分发。” 这意味着国家队搭台、民营队唱戏的格局已定,合规牌照就是未来五年的“印钞许可证”。

未来五年最确定的三条变现路径

路径A:自动驾驶订阅分成

问:高精地图公司怎么向车企收费? 答:按每车每月的“里程+功能”阶梯计费,参考特斯拉FSD的99美元/月,地图供应商可从中抽取20%~30%。 核心壁垒:更新频率必须做到日更甚至小时更,否则车企不敢把方向盘交给算法。

路径B:本地生活“时空竞价广告”

问:与美团、抖音的广告有何不同? 答:传统广告是“人找店”,地图广告是“店找人”——系统根据用户实时位置、行进方向、停留时长,在地图上直接弹出“沿途可顺路领取的优惠券”。 实测数据显示,该模式到店转化率比传统信息流高4~7倍。

路径C:城市级数字孪生SaaS

政府与地产商愿意为一张“可计算的城市”买单: - 交通部门:用仿真推演红绿灯配时方案,单路口通行效率可提升15%。 - 商业地产:通过热力图预测客流,提前调整租金结构,单个购物中心年增收可达千万级。

中小团队还有机会吗?

垂直场景深扎是唯一的缝隙

巨头擅长做“大而全”的底座,但“重运营、重线下”的细分场景仍有窗口: - 矿区/港口无人驾:封闭道路、政策风险低,高精地图更新只需服务几十平方公里,单项目年服务费可达百万级。 - 外卖骑手超视距导航:把楼宇内部扶梯、临时施工信息实时同步到骑手端,每单节省2分钟,平台愿意按单分成。

容易被忽视的三项成本黑洞

- 合规加密:坐标偏转、敏感区域人工审核,占整体运维成本10%以上。

- 边缘节点电费:实时孪生需要就近布设GPU服务器,单个城市年电费可能突破千万元。

- 数据官司:街景采集拍到车牌、人脸,历史赔偿案例最高单笔超50万元。

如何提前卡位?

1. 现在就去申请导航电子地图制作甲级资质,窗口期只剩最后两年。 2. 用众包+AI的方式把更新成本降到传统测绘的1/10,例如让用户手机摄像头成为移动采集站。 3. 与地方城投成立合资公司,用股权换数据,比单纯买数据便宜一半以上。

尾声:地图的尽头是“时空税”

当所有商业行为都在地图上发生,平台将拥有对线下流量的定价权——就像今天的电商对线上流量抽佣一样。 谁能掌握厘米级更新、毫秒级分发、全场景合规,谁就能在未来十年向每一辆移动的设备、每一个移动的人收取“时空税”。

评论列表