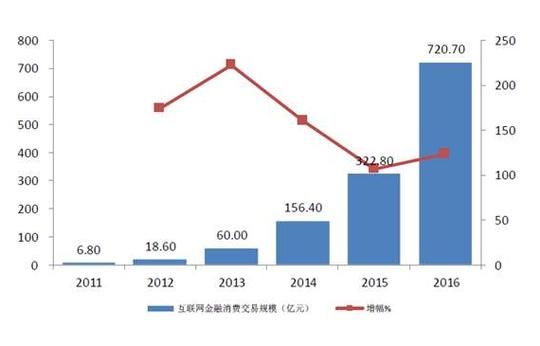

为什么互联网金融能在十年内爆发式增长?

答案:技术成熟、监管松绑、用户习惯迁移三重红利叠加。

十年前,人们还在银行柜台排队买理财;今天,手机一点就能完成基金申购。移动支付、大数据风控、云计算基础设施的完善,让资金端与资产端可以秒级匹配。监管沙盒机制的出现,又把“先上车后补票”的灰色地带变成合规跑道。再加上Z世代天然把APP当钱包,需求端被彻底激活。

当下最热的五大细分赛道有哪些?

- 数字普惠信贷:AI风控替代抵押,小微首贷率提升至42%

- 智能投顾:算法调仓把千元理财门槛降到10元

- 跨境支付:区块链秒级清算,成本下降70%

- 绿色金融:碳足迹数据上链,ESG基金规模年增80%

- 数字资产托管:银行级冷钱包,解决机构入场痛点

监管趋严是利空还是利好?

自问:牌照收紧会不会扼杀创新?

自答:恰恰相反,牌照稀缺=护城河。以消费金融为例,2023年通过审批的全国牌照仅6张,存量机构不良率反而从3.8%降到2.1%。监管把“劣币”赶走后,合规机构的资金成本平均下降120BP,利润空间更大。

中小平台如何与大厂错位竞争?

1. 深耕场景金融

与其做“大而全”,不如绑定垂直场景。某母婴平台植入“先买后付”,坏账率控制在0.9%,远低于行业2.5%的平均水平。

2. 输出风控SaaS

把自身风控系统封装成API,按调用量收费。一家华南城商行接入后,信用卡审批时效从3天缩至15分钟,直接节省人力成本2000万/年。

3. 布局Web3.0基础设施

提前储备数字身份、分布式存储技术,等待政策明朗。新加坡星展银行已试点链上贸易融资,单据处理时间从7天缩短到4小时。

用户最关心的三大风险怎么破?

数据泄露? 采用“可用不可见”的联邦学习,原始数据不出本地,模型效果却提升18%。

平台跑路? 接入银行存管系统,用户资金与平台自有资金物理隔离,提现T+0到账。

收益波动? 引入目标波动率策略,当组合回撤超过5%时自动减仓权益资产,历史最大回撤控制在3.2%以内。

未来三年,哪些变量值得All in?

| 变量 | 触发点 | 红利周期 |

|---|---|---|

| 央行数字货币(CBDC) | 跨境支付互操作协议落地 | 18-24个月 |

| 数据要素确权 | 《数据资产登记法》出台 | 12-16个月 |

| AI大模型金融版 | 监管沙盒批准生成式AI投顾 | 6-10个月 |

实战案例:30人团队如何一年做到千万利润?

某二线城市创业公司聚焦二手车商库存融资,打法拆解:

1. 数据:接入58同城、汽修SaaS的车辆维保记录,形成残值预测模型

2. 资金:与城商行签订助贷协议,获得年化4.2%的批发资金

3. 风控:车辆安装双GPS+RFID,违约后72小时内可找回92%的资产

4. 规模:单店授信50万,周转周期45天,利差5.8%,坏账率1.3%

结果:放款规模2.3亿,净利润1200万,人效比传统银行高8倍。

留给从业者的三个行动清单

- 每周跟踪央行、银保监会的公开征求意见文件,政策窗口期只有90天

- 把技术部20%的预算投入隐私计算,明年可能直接决定能否拿到合作银行订单

- 建立“监管沙盒冲刺小组”,一旦某业务获批试点,48小时内上线MVP

评论列表