什么是互联网小镇?

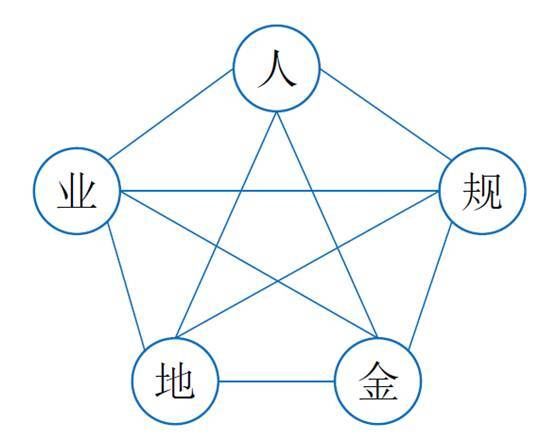

互联网小镇,官方又称“互联网产业特色小镇”,是以云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术为核心产业,配套居住、商业、文旅、教育、医疗等功能的“产城融合”微型城市单元。它既不同于传统工业园区,也区别于纯住宅地产,更强调“产业生态+城市服务”一体化。

互联网小镇风险有哪些?

1. 政策变动风险

政策红利是互联网小镇诞生的第一推手,但政策风向一旦改变,项目就可能失去补贴、税收优惠甚至土地指标。

**常见表现:**

- 地方政府换届后,原有产业扶持文件被“冻结”或“重新评估”;

- 国家部委对特色小镇进行“减量提质”专项清理,部分小镇被要求整改或摘牌。

2. 产业空心化风险

很多小镇在招商时高举“互联网总部经济”大旗,实际落地的却是呼叫中心、数据标注等低附加值环节,甚至直接沦为“办公地产”。

**自问自答:**

Q:如何判断产业是否空心?

A:看入驻企业的“税收强度”和“人均产值”。若低于当地高新区平均水平,就要警惕。

3. 资金链断裂风险

互联网小镇投资周期长、回报慢,开发商往往依赖“预售物业+政府补贴+基金配资”三高杠杆。一旦销售遇冷或补贴延迟,现金流就会告急。

**典型案例:**

- 某华东小镇原计划三年回笼60亿元,结果两年只卖出15亿元公寓,信托贷款到期后被迫停工。

4. 土地合规风险

为了快速供地,个别项目把“科研用地”包装成“可分割销售公寓”,或擅自改变“工业上楼”层高限制。一旦被自然资源部门抽查,面临罚款、补交地价甚至拆除。

**识别技巧:**

- 查《国有建设用地使用权出让合同》中的土地用途与使用年限;

- 核对《建设工程规划许可证》附图,看是否出现“公寓”“酒店”字样。

5. 运营团队空心化风险

小镇真正的竞争力在“运营”——产业孵化、社群活动、投融资对接。但多数开发商擅长拿地盖楼,缺乏持续运营能力,导致交付后“空城化”。

**衡量标准:**

- 是否有**独立法人**的运营公司,而非开发商内部一个部门;

- 运营公司是否持有物业资产,形成“运营与资产绑定”。

如何规避互联网小镇投资风险?

1. 深度尽调地方政府信用

把地方政府当成“第一还款来源”来评估:

- 查阅近三年《财政预算执行报告》,看产业扶持资金是否足额到位;

- 走访已落地的同级小镇,访谈入驻企业实际拿到的补贴比例。

2. 锁定核心产业IP

优先选择“自带产业流量”的小镇:

- **头部互联网企业**主导,如阿里云、腾讯云、华为云直接参股运营公司;

- **垂直行业龙头**牵头,如用友网络打造“工业互联网小镇”、科大讯飞打造“AI小镇”。

这类小镇通常有真实订单、真实人才导入,而非简单“挂名”。

3. 设计“可退出”的交易结构

投资前把最坏情况写进协议:

- **股权回购条款**:若三年内产业税收未达约定指标,开发商按年化8%回购投资人股权;

- **资产抵押条款**:将未售物业抵押给基金,防止开发商“一房多卖”。

4. 采用“分期供地+分期考核”模式

与政府谈判时,拒绝一次性拿千亩大盘,改为:

- 一期供地200亩,设置“亩均税收≥30万元/年”考核;

- 考核通过后再供下一期土地,降低一次性沉没成本。

5. 引入专业产业运营商

开发商、政府、产业基金三方共同出资成立SPV(特殊目的公司),把运营权交给:

- **专业园区运营商**(如张江高科、中关村发展);

- **产业投资机构**(如红杉、IDG旗下产业加速平台)。

让“盖房子的人”与“运营产业的人”利益分离又目标一致。

未来三年互联网小镇的四大趋势

1. **“小而精”取代“大而全”**:单个体量控制在1-3平方公里,聚焦1-2条细分赛道。

2. **REITs打通退出通道**:符合条件的产业物业将打包发行基础设施公募REITs,解决流动性。

3. **“数字孪生”成为标配**:小镇从规划阶段就同步建设数字孪生系统,实时监测产业、人口、能耗。

4. **碳中和红利**:零碳园区、分布式光伏、储能电站将成为新一轮政策补贴重点。

写给普通投资者的三句话

1. 不要只看售楼处沙盘,要去查**企业入驻名单+纳税数据**。

2. 不要迷信“政府保底”,要看**合同里是否有可执行的违约条款**。

3. 不要把全部资金押在单一小镇,可通过**产业地产基金**分散到3-5个项目。

评论列表