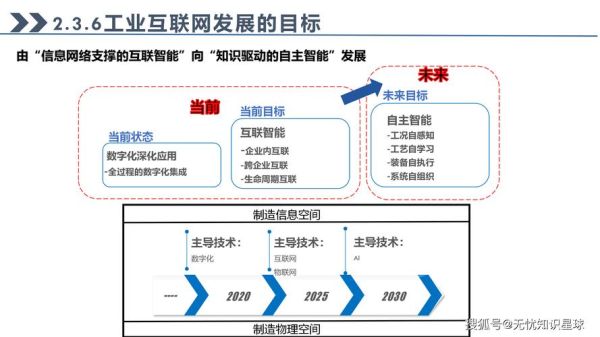

什么是工业互联网?它为什么对航天信息如此关键?

工业互联网并非简单地把设备连上网,而是以数据为核心、以平台为载体、以安全为底线,打通设计、制造、试验、运维全生命周期。航天信息具有高复杂度、高可靠、小批量、多品种的特点,传统IT系统难以实时汇聚分散在各地院所、发射场、卫星测控站的数据。工业互联网通过统一标识解析、边缘计算、工业PaaS三大技术栈,把原本割裂的火箭总装数据、卫星遥测数据、地面站运维日志汇聚成一条“数字主线”,实现型号间快速复用与知识沉淀。

航天信息在工业互联网中的五大落地场景

1. 数字孪生:把火箭“搬进”云端

在长征系列火箭的研制中,工程师利用三维几何孪生+物理孪生+行为孪生,把发动机涡轮泵的转速、燃烧室压力、振动频谱实时映射到云端模型。 自问自答:这样做有什么好处? - **故障预测窗口从小时级提前到分钟级**,某次试车提前捕捉到轴承温度异常,避免了数千万损失。 - **设计迭代周期缩短30%**,通过孪生仿真替代部分实物试验。

2. 边缘计算:卫星测控站“零延迟”决策

卫星过境只有短短十分钟,传统做法是把原始遥测全部回传北京,延迟高达800ms。如今,在喀什、佳木斯等测控站部署工业级边缘节点,实现: - **本地完成轨道初筛、异常检测**; - **只回传关键特征值**,带宽占用下降70%; - **边缘节点与北京中心双向同步模型参数**,确保边缘与中心算法版本一致。

3. 供应链协同:让元器件“自己会说话”

航天元器件供应商分布在全球,过去靠Excel邮件对表,错料、漏料频发。通过工业互联网标识解析体系,给每个电阻、芯片打上“航天级二维码”: - **扫码即可查看批次、辐照报告、失效分析**; - **总装厂MES自动校验齐套性**,替代人工清点; - **质量问题可追溯至晶圆厂具体机台**,平均定位时间从两周压缩到两天。

4. 智能运维:发射塔架的“健康管家”

海南文昌发射场湿度高、盐雾重,钢结构腐蚀风险大。塔架布满低功耗振动、温湿度、应力传感器,数据经5G+TSN网络汇聚到工业PaaS: - **AI模型识别腐蚀速率曲线**,提前半年预警更换部件; - **数字工单自动下发给保障团队**,手机端即可查看三维拆装指引。

5. 知识图谱:把老专家经验“留下来”

航天领域资深设计师即将退休,核心经验面临断层。通过构建“火箭故障知识图谱”: - **节点涵盖故障现象、根因、处置措施、验证试验**; - **自然语言处理自动抽取历史报告中的隐性知识**; - **新人输入关键词即可得到相似案例及处置流程**,培训周期从半年缩短到六周。

落地挑战与破解路径

挑战一:涉密数据如何上云?

自问自答:数据不出院就能用云吗? 可以。采用“私有云+国密算法+零信任网关”组合: - 敏感数据留在院所私有云; - 非敏感特征值通过单向光闸进入集团混合云做AI训练; - 训练好的模型以加密镜像形式下发,全程无人工接触明文。

挑战二:多型号数据格式不统一?

建立航天工业互联网数据字典: - 统一坐标系、时间戳、单位制; - 提供SDK给各院所,半天即可完成存量系统适配; - 通过语义校验引擎实时拦截异常字段,确保数据质量。

挑战三:边缘节点算力有限?

采用模型蒸馏+自适应裁剪: - 在中心训练100MB的大模型,蒸馏成8MB边缘轻量模型; - 根据卫星过境时长动态裁剪网络层数,CPU占用率控制在40%以内; - 边缘节点空闲时自动回传增量数据,持续优化中心模型。

未来展望:从“型号工程”到“星座生态”

当低轨卫星互联网进入万颗规模,工业互联网将不再局限于单型号研制,而是支撑“星座即工厂”的新范式: - **卫星批量生产线上,数字孪生驱动柔性工装自动切换**; - **在轨卫星通过星间链路实时上报健康状态,地面中心像调度网约车一样调度卫星资源**; - **第三方开发者基于开放API开发新型遥感应用,形成航天App Store**。 届时,航天信息将真正从封闭走向开放,从项目制走向服务化,成为数字经济的新底座。

评论列表