互联网公司为什么需要一张清晰的组织架构图?

初创团队往往“一人多岗”,但规模一旦突破百人,职责边界模糊就会拖慢迭代速度。一张动态更新的结构图,能回答三个核心疑问:

(图片来源网络,侵删)

- 谁对增长指标负责?

- 跨部门需求找谁拍板?

- 预算与人力如何对齐战略目标?

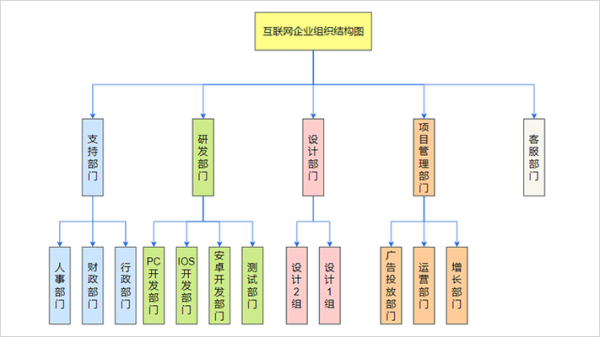

常见互联网企业部门职能全景图

前台业务单元:离用户最近的“作战部队”

通常按产品线或用户场景划分,例如:

- 用户增长部:负责拉新、裂变、渠道投放,考核CAC与LTV。

- 内容运营部:管理PGC/UGC生态,监控留存、互动率。

- 商业化部:广告、会员、电商变现,直接对收入负责。

中台能力中心:把通用能力“平台化”

中台不是简单合并后台,而是抽象可复用能力,减少重复造轮子。

- 数据中台:统一埋点、指标体系,提供实时看板与人群包。

- 技术中台:封装支付、登录、推送等SDK,让业务线“即插即用”。

- AI中台:沉淀算法模型,支持推荐、搜索、风控等场景。

后台职能体系:保障公司“不掉链子”

看似离用户最远,却决定组织可持续战斗力。

| 部门 | 核心KPI | 常见痛点 |

|---|---|---|

| 人力资源 | 人才密度、离职率 | 业务扩张时招聘跟不上 |

| 财务 | 现金流、预算偏差率 | 多产品线分摊成本难 |

| 法务合规 | 合同风险等级 | 跨境业务政策变化快 |

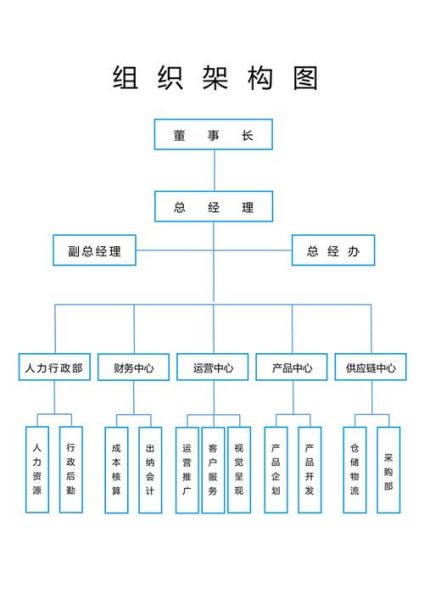

矩阵式、事业部制、职能制,选哪种?

矩阵式:适合资源紧张、项目多变的阶段

员工双线汇报,例如一名前端既属于技术部,又服务于短视频项目组。优点是灵活,缺点是决策链长。

事业部制:业务成熟后的“分灶吃饭”

每条产品线拥有独立研发、运营、财务,自负盈亏。腾讯的WXG、IEG就是典型,减少内部博弈,但可能重复建设基础设施。

(图片来源网络,侵删)

职能制:超大型平台的“稳态结构”

阿里“大中台、小前台”本质是强化职能制,通过共享服务让前台更轻。挑战在于中台响应速度,需要配套SLA考核。

如何画出第一张组织架构图?

Step 1:列出所有岗位,先不纠结层级

用Excel写下“岗位名称-核心产出-汇报对象”,再按价值链归类:获客、留存、变现、支撑。

Step 2:定义决策节点,而非管理节点

把“谁可以决定预算”“谁可以发布版本”标注在图上,减少灰色地带。

Step 3:每季度Review一次,配套人才盘点

组织是活的,架构图也要迭代。字节跳动每半年做一次组织诊断,合并冗余团队、拆分瓶颈团队。

高频疑问解答

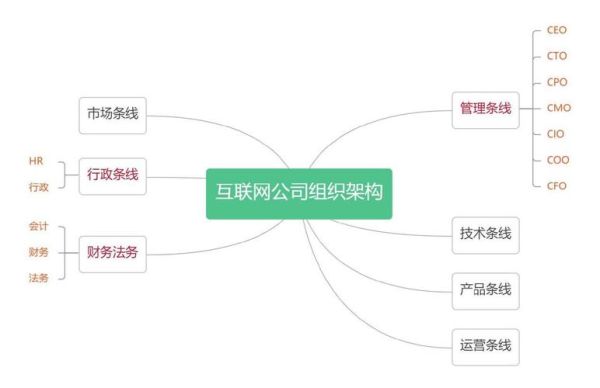

初创公司需要中台吗?

如果只有一条主业务线,先做强职能团队,等第二条业务线跑通再考虑中台,否则过早分层会拖慢速度。

(图片来源网络,侵删)

技术团队按前端、后端、算法划分好,还是按业务域划分好?

早期按技术栈分工效率高;DAU过千万后,按业务域组建全栈小队,减少跨团队沟通。

如何避免“部门墙”?

把跨部门OKR写进绩效,例如产品部与法务部共担“合规上线率”,再配套定期“互评会”。

一张可落地的模板示例

CEO

├── 前台事业群(P&L)

│ ├── 短视频事业部

│ ├── 直播事业部

│ └── 电商事业部

├── 中台能力中心(Cost Center)

│ ├── 数据中台

│ ├── 技术中台

│ └── 设计中台

└── 后台职能

├── HRBP

├── 财务BP

└── 法务合规

把“事业部”换成“项目组”,即可适配百人以内团队;把“中台”再拆成“AI平台部”“云平台部”,就能支撑万人规模。

评论列表