国外互联网医疗平台怎么盈利?

在欧美,互联网医疗早已不是“烧钱”概念,而是成熟且多元的商业模式。以下拆解五大盈利路径,并穿插真实案例,让你快速看懂“钱”从哪来。

(图片来源网络,侵删)

1. 订阅制:稳定现金流的核心

典型代表:Teladoc、K Health

- 个人月费:19.99–49美元,可无限次视频问诊。

- 企业团单:与雇主或保险公司打包,按人头年费结算,折扣高达30%。

2. 按次付费:轻问诊场景的首选

典型代表:Doctor on Demand

- 普通咨询:75美元/15分钟。

- 专科溢价:精神科、皮肤科可达200美元/次。

3. 处方分成:与连锁药房共赢

典型代表:Roman、Hims

- 平台开具电子处方,用户选择合作药房配送。

- 平台抽取药费8%–12%,药房获得稳定客源。

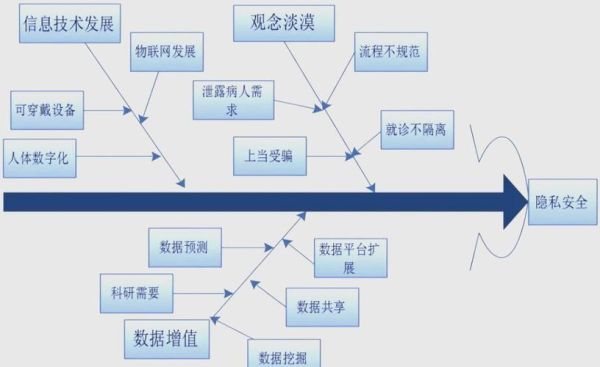

4. 数据变现:匿名化后的二次价值

典型代表:23andMe

- 基因数据经脱敏后售给制药企业,用于新药研发。

- 单次数据包售价可达百万美元级。

5. 广告与品牌合作:精准触达高净值人群

典型代表:WebMD

(图片来源网络,侵删)

- 药企投放疾病科普页,按CPM(千次曝光)计费。

- 高端医疗器械公司赞助直播手术教学,单场次收入超10万美元。

患者隐私如何保护?

盈利与隐私并非零和博弈。欧美通过立法、技术与流程三重防线,把风险降到最低。

立法:GDPR与HIPAA的双保险

GDPR(欧盟通用数据保护条例)

- “被遗忘权”:患者可要求平台永久删除全部个人数据。

- 最高罚款:全球营收4%或2000万欧元,取高者。

HIPAA(美国健康保险流通与责任法案)

- 最小必要原则:平台只能收集诊疗必需数据。

- 违规罚金:单次最高150万美元,累犯不设上限。

技术:零信任架构与端到端加密

零信任架构(Zero Trust)

- 每次访问都需重新验证身份,即使内部员工也不例外。

- 微隔离技术:将数据库拆分成数百个“小房间”,单点攻破也无法拖库。

端到端加密(E2EE)

(图片来源网络,侵删)

- 视频问诊采用WebRTC+SRTP协议,密钥仅存于医患两端设备。

- 平台服务器仅中转加密流,无法解密内容。

流程:第三方审计与患者授权链

第三方SOC 2 Type II审计

- 每年一次,由德勤、PwC等机构出具报告,公开可查。

- 审计范围覆盖数据存储、传输、销毁全生命周期。

动态授权链(Dynamic Consent)

- 患者可在App内随时撤回对某药企的数据使用授权。

- 撤回后,平台需在72小时内完成数据隔离与日志更新。

常见疑问快问快答

Q:平台会不会偷偷把数据卖给保险公司?

A:在HIPAA框架下,保险公司若未获得患者书面授权,平台向其出售数据即属刑事犯罪。2022年,美国远程心理平台BetterHelp因违规分享数据,被FTC罚款780万美元并强制接受20年隐私审计。

Q:如果黑客攻击,患者如何第一时间知晓?

A:GDPR要求72小时内通报监管机构,并同步邮件或短信通知受影响用户。英国巴比伦健康(Babylon Health)2021年因系统漏洞泄露视频录像,在24小时内完成全量通知,最终未被罚款。

Q:免费模式的平台靠什么盈利?

A:以英国NHS合作的Push Doctor为例,基础问诊免费,但通过以下方式变现:

- 处方配送:与Lloyds Pharmacy分成。

- 保险导流:推荐Bupa高端套餐,每单佣金60英镑。

- 企业EAP:向雇主按员工数收取年费。

给中国出海企业的三点启示

- 先拿合规牌照再谈增长:美国需通过州级医疗执照+DEA认证,欧盟需取得GDPR代表人资质。

- 用“订阅+药房分成”组合降低获客成本:欧洲用户ARPU值高,但广告敏感,订阅制复购率可达65%。

- 隐私即品牌:在官网首页公示SOC 2报告摘要,转化率可提升18%(数据来源:TrustArc 2023调研)。

评论列表