互联网文化产业到底指什么?

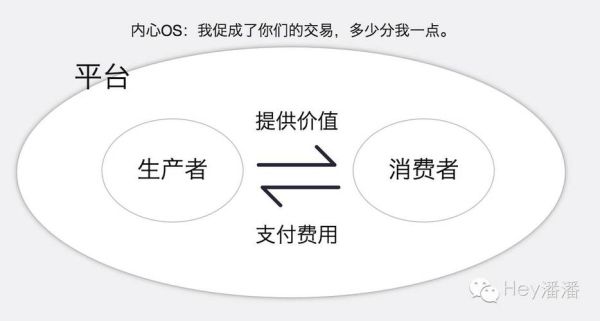

互联网文化产业,简单说就是把文化内容通过数字技术、网络渠道进行生产、分发、消费的一整套商业生态。它既包括影视、音乐、动漫、游戏,也涵盖知识付费、数字藏品、虚拟偶像、直播电商等新兴形态。核心关键词:数字化、平台化、互动化。

(图片来源网络,侵删)

主流模式一:内容付费订阅

典型代表:Netflix、爱奇艺、喜马拉雅、知乎盐选

- 盈利逻辑:用户按月/年付费,平台用独家内容锁定留存。

- 关键指标:付费率、续费率、内容成本占收入比。

- 自问自答:为什么Netflix能涨价用户还不跑?——因为它持续砸钱做自制剧,形成“内容护城河”。

主流模式二:广告+免费内容

典型代表:抖音、B站、微信公众号

- 流量池:免费内容吸引大规模日活。

- 广告形态:信息流、贴片、植入、品牌专区。

- 盈利公式:DAU×人均使用时长×广告加载率×CPM。

自问自答:广告会不会伤害体验?——平台用算法精准匹配,把“打扰”变“种草”,反而提升转化率。

主流模式三:虚拟商品与打赏经济

典型代表:腾讯游戏、斗鱼直播、QQ音乐数字专辑

- 核心卖点:情感价值+身份象征。

- 付费场景:皮肤、礼物、道具、弹幕特权。

- 数据亮点:2023年王者荣耀一款皮肤单日流水破2亿。

自问自答:为什么有人愿意花几千买虚拟皮肤?——社交货币+炫耀需求,比现实奢侈品更“即时满足”。

(图片来源网络,侵删)

主流模式四:IP衍生与跨界联名

典型代表:故宫淘宝、泡泡玛特、原神×肯德基

- 路径:内容IP→授权→实体周边→线下体验。

- 盈利点:授权费、销售分成、快闪店门票。

- 案例:故宫口红上线10分钟售罄,GMV破千万。

自问自答:小IP如何撬动大生意?——用“限量+盲盒”制造稀缺,再用社交媒体裂变。

主流模式五:知识付费与在线教育

典型代表:得到、樊登读书、小鹅通

- 产品形态:专栏、训练营、会员社群。

- 定价策略:199元年费、999元高阶课、1V1咨询按小时计费。

- 复购秘诀:课程更新+社群陪伴+证书激励。

自问自答:知识付费是不是割韭菜?——头部讲师确实能交付体系化内容,长尾市场才鱼龙混杂。

如何从零搭建一个可持续盈利的互联网文化项目?

第一步:锁定细分人群

与其做“大而全”,不如切“小而美”。例如:二次元汉服爱好者、30岁职场英语提升人群。

(图片来源网络,侵删)

第二步:设计最小闭环

- 内容:10节精品音频+1个微信群答疑。

- 定价:49元体验价,验证付费意愿。

- 渠道:小红书KOC种草+私域社群裂变。

第三步:数据驱动迭代

关注三率:完课率>50%说明内容过硬;转介绍率>20%说明口碑成立;复购率>30%即可拓展高阶产品。

未来三年的三大趋势

- AIGC降本增效:AI写剧本、AI生成分镜,内容生产成本降低60%。

- 虚实融合体验:线下剧本杀+线上元宇宙同步进行,门票收入翻倍。

- 私域资产化:把粉丝社群变成可交易的“数字股权”,提前锁定未来收益。

常见坑位提醒

- 版权雷区:搬运剪辑影视片段极易被投诉下架。

- 烧钱陷阱:盲目买量导致CAC>LTV,现金流断裂。

- 政策风险:游戏版号、直播打赏限额随时可能收紧。

给创业者的三点硬核建议

1. 先验证10%核心用户,再扩张90%泛用户。

2. 把内容当金融产品做:投入产出比、回报周期、风险对冲一个都不能少。

3. 永远留20%资源做“黑天鹅”预案,比如突然下架、主播翻车。

评论列表