估值前必须厘清:互联网金融到底在卖什么?

很多投资人一上来就问“PE多少倍”,却忘了先回答一个更底层的问题:这家平台究竟靠什么赚钱?

• 如果主要收入来自撮合贷款的息差,那它本质是“带科技的银行”;

• 如果收入大头是代销理财、保险的佣金,那它更像“线上券商”;

• 如果收入来自数据风控输出,则属于“企业级SaaS”。

只有把商业模式拆到颗粒度足够细,才能选到对的估值锚。

五大核心指标:比净利润更关键的数字

1. 在贷余额/资产管理规模(AUM)

这是衡量平台“资产池”大小的直接标尺。传统银行用“贷款余额”,财富管理平台用“AUM”。增速比绝对值更重要,连续四个季度环比增速>30%的平台,估值溢价往往高出同行50%以上。

2. 获客成本(CAC)与生命周期价值(LTV)

自问:一个注册用户贡献的手续费、息差、订阅费,能否在18个月内覆盖获客与运营成本?

• 若LTV/CAC≥3,市场愿意给10倍以上PS;

• 若<2,即使盈利也会被压到5倍以下。

3. 风险调整后收益率(RAROC)

把预期坏账从息差中提前扣减,得到“真实净息差”。高于银行信用卡中心2个百分点,才证明风控模型真正跑通。

4. 资金结构:机构资金占比

机构资金成本通常比P2P个人资金低200~400bps。当机构资金占比>70%,估值可直接对标区域性银行;若仍依赖个人出借人,估值要打七折。

5. 数据资产变现率

用“数据服务收入/平台总营收”衡量。每提升1个百分点,估值可抬升0.5倍PS,因为这意味着第二增长曲线已经打开。

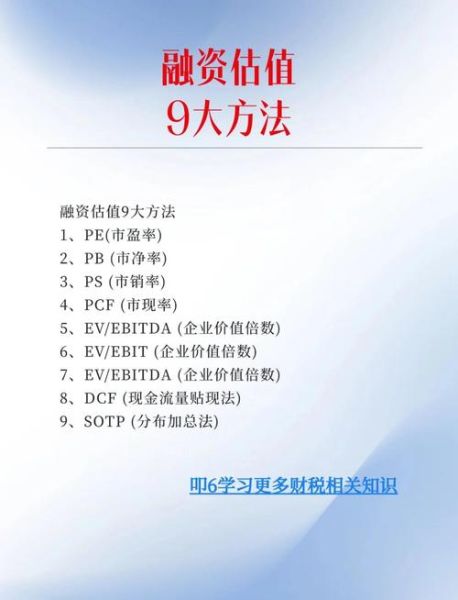

三大估值模型:哪个更靠谱?

现金流折现(DCF):适合盈利稳定的助贷龙头

步骤:

1) 预测未来五年自由现金流;

2) 用WACC折现,WACC=无风险利率+β×市场风险溢价+国别风险溢价;

3) 终值用戈登增长模型,g取名义GDP增速-2%。

注意:β要取“金融科技”行业值(通常1.3~1.6),而不是传统银行0.8。

市销率(PS):高增长但尚未盈利的财富管理平台

行业惯例:

• 年复合增速>50%,给12~15倍PS;

• 30%~50%,给8~10倍;

• <30%,给5~6倍。

同时用PEG二次验证:PS/(收入增速×100)≤1.2才算安全垫。

监管折价法:政策敏感型业务

自问:若明天监管要求资本金充足率提升到12%,需要额外补充多少资金?

把“一次性股权融资摊薄”折算成估值折扣,通常折价区间10%~25%。此法适用于网络小贷、互联网消费金融。

容易被忽视的三类风险溢价

牌照溢价还是折价?

一张全国性消费金融牌照在二级市场可溢价30亿元,但若业务高度集中在现金贷,牌照价值会被“高坏账”预期抵消,甚至变成折价。

关联交易折扣

若平台30%以上收入来自同一控制下的关联场景,估值需再打8~10折,因为独立性存疑。

技术迭代风险

大模型、AIGC可能让现有风控逻辑在两年内失效。技术储备不足的标的,需在估值中额外计提15%的“技术淘汰准备金”。

实战案例拆解:某头部助贷平台估值全过程

背景:在贷余额2000亿元,机构资金占比85%,近三年净利润复合增速45%。

- 选模型:盈利稳定,首选DCF。

- 算自由现金流:未来五年平均净息差2.8%,坏账率1.9%,税后净利率12%,得出五年FCF合计280亿元。

- WACC:无风险利率2.8%+β1.4×6%+国别风险溢价1%=12.2%。

- 终值:g=4%,TV=280×(1+4%)/(12.2%-4%)=3550亿元。

- 加回净现金200亿元,股权价值=3550+200=3750亿元。

- 监管折价:若需补充资本金100亿元,折价后估值=3750-100=3650亿元。

- 对应市值区间:3600~3700亿元,与当时二级市场市值3500亿元基本吻合。

投资人常踩的四个坑

1. 把GMV当收入:GMV里包含大量重复借贷,不能直接乘Take Rate。

2. 忽视递延收入:理财平台未确认的申购费,其实已构成负债。

3. 用PE估值早期平台:净利润受拨备影响极大,PE会失真。

4. 忽略流动性折扣:未上市股权缺乏退出通道,估值需再折让20%~30%。

未来三年估值新变量

• 数字人民币:若平台成为官方运营机构,估值可直接对标第三方支付龙头。

• 跨境支付牌照:RCEP区域业务放量,PS可抬升至15倍。

• ESG评分:绿色信贷占比每提升10%,海外长线资金愿意给出3%的估值溢价。

评论列表