一、2024年煤炭政策为何密集出台?

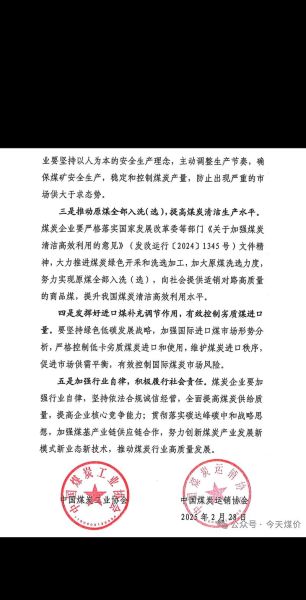

进入2024年,国家发改委、能源局、生态环境部等多部委在不到三个月内连续发布《煤炭产能调控实施方案(试行)》、《煤矿智能化建设指南(2024版)》等七份文件,核心目标只有一个:在保障能源安全的前提下,推动煤炭产业绿色低碳转型。密集出台的背后,是对“双碳”目标倒计时的紧迫感,也是对2023年局部地区“拉闸限电”教训的系统性回应。

二、煤炭产能调控新规到底“控”什么?

1. 总量控制:不再简单“一刀切”

新规首次提出“弹性产能区间”概念,将全国煤炭年产能划分为安全区间(42~45亿吨)、调控区间(45~48亿吨)、压减区间(>48亿吨)三档。当动力煤期货价格连续两周低于570元/吨或高于770元/吨时,触发区间自动切换机制。

2. 结构控制:优先释放绿色产能

- **绿色产能认定标准**:单矿原煤生产综合能耗≤280克标准煤/吨、矿井水循环利用率≥85%、矸石综合利用率≥90%;

- **快速核增通道**:对符合绿色标准的煤矿,产能核增审批时限从60个工作日压缩至20个工作日。

3. 区域控制:建立“产能置换银行”

晋陕蒙新四省区试点“产能置换指标交易”,允许关闭退出煤矿将产能指标存入省级“银行”,按每吨150~200元价格向新建智能化煤矿转让,既解决历史包袱,又避免“未批先建”。

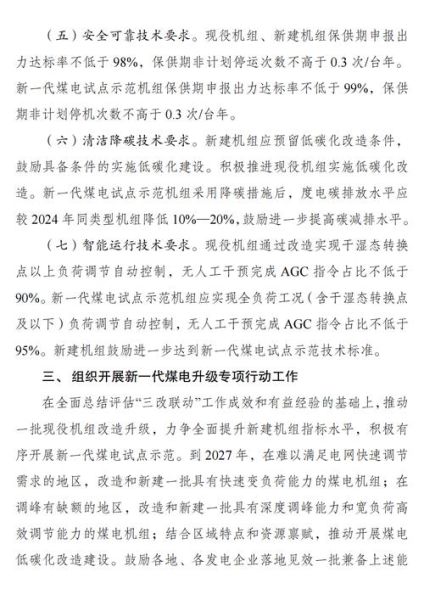

三、煤矿企业如何应对智能化建设新规?

Q:智能化建设是否意味着全部更换设备?

A:不必。新规明确“分级改造”路径:

- 对2020年后投产的新矿,要求2026年底前建成智能化中级示范矿(采煤面人数≤5人/班);

- 对2010年前投产的老矿,允许采用“子系统智能化”模式,如仅对主运输系统、通风系统实施远程集控,投资强度可下降40%。

Q:资金从哪里来?

财政部设立煤炭清洁高效利用专项再贷款,利率比LPR低150个基点,重点支持:

- 智能化装备融资租赁(单矿最高贴息5000万元/年);

- CCUS(二氧化碳捕集利用与封存)示范项目(按捕集量给予每吨30元补贴)。

四、煤炭运输环节的新规变化

2024年7月起,环渤海港口全面执行“煤炭绿色运输认证”,未获得认证的汽运煤将被限制进港。认证核心指标:

- 国六及以上排放标准货车占比≥80%;

- 煤炭苫盖率100%,颗粒物在线监测数据接入省级平台。

对铁路运输,新规首次提出“点对点直达优先”原则,对签订三年以上中长期合同的电煤,铁路运力配置比例不低于80%,减少中途编组造成的扬尘损耗。

五、用煤企业需要关注的三个细节

1. 长协煤签约门槛提高

发电企业2024年度长协煤签约量不得低于实际需求量的85%,且须在全国煤炭交易中心线上签订,未履约部分将按价差3倍计入企业信用档案。

2. 碳排放核算方法更新

生态环境部发布《企业温室气体排放核算与报告指南 煤炭使用》,将原采用的“排放因子法”调整为“实测值法”,要求年耗煤量≥10万吨的工业企业必须安装碳排放在线监测系统,数据直传国家平台。

3. 差别化电价政策落地

对能效低于基准水平的煤电机组,2025年起上网电价每千瓦时降低0.01元;对掺烧生物质比例≥10%的机组,电价每千瓦时提高0.015元,倒逼企业技术改造。

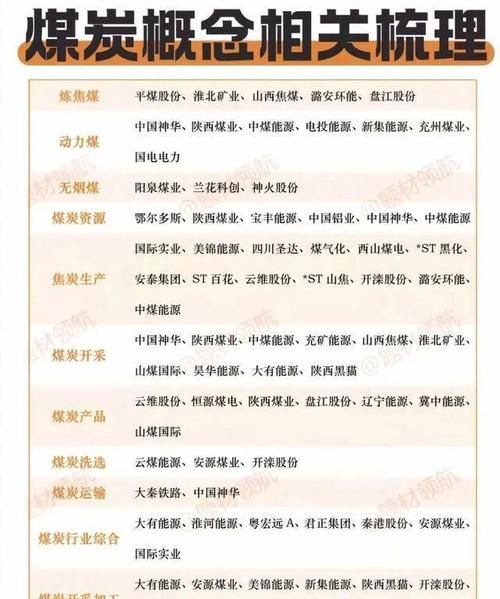

六、投资者如何把握政策红利?

从资本市场角度看,三条主线值得跟踪:

- **智能化装备龙头**:新规要求2025年大型煤矿智能化覆盖率≥50%,对应掘锚一体机、智能巡检机器人等设备年复合增速有望超30%;

- **CCUS技术服务商**:新疆准东、陕西榆林两大CCUS集群已获专项再贷款额度,关注具备低浓度CO₂捕集技术的企业;

- **产能置换指标中介**:山西、内蒙古已出现市场化交易平台,2024年指标交易规模预计突破2000万吨,毛利率可达25%~30%。

七、政策执行中的潜在风险点

尽管政策设计精细,但基层执行仍可能出现偏差:

- “运动式”减碳:部分地方政府可能为完成能耗指标,对合规煤矿实施超范围限产,需关注国家发改委每月发布的煤炭产能利用率预警指数;

- 数据造假:智能化建设验收环节存在“刷系统”现象,国家矿山安监局已建立“飞行检查”机制,随机抽查比例不低于20%;

- 运力错配:铁路直达优先可能加剧区域间运力紧张,建议用煤企业提前锁定“准班轮”运煤专列。

评论列表