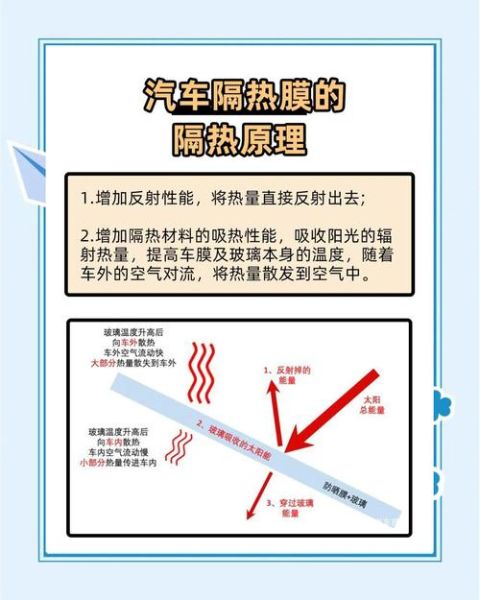

隔热膜有用吗?在玻璃上贴一层优质隔热膜,夏季可降低车内或室内温度5~8℃,空调负荷减少20%以上,紫外线阻隔率最高可达99%,因此答案是肯定的。

为什么图表说“隔热率≠隔热量”?

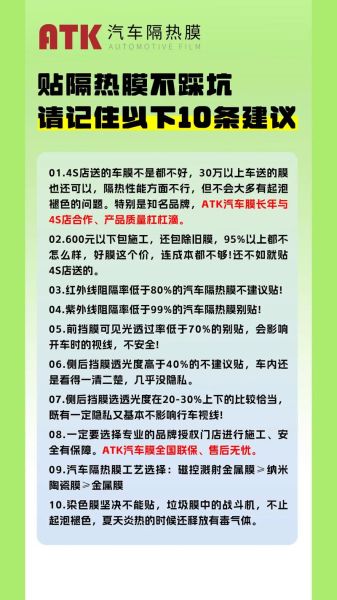

很多品牌把“红外阻隔率90%”印在海报上,但实测发现体感温度下降并不夸张。原因在于“红外波段”只占太阳辐射能量的53%,剩余47%的可见光与紫外同样带来热量。图表中把不同波段的能量占比用堆叠柱形呈现,一眼就能看出:

- 红外:53%

- 可见光:44%

- 紫外:3%

如果只追求红外阻隔,而忽视可见光透过率,就会出现“数据漂亮、体感一般”的尴尬。

隔热膜怎么选?三步看懂参数表

1. 看总太阳能阻隔率(TSER)

TSER是把红外、可见光、紫外全部折算后的综合指标。家用侧窗选TSER≥50%即可,前挡建议≥40%,否则夜间眩光明显。

2. 看可见光透过率(VLT)

法规要求前挡VLT≥70%,侧后挡可放宽到15%~35%。图表中VLT与TSER呈反比曲线,挑膜时先定VLT再平衡TSER。

3. 看紫外线阻隔率(UVR)

虽然紫外能量占比低,却是内饰老化元凶。优质膜UVR≥99%,低端染色膜仅80%左右,图表里用折线对比一年后的褪色差异,差距肉眼可见。

金属膜、陶瓷膜、纳米碳膜谁更稳?

把三种材质放在同一张雷达图里,五个维度打分:

- 信号屏蔽:金属膜>陶瓷膜≈纳米碳膜

- 隔热持久:陶瓷膜>纳米碳膜>金属膜(金属易氧化)

- 价格:陶瓷膜最贵,纳米碳膜次之,金属膜最低

- 反光率:金属膜高,陶瓷膜低,纳米碳膜极低

- 施工难度:陶瓷膜最厚,烤膜时间多20%

结论:城市通勤、ETC常开选纳米碳膜;高速多、追求极致隔热选陶瓷膜;预算有限、短期过渡用金属膜。

贴膜后为什么还会感觉热?

自问:膜已经阻隔了大部分辐射热,为什么方向盘还是烫?

自答:辐射热只占热传递的三种方式之一,传导和对流仍在继续。玻璃吸热后变成二次热源,向车内散发热量。图表用热成像仪记录贴膜前后玻璃表面温度:未贴膜75℃,贴膜后降至55℃,但仍有大量热量通过边框金属传导进来。

因此,贴完膜后搭配窗帘或遮阳挡,才能最大限度降低车内温度。

电商爆款低价膜可信吗?

把某平台销量前十的低价膜参数做成柱状图,与品牌旗舰膜对比:

- TSER:爆款膜平均38%,品牌膜平均52%

- UVR:爆款膜平均85%,品牌膜99%

- 质保年限:爆款膜1年或无质保,品牌膜5~10年

低价膜往往用“红外阻隔率”偷换“总太阳能阻隔率”概念,消费者到手才发现隔热效果一般,且褪色、起泡频发。

前挡与侧后挡可以混用型号吗?

不建议。图表把同品牌不同型号的VLT与TSER画成散点图,发现:

- 前挡膜集中在VLT 70%~75%,TSER 40%~45%

- 侧后挡膜集中在VLT 15%~35%,TSER 50%~65%

混用会导致前挡过暗或侧后挡过亮,既违法又影响视线。

贴膜后多久能升降车窗?

自问:刚贴完膜,师傅说三天不能开窗,真的需要这么久?

自答:图表记录不同天气下胶层固化时间:

- 夏季晴天:24小时即可

- 春秋多云:48小时

- 冬季阴雨:72小时以上

提前升降窗会导致膜边翘起,返工率增加30%,因此保守建议72小时。

如何验证隔热膜真伪?

三步法:

- 索要电子质保卡,官网可查编号

- 用紫外灯照射百元大钞水印,贴膜后水印荧光消失

- 用红外测温枪对比贴膜玻璃与未贴膜玻璃表面温差,≥8℃为合格

现场测试比看证书更直观,避免“套牌膜”陷阱。

隔热膜寿命有多长?

把不同价位膜的年度性能衰减做成折线:

- 500元以内染色膜:2年后TSER下降30%

- 1000~2000元纳米碳膜:5年下降10%

- 3000元以上陶瓷膜:10年下降5%

优质膜虽然一次性投入高,但折算到每年成本反而更低。

评论列表