医用敷料行业到底有多大潜力?

过去五年,中国医用敷料市场年复合增长率保持在12%以上,2023年规模已突破450亿元。**驱动因素主要有三**:人口老龄化带来慢性伤口患者激增;医美、微整形术后护理需求爆发;医保集采推动高端敷料下沉。对比欧美人均年消耗量,中国仍有3-4倍提升空间。

医用敷料有哪些主流分类?

按材质划分

- **棉纱类**:传统纱布、无纺布,价格低但易粘连创面。

- **合成高分子**:聚氨酯薄膜、泡沫敷料,透气防水,适合渗出液多的伤口。

- **生物活性**:胶原、壳聚糖、透明质酸敷料,可主动促进肉芽生长。

- **含银抗菌**:银离子缓释技术,针对感染风险高的烧伤、压疮。

按功能场景划分

- **急性伤口**:手术切口贴、止血纱布,强调无菌与即时封闭。

- **慢性伤口**:糖尿病足溃疡贴、负压引流套装,需长期管理渗出与感染。

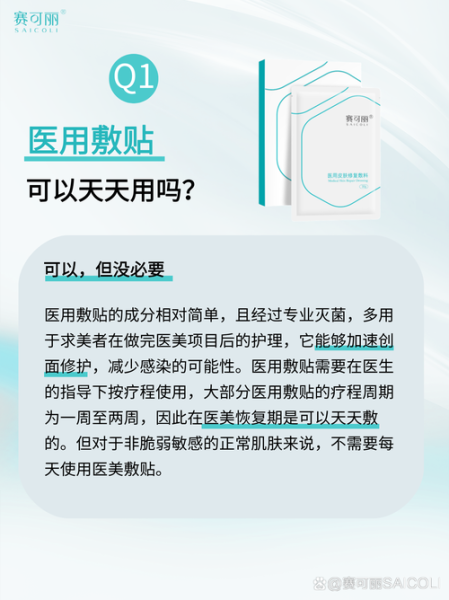

- **医美修复**:激光术后修复贴、微针术后凝胶,侧重减少色沉与疤痕。

为什么高端敷料毛利率能超70%?

原材料壁垒是关键。**羧甲基纤维素钠(CMC)**进口价高达每公斤800元,国内仅两家企业能量产;**三维立体编织技术**专利被国外巨头垄断,国内企业需支付5%-8%销售额作为专利费。此外,三类医疗器械注册周期长达3-5年,变相抬高准入门槛。

集采降价后企业如何突围?

2022年福建联盟集采将泡沫敷料单价压降62%,但**头部企业通过三条路径保持盈利**:

1. 产品线升级:推出含银、含硅酮的复合功能敷料,溢价空间提升40%。

2. 渠道下沉:县域医院创面修复科建设带来新增量,2023年基层市场增速达28%。

3. 出海策略:东南亚市场敷料价格敏感度低,中国产胶原贴出口价仅为欧美同类产品的60%。

投资者最关心的三个问题

Q1:国产替代进程到哪一步了?

在**传统棉纱领域**国产化率已达90%,但**高端水胶体、藻酸盐敷料**仍依赖进口,进口品牌占据70%市场份额。突破点在于**静电纺丝纳米纤维技术**,目前已有3家国内企业完成临床验证,预计2025年可获批上市。

Q2:医美敷料赛道会不会很快内卷?

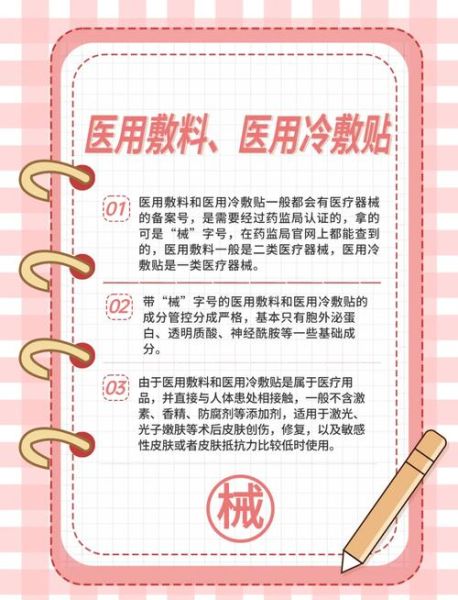

短期内不会。**械字号面膜**监管趋严,2023年已有42个产品因夸大宣传被注销批文,行业门槛提高。真正具备**重组胶原蛋白**原料产能的企业不足10家,技术红利至少还能吃3年。

Q3:如何判断一家敷料企业的研发实力?

看三个指标:

- **研发团队占比**:高于15%的企业往往具备原创技术;

- **临床合作医院等级**:与三甲医院创面修复科共建实验室的,转化效率提升3倍;

- **专利类型**:发明专利多于实用新型专利的,技术壁垒更深。

未来五年颠覆性技术在哪里?

**智能响应型敷料**正在实验室阶段:pH敏感水凝胶遇到感染环境自动释放抗生素;**石墨烯温控贴片**通过微电流加速伤口愈合速度提升50%。尽管尚未商业化,但已有风投机构以20倍PS估值押注相关初创企业。

给从业者的实战建议

如果是经销商,优先选择**有医保编码的硅酮疤痕贴**,2023年该产品在公立医院采购量同比增长135%;如果是创业者,避开红海市场,**宠物术后敷料**是个空白细分领域,毛利率比人用产品高20个百分点且无需临床实验。

评论列表