会展业常被称作“城市经济的晴雨表”。面对疫情后复苏、双碳战略、数字化浪潮叠加的新周期,主办方、场馆方、服务商最焦虑的无非两件事:宏观环境到底怎么变?政策红利究竟怎么抓?下文用自问自答的方式,拆解PEST四个维度,给出可落地的行动清单。

政策维度:政府到底在鼓励什么?

问:国家层面有哪些最新文件直接点名会展?

答:商务部等六部门《关于创新会展服务模式 培育新型消费促进构建新发展格局的意见》提出“线上+线下”双轮驱动;文旅部《“十四五”文化发展规划》明确支持“数字会展、绿色会展”。

- 资金补贴:多数省市按展位面积或境外参展商数量给予每平方米30-150元补贴;

- 税收优惠:技术先进型服务企业认定后,企业所得税可降至15%;

- 通关便利:ATA单证册范围扩大,展品“秒通关”试点口岸增至18个。

经济维度:复苏曲线背后的机会窗口

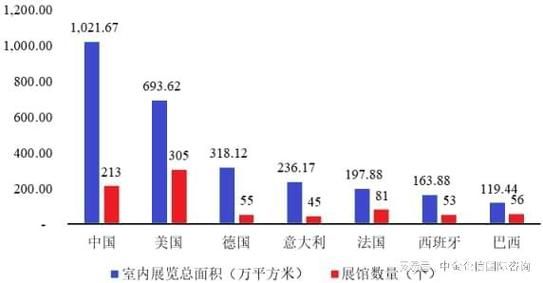

问:全球展览业协会(UFI)最新预测对国内有何启示?

答:UFI预计2024年全球展览面积恢复至2019年水平,其中中国贡献增量占38%。这意味着:

- 国际品牌更倾向把亚太首展放在中国,主办方应提前锁定稀缺档期;

- 地方财政“会展消费券”密集发放,二三线城市展馆入住率有望反超一线。

微观信号捕捉技巧

用海关数据交叉验证:若某类展品进口额连续两季度环比增长20%以上,即可预判对应主题展将迎来“报复性”参展需求。

社会维度:观众结构正在怎样迁移?

问:Z世代参会比例飙升,主办方该如何应对?

答:中国会展经济研究会调研显示,18-30岁观众占比从2019年的19%升至2023年的41%。他们呈现三大特征:

- 碎片化时间:平均单次停留不超过2.8小时,需设计“30分钟速览动线”;

- 内容社交化:拍照打卡点、UGC话题挑战赛成为引流利器;

- 价值认同优先:ESG主题展位停留时长是普通展位的1.7倍。

技术维度:数字化不是选择题而是生死题

问:中小主办方缺人缺钱,如何低成本切入数字化?

答:采用“三步走”轻量方案:

| 阶段 | 工具 | 预算 | 关键指标 |

|---|---|---|---|

| 1.线上展示 | 小程序+720°全景 | 3-5万 | UV、停留时长 |

| 2.数据沉淀 | RFID胸卡+CRM | 10-15万 | 线索转化率 |

| 3.虚实融合 | 数字孪生场馆 | 50万起 | 复展率 |

风险维度:不可忽视的灰犀牛

问:除了疫情,还有哪些宏观风险被低估?

答:

- 碳关税:欧盟CBAM试运行后,高能耗展品运输成本增加12%-18%,绿色物流供应商名单需提前锁定;

- 数据出境:《个人信息出境标准合同办法》生效后,海外展商名单传输需完成安全评估,否则最高可罚千万;

- 地缘政治:敏感技术类展会可能遭遇签证收紧,建议设置“双循环”展区,国内国际分区管理。

行动清单:90天落地路线图

第1-30天:

- 组建“政策雷达小组”,每周扫描商务部、税务总局、海关公告;

- 用Python爬虫抓取近三年同类展会补贴公示,建立补贴额度数据库。

第31-60天:

- 与本地大数据局对接,争取政府购买“数字展会”服务试点;

- 引入碳足迹计算SaaS,为展商生成绿色参展报告,提升招商卖点。

第61-90天:

- 在展会现场设置“政策加油站”,邀请海关、税务工作人员驻点答疑;

- 发布《绿色会展指南》白皮书,抢占行业话语权,反哺下一届招商。

会展业从来不是孤立的“孤岛”,而是政策、经济、社会、技术四维交汇的“十字路口”。谁能率先把宏观变量翻译成微观动作,谁就能在下一轮排位赛中提前撞线。

评论列表