教育行业正在经历一场“冰火两重天”的洗牌:一边是资本降温、政策收紧,一边是家长需求升级、技术红利爆发。对于中小机构而言,“活下去”与“招到生”成了同一枚硬币的两面。以下内容用自问自答的方式拆解市场脉络,并给出可落地的招生策略。

(图片来源网络,侵删)

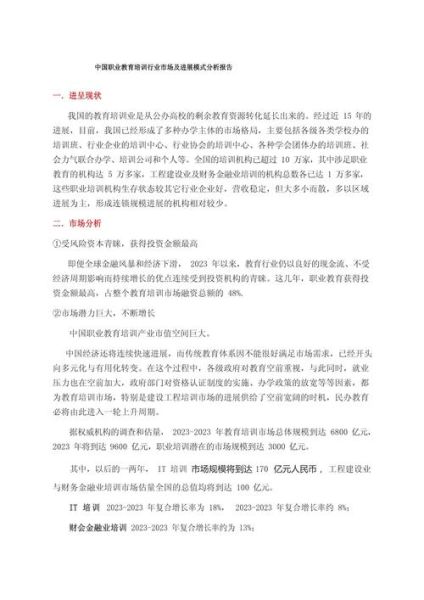

市场到底发生了什么?

政策:从“鼓励”到“规范”的急转弯

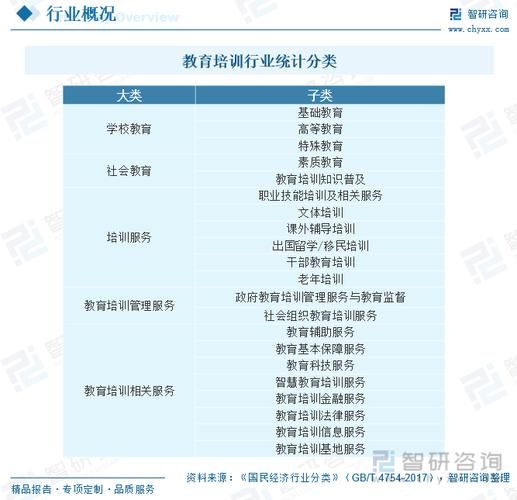

- 双减之后,K12学科培训从万亿级赛道直接缩水,素质教育、职业教育、成人教育成为新“三座大山”。

- 各地对办学许可证、资金监管、广告投放下发细则,“合规成本”首次高于“获客成本”。

需求:家长的钱包更理性,但教育焦虑没减少

- 调研显示,68%的家长仍愿为素质教育课程付费,但决策周期从平均7天拉长到21天。

- 成人教育领域,“技能+证书”组合课程复购率高出单一课程3.2倍。

为什么传统招生打法失灵了?

流量红利见顶:公域获客成本三年翻4倍

以信息流投放为例,2020年一个K12线索成本约45元,2023年已突破180元。“烧钱换量”模型在中小机构面前彻底破产。

信任链条断裂:家长更相信“同温层”推荐

调研显示,73%的家长首次接触机构来自朋友或社群转发,而非广告。传统电销的接通率已跌至8%以下。

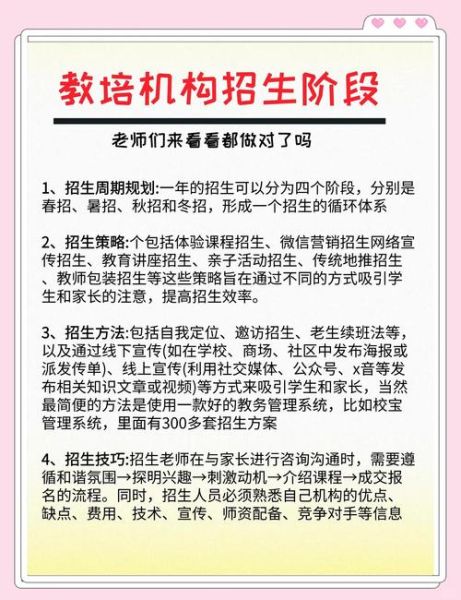

教育培训机构如何招生?五个实战模型

模型一:私域“养鱼”——把朋友圈变成招生主战场

- 人设定位:老师号+家长号+机构号三位一体,每条内容只解决一个具体问题,如“三年级作文如何拿满分”。

- 内容节奏:周一干货、周三案例、周五互动抽奖,周日做直播答疑,30天为一个转化周期。

- 数据监测:单条朋友圈互动率>8%时,立刻私信高意向用户,赠送“1元体验课”名额。

模型二:短视频“钩子”——用30秒视频筛选精准用户

- 脚本公式:痛点提问+10秒解决方案+行动指令(如评论区回复“试听”领取资料)。

- 平台选择:抖音做泛流量,视频号做老带新,小红书做高客单。

- 投产比:某美术机构通过“孩子握笔姿势纠正”系列视频,单月获客成本降至42元/人。

模型三:社群“裂变”——把家长变成销售

- 诱饵设计:不是送课,而是送“稀缺资源”,如“海淀区五年级期末真题合集”。

- 裂变路径:用户转发海报到3个家长群并截图,客服手动审核后拉入“资料群”,群内第三天推拼团课。

- 风控要点:每个群满200人立即开启全员禁言,避免广告党。

模型四:线下“快闪”——用低成本活动击穿社区流量

- 场地选择:商场中庭太贵,社区物业大厅、书店角落、麦当劳二楼都是“隐形洼地”。

- 活动设计:编程机构用“10分钟做一个小游戏”吸引孩子,家长等待时由课程顾问做1对1测评。

- 转化关键:现场不成交,但赠送“家庭编程挑战赛”邀请函,后续到店率可达46%。

模型五:B端“异业”——把别人的客户变成自己的学员

- 合作对象:儿童摄影店、眼科医院、文具店,客单价越接近越易成功。

- 分成模式:不是单纯返佣,而是联合推出“成长套餐”,如“视力检查+写字课”打包价。

- 案例:某口才机构与高端童装店合作,单月新增学员120人,获客成本仅28元。

如何评估招生效果?三个核心指标

指标一:CAC(获客成本)≤ LTV(生命周期价值)×30%

计算示例:若美术课单价3000元,续费率60%,则LTV=3000+3000×0.6=4800元,CAC需控制在1440元以内。

指标二:首课到课率≥75%

低于此数值说明流量不精准或预约流程过长,需优化海报话术、减少表单字段。

指标三:转介绍率≥20%

方法:结课当天发放“家长奖学金”,推荐1人返现100元,推荐3人返现500元,阶梯奖励比固定佣金更有效。

(图片来源网络,侵删)

2024年招生新变量

变量一:AI客服接管80%咨询

通过训练话术库,AI可在3秒内响应家长关于“课程难度”“师资背景”的提问,人工客服只需处理价格异议。

变量二:区域化IP崛起

“成都小升初”“上海三公备考”等细分账号开始收割本地流量,机构可绑定区域KOL做联名直播。

变量三:政策窗口期

2024年6月前,各地非学科类办学许可证集中换发,提前合规的机构可获官方流量推荐。

教育行业没有永恒的流量洼地,只有不断进化的招生系统。把每一次政策震荡、技术升级都当成“弯道超车”的机会,先跑通一个模型,再复制放大,才是中小机构穿越周期的唯一路径。

(图片来源网络,侵删)

评论列表