中国物流行业现状到底如何?

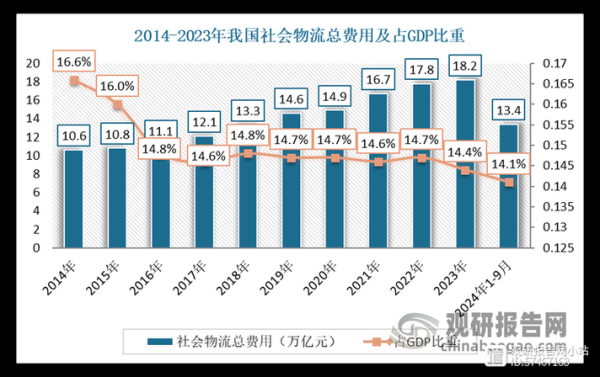

从2023年国家邮政局公布的最新数据来看,**全年快递业务量突破1320亿件,同比增长19.4%**,社会物流总额达到347.6万亿元,连续七年稳居世界第一。这一组数字背后,是电商渗透率持续攀升、制造业供应链深度外包、以及即时零售爆发带来的叠加效应。

但高速增长并不等于高质量发展。当前行业仍面临“三高一低”的结构性矛盾:

- 高成本:公路运输平均空驶率仍达37%,仓储用地租金五年上涨42%

- 高能耗:物流行业碳排放占全国总量9%,柴油货车占比超78%

- 高分散:TOP10快递企业市占率虽达84%,但零担快运TOP10仅占比5.2%

- 低附加值:基础运费占物流企业收入83%,增值服务占比不足7%

未来五年哪些技术将重塑物流?

1. 自动驾驶干线运输

在长三角测试路段,**L4级重卡已实现800公里无接管运营**,单公里成本降至1.9元,较传统车队下降34%。但法规层面仍卡在《道路交通安全法》修订进度上,预计2026年才会开放高速公路商业化试点。

2. 数字孪生仓储

京东物流亚洲一号智能园区通过1:1虚拟映射,将拣货路径优化效率提升28%,异常事件响应时间从30分钟压缩到90秒。其技术栈包含实时UWB定位、强化学习算法、边缘计算节点三层架构。

3. 氢能重卡商业化

2024年佛山投运的49吨氢能牵引车,在补贴后全生命周期成本已接近柴油车(0.48元/吨公里 vs 0.51元)。但加氢站密度仍是最大瓶颈,全国仅建成350座,而实现干线网络覆盖需要至少2000座。

区域物流格局将如何演变?

国家发改委最新批复的“6轴7廊8通道”国家物流枢纽规划,正在重构三大增长极:

- 成渝陆海新通道:2023年北部湾港集装箱吞吐量突破800万标箱,重庆至钦州铁路班列时效缩短至38小时,带动笔记本电脑出口物流成本下降19%

- 郑州空港型枢纽:依托富士康产能,航空货邮吞吐量已达70万吨,冷链药品进口通关时间压缩至6小时,形成生物医药温控物流集群

- 义乌-宁波双枢纽联动:跨境电商包裹通过义乌铁路西站直达宁波舟山港,海铁联运占比从32%提升至58%,每标箱节省物流费用1200元

中小物流企业如何突围?

面对头部企业的资本和技术碾压,区域性玩家正在通过“专精特新”路径找到生存空间:

案例一:苏州某医药物流企业通过改造2万平米冷库,取得GSP认证后切入疫苗配送,毛利率达38%,远超普货运输的12%。

案例二:临沂某专线联盟整合17家零担企业共享分拨中心,通过统一IT系统实现货量合并,干线成本下降22%,货损率从0.8%降至0.3%。

关键成功要素可归纳为:

- 选择高壁垒细分赛道(如危化品、冷链、精密仪器)

- 建立区域性密度优势(单省线路覆盖率达90%以上)

- 开发行业专用设备(如医药级温控箱、汽车KD件专用架)

政策红利窗口期还有多久?

2024年《物流业降本增效专项行动方案》释放三大信号:

用地松绑:物流仓储用地出让年限从50年缩短至20年,允许“先租后让”弹性供地,预计降低企业初始投资40%

税收减免:网络货运平台增值税降至6%,个体司机代开运输发票门槛从月销售额10万提高到30万

数据开放:交通部将开放全国高速公路货车通行数据,ETC发票实现T+0实时开具,解决物流企业进项抵扣滞后问题

但窗口期可能仅持续到2027年,随着土地财政转型,后续政策将转向碳排放交易、数据资产入表等市场化工具。

评论列表