一、医院并购流程到底怎么走?

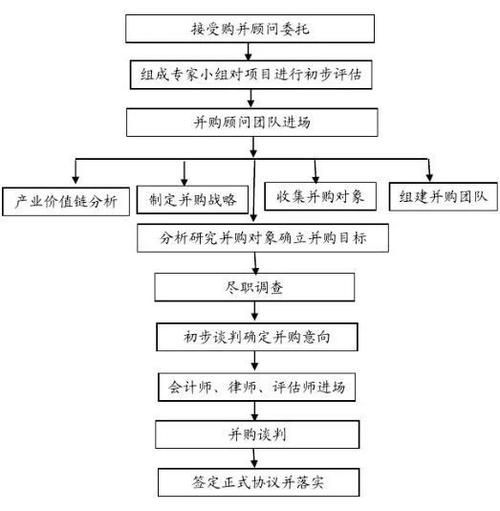

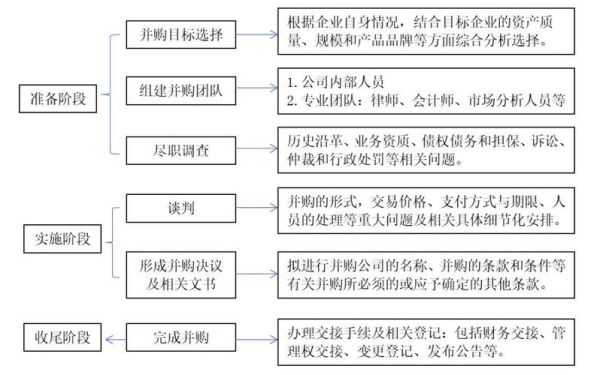

医院并购并非简单的股权买卖,它是一条涉及政策、财务、医疗、人力、品牌等多维度的长链。下面把完整路径拆成六个阶段,方便快速对照。

1. 政策可行性预研

先回答:公立医院能不能被并购?

能,但只能走“政府与社会资本合作”模式,且须同级卫健委、财政局、编办三方联合批复。民营医院则按《公司法》及《医疗机构管理条例》执行,流程相对简单。

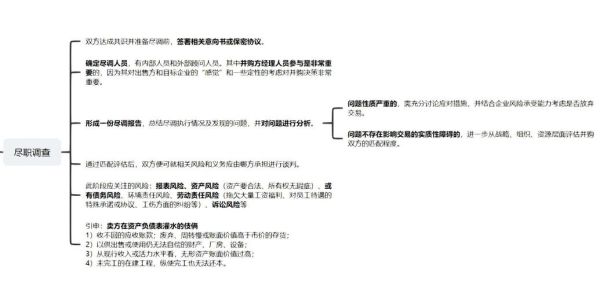

2. 标的筛选与尽调

核心指标:

• 近三年平均床位使用率≥75%

• 医保回款周期≤120天

• 核心科室医生离职率≤10%

若三项中任意一项不达标,立即列为高风险。

3. 估值与交易结构

医院估值常用“DCF+市场乘数”双模型:

• DCF:以未来五年自由现金流折现,折现率取10%—12%

• 市场乘数:参考近三年同级医院并购EV/EBITDA区间6—9倍

当两种模型差异超过20%,必须重新核实收入确认口径。

4. 监管审批

需跑完“四证”:

1. 卫健委设置批准书

2. 环评批复

3. 消防合格证明

4. 医保定点协议变更

任一环节卡壳,交割日自动顺延。

5. 资金交割与股权过户

采用“共管账户+分批付款”模式:

• 首期支付30%,用于偿还短期借款

• 二期支付50%,在医保定点协议变更完成后释放

• 尾款20%,与业绩对赌条款挂钩

6. 交割后百日管理

设立“并购指挥部”,成员包括:

• 财务总监(来自收购方)

• 医疗总监(来自被收购方)

• 人力总监(第三方猎头)

百日目标:收入不下滑、核心医生零流失、医保结算零拒付。

二、并购后整合的五大难点与破解方案

难点一:文化冲突——“公立思维”VS“资本效率”

自问:医生为什么抵触绩效改革?

自答:他们担心收入波动、学术时间被压缩。

破解:

• 保留原有科研经费池,金额不低于并购前年度预算

• 绩效权重向“疑难病例占比”“四级手术占比”倾斜,而非单纯看营收

• 设立“文化大使”,由院内德高望重的科主任担任,缓冲矛盾

难点二:信息系统孤岛

常见问题:

• HIS、LIS、PACS版本老旧,接口费用高达百万

• 医保结算规则差异导致拒付率上升3—5个百分点

破解:

采用“双轨并行”策略:前六个月保留旧系统,同时上线新系统影子库,通过接口实时对账,确保医保结算零中断。

难点三:供应链价格倒挂

医院原有供应商合同价比集团集采价高15%—25%,怎么办?

步骤:

1. 先锁定高值耗材TOP20品种,进行价格溯源

2. 与原厂重新谈判,承诺未来三年采购量翻倍,换取15%折扣

3. 对无法降价的独家品种,启动国产替代临床验证,周期控制在90天

难点四:人才流失预警

关键指标:

• 核心医生近三个月手术量下降≥20%

• 科主任参加院外学术会议频率骤增

• 人事系统出现批量简历更新

一旦出现两项以上信号,立即启动“金手铐”计划:签署三年期竞业限制协议,给予一次性安家补贴10—30万元。

难点五:品牌与患者信任重塑

患者最担心:医院被资本控制后,过度医疗、费用上涨。

破解:

• 公开承诺“三不变”:医保报销比例不变、专家坐诊时间不变、公益项目不变

• 每月发布《质量与安全白皮书》,数据由第三方JCI机构审计

• 建立“患者委员会”,随机抽取20名出院患者参与月度运营例会,拥有否决权

三、实战案例:华东某三甲专科医院并购复盘

背景:2022年某上市医疗集团以12亿元收购华东某三甲妇儿医院70%股权。

交易亮点

• 估值:采用DCF+EV/EBITDA双模型,最终定价EV/EBITDA=7.8倍,低于行业均值8.5倍• 对赌:2023—2025年净利润复合增速≥15%,未达标由创始股东现金补偿

• 创新:设置“科研KPI”,若三年内获批国家级课题≥5项,收购方追加2亿元激励基金

整合成效

• 百日之内,门诊量同比提升8.7%,手术量提升12.4%• 核心医生离职率控制在2%以内,远低于行业平均15%

• 供应链成本下降18%,全年节省采购金额约6000万元

四、未来趋势:医院并购将走向“轻资产+专科连锁”

政策端:国家卫健委2024年新规明确,社会资本可参与公立医院“特许经营”,期限最长20年,无需产权过户。

资本端:PE机构更青睐“轻资产”模式,即输出品牌、管理、供应链,按营收提成,避免重资产沉淀。

技术端:AI辅助诊断、远程会诊、日间手术中心将成为并购后快速放量的三大引擎。

一句话:谁能在整合期留住医生、降本增效、稳住患者,谁就能在下一轮并购潮中掌握定价权。

评论列表