铁路行业当前处于什么阶段?

铁路行业正经历“高速化、智能化、绿色化”三重叠加的转型期。2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次,同比增长128%,货运量也刷新历史纪录,显示需求端全面回暖。与此同时,国铁集团资产负债率连续四年下降,资本结构趋于稳健,为下一轮扩张奠定基础。

铁路行业发展前景怎么样?

未来十年,中国铁路将保持“干线加密+城际成网+市域补充”的立体扩张节奏。根据《中长期铁路网规划》,到2035年:

- 全国铁路营业里程将达20万公里,其中高铁7万公里;

- “八纵八横”主通道全面建成,50万人口以上城市高铁通达率95%以上;

- 铁路与其他交通方式换乘时间控制在5分钟以内,综合枢纽效率提升40%。

这意味着年均新增铁路投资仍将维持在8000亿元左右,带动上下游超3万亿元产值。

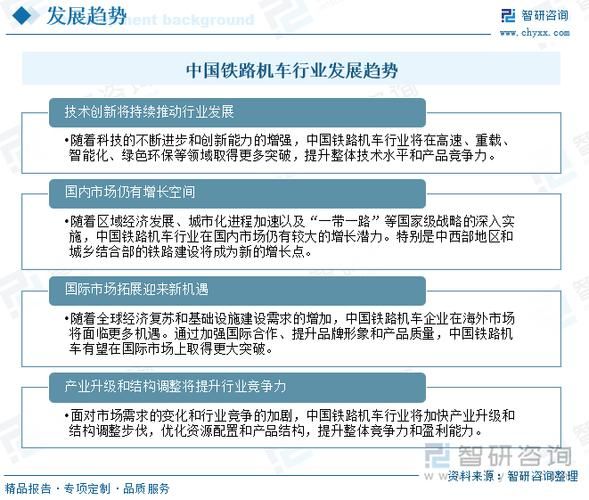

铁路行业未来五年发展趋势有哪些?

1. 技术迭代:从“跑得更快”到“算得更准”

过去十年,高铁解决了速度问题;未来五年,数字化调度、AI故障预测、北斗高精度定位将成为竞争焦点。例如:

- 智能调度系统可将列车周转效率提升12%,相当于每天多开80对高铁;

- 基于大数据的轨道巡检机器人,故障识别准确率已达98.7%,人工成本降低60%。

2. 商业模式:从“卖票”到“卖场景”

国铁集团正在试点“高铁+物流”“高铁+旅游”“高铁+零售”多元盈利模型:

- “复兴号”动车组预留快递专用车厢,北京—上海全程12小时,比航空货运成本降低30%;

- 沿线城市联合推出“高铁一票通”,旅客可凭车票免费接驳景区巴士,带动沿线酒店入住率提升25%。

3. 绿色低碳:电力机车占比突破90%

到2028年,电力机车将承担95%以上的客货运量,柴油机车仅保留于极寒或特殊路段。同时:

- 新建站房屋顶光伏覆盖率不低于50%,年均发电量可供10万辆电动车充电;

- 再生制动能量回收系统普及率达到80%,单条高铁年节电1.2亿度。

4. 区域格局:中西部逆袭与都市圈加密并行

未来五年,铁路投资将呈现“东西平衡、圈内优先”的特点:

- 成渝、滇中、关中平原等中西部城市群新增高铁里程占全国40%;

- 长三角、粤港澳大湾区将建成“0.5—1小时通勤圈”,城际站点密度达到每百平方公里1.2座。

哪些细分赛道值得提前布局?

高端装备:国产化率最后的10%

尽管高铁整车国产化率已达97%,但轴承、制动芯片、碳纤维车体仍依赖进口。政策明确2027年前实现100%自主可控,相关企业订单已排至2029年。

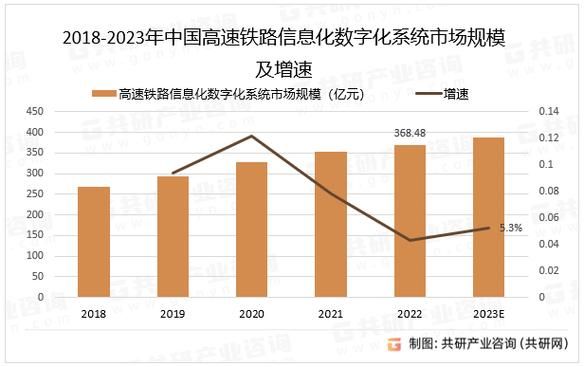

智慧运维:千亿级后市场刚刚起步

全国铁路营业里程突破15万公里后,每年维护市场规模超过1200亿元。无人机巡线、轨道探伤AI算法、5G专网通信设备成为资本追逐热点。

多式联运:铁水、铁空的无缝衔接

交通运输部提出2025年集装箱铁水联运量年均增长15%以上。目前上海港、宁波港已试点“铁路箱下水、海运箱上铁”,单箱运输成本下降18%,时间压缩36小时。

普通从业者如何抓住铁路红利?

不必挤破头进国铁,供应链、数字化、运营服务三大环节机会更多:

- 供应链:参与高锰钢轨、高分子减震垫片等新材料认证,一旦进入采购名录,订单稳定5年以上;

- 数字化:掌握BIM+GIS三维选线技术的设计院,人均产值可达传统院2.5倍;

- 运营服务:三四线城市高铁站前商业体空置率曾高达60%,引入“到站即景点”的微度假模式后,租金三年内翻了三番。

可能存在的风险与对冲策略

铁路行业并非没有隐忧:

- 债务压力:尽管负债率下降,但绝对值仍超6万亿元,需警惕利率上行周期;

- 技术替代:时速600公里磁悬浮与低空经济(eVTOL)可能在800公里以内市场形成分流;

- 地方博弈:部分中西部线路客流强度不足每日2000人,存在缓建或降级风险。

对冲方式包括:优先选择人口净流入区域的配套项目、与主机厂签订长期维保协议锁定现金流、关注“铁路REITs”盘活存量资产。

评论列表