什么是区域性银行风险?

区域性银行风险指在某一特定地理范围内,银行体系因经济、产业、政策或突发事件而集中暴露的信用、流动性、市场及声誉风险。与全国性系统性风险不同,它往往先由局部信贷资产恶化触发,随后通过同业拆借、票据流转、地方债交叉持有等渠道向周边机构蔓延。

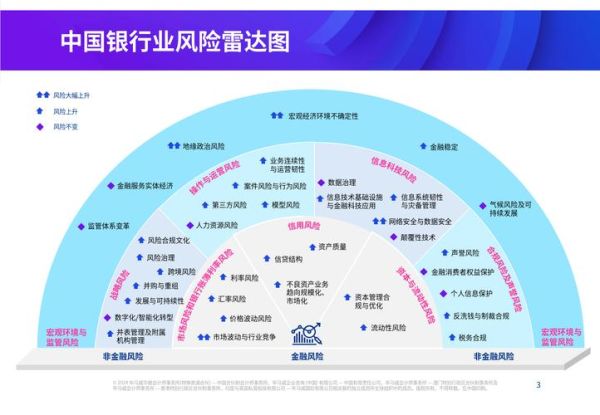

区域性银行风险有哪些?

1. 信用风险:地方产业单一化带来的连锁违约

当区域经济过度依赖某一主导产业(如煤炭、房地产、外贸加工),一旦该产业景气度骤降,银行对上下游企业的贷款回收率会同步下滑。例如,山西某城商行对煤焦企业贷款余额占比超过40%,煤价下跌后不良贷款率半年内从1.8%飙升至6.3%。

2. 流动性风险:存款搬家与同业负债收缩

居民与企业因担忧银行安全,将存款转移至国有大行或货币基金,导致中小银行负债端“失血”;同时,全国性银行收紧对区域机构的同业授信,进一步加剧短期资金缺口。

3. 市场风险:地方债与城投债价格联动下跌

地方政府融资平台若出现兑付压力,区域银行持有的相关债券估值会快速下调,未实现损益瞬间侵蚀资本充足率。

4. 声誉风险:社交媒体放大恐慌情绪

储户微信群、短视频平台一旦出现“某银行要倒闭”的传言,线下网点挤兑可能在数小时内形成,声誉事件直接转化为流动性危机。

如何识别区域性银行风险?

第一步:锁定“区域+产业”组合

自问:该区域GDP中单一行业占比是否超过25%?

若答案为“是”,继续追问:该行业近一年产能利用率、价格、库存指标是否连续三个季度恶化?

若两项均成立,则初步判定存在产业集中度过高风险。

第二步:拆解银行资产负债表

- 贷款行业集中度:单一行业贷款/总贷款>20%即亮黄灯

- 城投与地产敞口:城投+地产贷款+债券投资/总资产>30%需警惕

- 负债稳定性:个人存款/总负债<40%且同业负债>25%时,流动性脆弱

第三步:跟踪高频数据

每周查看:

- 区域票据贴现利率是否突然高于全国均值50bp以上;

- 当地二手房成交量是否连续八周同比降幅>30%;

- 城投融资成本是否突破7.5%且久期缩短至一年以内。

三项中满足两项即预示风险正在加速暴露。

实战案例:某沿海城商行风险识别全过程

背景:该银行所在城市外贸依存度高达110%,2023年欧美订单下滑30%。

识别路径

- 行业维度:纺织服装、电子代工两大行业贷款余额占比45%,且客户应收账款周转天数从60天拉长至110天。

- 财务维度:半年末关注类贷款迁徙率升至18%,拨备覆盖率却从220%降至160%。

- 舆情维度:当地论坛出现“外贸企业大面积裁员”帖子,点赞量破万。

结论:银行信用风险已越过预警阈值,需立即启动压力测试并制定增资方案。

监管与自救:双管齐下的缓释策略

监管侧工具箱

- 地方AMC介入:折价收购不良资产,释放银行资本占用

- 专项再贷款:央行向区域银行提供低成本资金,定向支持小微续贷

- 同业存单增信:省级金控公司提供担保,帮助中小行恢复市场融资能力

银行自救路线图

1. 负债端:推出“社区合伙人”计划,将存款利率与居民社保缴纳年限挂钩,锁定长期资金。

2. 资产端:与省级担保集团合作,将存量制造业贷款打包为“银担批量贷”,风险权重从100%降至75%。

3. 资本端:引入地方国企作为战略投资者,以“可转债+利润转增”组合方式补充核心一级资本。

投资者与储户该如何应对?

投资者

- 若持有区域银行二级资本债,需逐季跟踪资本充足率、不赎回条款触发条件;

- 关注银行是否披露地方政府专项债转股协议,该协议可视为隐性增信。

储户

- 单一银行存款本息<50万元且参加存款保险,可继续持有;

- 若超过50万元,建议将资金分散至三家不同区域的银行,降低集中度风险。

未来展望:区域风险或呈“脉冲式”爆发

随着房地产调整进入深水区,地方财政对土地依赖度高的区域将率先承压。预计2024—2025年,东北、西北部分资源型省份的中小银行可能迎来第二轮不良暴露;而长三角、珠三角的外贸城市则需警惕欧美经济衰退带来的订单波动。识别与处置区域性银行风险,将成为金融监管的常态化课题。

评论列表