一、律师收费到底怎么算?

很多当事人第一次请律师,最关心的就是“钱”。律师收费没有全国统一定价,但也不是漫天要价,司法部与发改委早在2006年就联合发布了《律师服务收费管理办法》,给出了三大计费模式:

(图片来源网络,侵删)

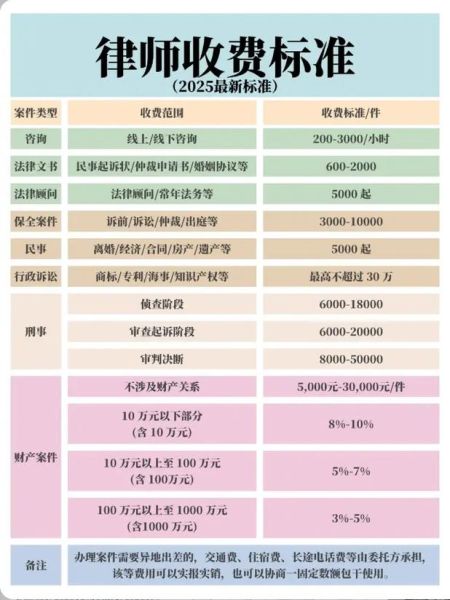

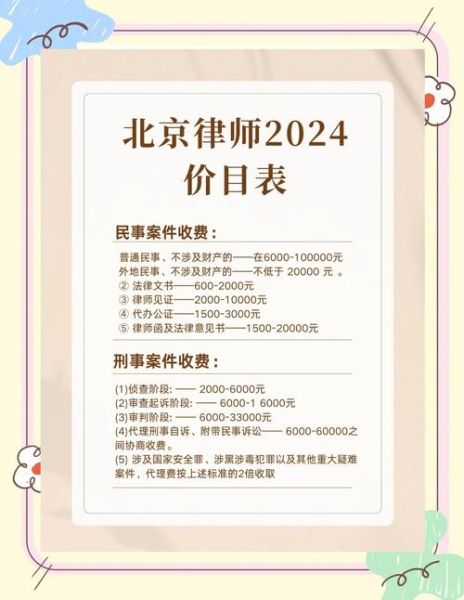

- 按件计费:常见于婚姻、劳动、交通事故等标准化程度高的案件,价格区间通常在3000-30000元。

- 按标的额比例:经济纠纷、合同违约、大额债务等按争议金额分段累进,比例从2%到8%不等,金额越高比例越低。

- 计时收费:涉外、非诉、合规审查等高端业务,资深律师每小时800-5000元,合伙人级别甚至可达万元。

二、为什么同类型案件报价差十倍?

自问:同样是离婚诉讼,有的律师报5000,有的报5万,差别在哪里?

自答:差异来自“隐性成本”:

- 取证难度:对方隐匿财产、境外资产追踪,需要调查团队,成本自然上升。

- 出庭城市:北上广深与三四线城市生活成本、法院排期压力不同,律师差旅、时间成本都会转嫁给客户。

- 品牌溢价:红圈所、知名大所的品牌背书,在谈判、调解阶段就能让对方“心理破防”,溢价往往体现在结果上。

三、如何判断律师是否靠谱?

1. 看“三证”

律师执业证、律所执业许可证、收费备案回执,缺一不可。扫码验证执业证二维码,一秒钟即可辨真伪。

2. 问“三率”

- 胜诉率:过往同类案件判决结果,注意剔除和解撤诉的“水分”。

- 调解率:高调解率意味着律师沟通能力强,能快速止损。

- 执行率:判决容易执行难,律师是否有资产调查、强制执行经验是关键。

3. 查“三评”

裁判文书网、威科先行、北大法宝输入律师姓名,查看其代理案件的裁判文书;黑猫投诉、聚投诉搜索律师或律所,负面舆情一目了然。

四、面谈时必问的五个细节

1. 是否亲自办案:警惕“谈案律师”与“出庭律师”两张皮。

(图片来源网络,侵删)

2. 费用是否全包:诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费是否另算,提前写进合同。

3. 付款节点:一次性付清还是分阶段,败诉是否退费,都要白纸黑字。

4. 沟通频率:每周固定电话还是随时微信,避免“签约后失踪”。

5. 保密协议:商业秘密、个人隐私是否单独签署保密条款。

五、线上找律师的三大陷阱

自问:抖音、小红书、百度竞价广告里的“金牌律师”可信吗?

(图片来源网络,侵删)

自答:擦亮眼睛,避开以下坑:

- “胜诉率100%”:法律禁止承诺结果,敢这么说的大多是营销号。

- “先打官司后付费”:看似无风险,实则利息高达年化20%以上,本质是金融借贷。

- “AI律师”:智能合同审查可以,出庭辩护仍需人类律师,谨防被割韭菜。

六、性价比最高的三种找律师方式

- 本地律协官网:每个地级市律协都有“公益法律服务”栏目,可免费咨询后再决定是否委托。

- 法院值班律师:立案大厅每天都有值班律师,简单案件可当场获得诉讼指引,费用低至200元。

- 高校法律援助中心:法学院研究生在导师指导下办案,适合案情简单、预算有限的当事人。

七、签约后如何与律师高效协作?

把律师当“合作伙伴”而非“万能保姆”,当事人需要做好三件事:

- 材料一次给全:聊天记录、转账凭证、合同原件分类扫描,避免律师反复索要。

- 时间主动配合:法院排期优先于个人日程,提前请假才能避免“缺席判决”。

- 目标理性设定:不是“把对方送进监狱”而是“最大限度挽回损失”,律师才能制定可行策略。

八、遇到律师失职如何维权?

自问:律师拖延立案、错过举证期限怎么办?

自答:三步维权路径:

- 律所内部投诉:先向律所主任或风控部门书面投诉,7日内必须书面答复。

- 司法局律管科:携带委托合同、付款凭证、沟通记录,到律所所在地的司法局申请调查。

- 律师协会惩戒:情节严重的可向省市律协申请纪律处分,公开通报并影响律师年检。

法律服务的本质是“用专业换时间”,提前了解规则、主动筛选律师、理性设定预期,才能在复杂的司法程序中把成本降到最低,把权益放到最大。

评论列表