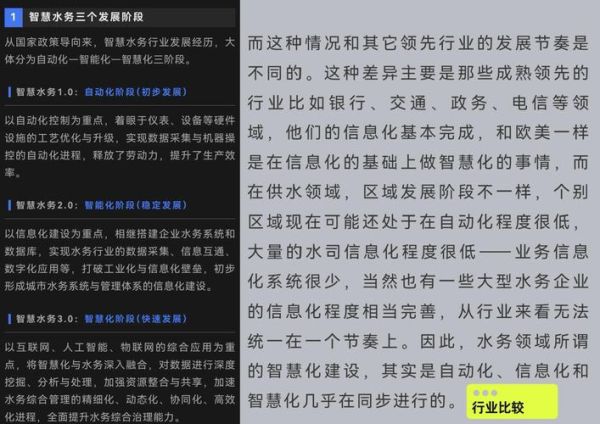

水务行业到底处于什么阶段?

从全球视角看,水务正经历“从传统基建到数字运营”的拐点。过去十年,管网老化、漏损率高、监管趋严三大痛点同时出现,倒逼行业升级。中国城镇供水漏损率仍徘徊在12%—15%,而欧盟已压到6%以下,这意味着国内至少还有6—9个百分点的降损空间,对应每年可节约淡水资源约30亿立方米。

智慧水务投资回报率怎么算?

先给结论:在百万级人口城市,采用DMA分区计量+物联网水表组合方案,静态回收期约3.6年,内部收益率(IRR)可达18%—22%。

拆解模型:

- 一次性投入:管网改造、传感器、软件平台,折算到每户约380—450元;

- 年度节省:漏损下降8%,按综合水价3.2元/吨测算,每户年均节省支出约110元;

- 运维成本:传感器更换、平台升级,每年约占初期投资的4%;

- 政策补贴:国家发改委对漏损率低于10%的城市给予中央资金奖励,最高可达总投资的20%。

哪些技术路线最具落地性?

1. DMA分区计量

把城市管网切成若干封闭小区,夜间最小流量法锁定漏点,漏损定位精度从“公里级”缩到“米级”。

2. AI水力模型

通过历史压力、流量数据训练模型,提前72小时预警爆管,事故率可下降35%以上。

3. 智能水表+SaaS平台

NB-IoT水表15分钟上报一次数据,平台自动识别异常用水模式,家庭侧漏报警准确率超过92%。

政府与企业的博弈点在哪?

政府关心“公共属性”,企业追求“盈利属性”。折中方案是“特许经营+绩效付费”:

- 政府授予25—30年特许经营权,锁定收益率8%—10%;

- 企业每降低1%漏损,水价可上浮0.05元/吨,形成正向激励;

- 若漏损反弹,企业需按合同支付违约金。

农村水务为什么难盈利?

核心原因是“规模不经济”:

- 人口密度低,单户管网投资高达1200—1500元,是城市的3倍;

- 水价敏感,平均1.8元/吨,无法覆盖运维;

- 水质波动大,需额外加药,吨水成本再增0.3元。

破解思路:“城乡一体化打包”,把城市盈利项目的现金流补贴农村,整体IRR仍可维持在12%以上。

未来五年的机会窗口

三大赛道值得提前卡位:

1. 再生水运营:到2028年,京津冀再生水利用率要达50%,对应新建规模每日1200万吨,BOT模式回报率14%—16%。

2. 漏损保险:保险公司与水务公司按漏损率对赌,保费约为年营收的1.2%,若达标可返还50%,形成风险共担。

3. 水务数据交易:匿名化用水数据可卖给商业地产,用于客流预测,单条数据0.02元,百万级城市年增量收入可达800万元。

投资人最担心的风险是什么?

排在首位的是“技术迭代导致资产沉没”。应对策略:

- 选择“模块化硬件+可升级软件”架构,传感器接口统一为M-Bus或LoRa,避免重复开挖;

- 在特许经营协议中加入“技术路线调整条款”,允许因新技术替换产生的资本化支出计入水价调整基数。

如何快速验证一个智慧水务项目?

三步走:

- 选“高漏损+高水价”区域,如长三角老旧城区,单项目覆盖3—5万户;

- 用“影子水价”测算:假设漏损全部修复,可节省的水费能否覆盖投资,若影子水价≥2.8元/吨即可启动;

- 引入“第三方效果评估”,由省级计量院出具漏损率报告,作为政府补贴发放依据。

写在最后

水务行业的底层逻辑正在从“工程红利”转向“运营红利”。谁能把漏损率降得更低、把数据变成现金流,谁就能在下一轮特许经营竞标中胜出。对于投资者而言,“重运营、轻资产”的智慧水务公司,估值将享受10%—15%的流动性溢价。

评论列表