传媒行业当前处于怎样的宏观环境?

政策、技术、资本与受众需求四条主线共同塑造今天的传媒版图。监管趋严与开放并存:一方面,数据安全、版权保护、内容审核标准不断升级;另一方面,“文化出海”“媒体融合”被列入国家战略,为优质内容提供绿色通道。技术迭代周期缩短:AIGC、XR、5G-A、Web3.0 从实验室走向商用,平均18个月就出现一次场景级突破。资本流向更理性:2023年传媒领域投融资案例同比下降27%,但单笔金额上升41%,资金集中流向能验证商业闭环的细分赛道。受众注意力碎片化到极致:人均单日触媒时长7.2小时,却分布在6.8个终端、12.4个应用上,内容必须“秒懂”才能存活。

政策环境如何影响内容生产与分发?

自问:政策是不是只带来限制?

自答:不,它也创造增量市场。

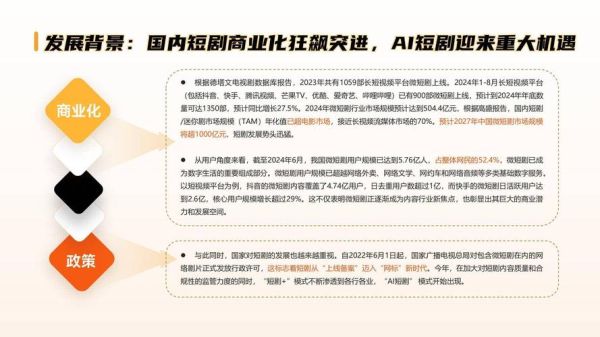

- 牌照红利:微短剧从“备案”升级为“发行许可”,合规团队率先拿到流量倾斜。

- 数据跨境新规:外资平台必须将用户数据留在境内,本土云服务商因此获得近40%的新增订单。

- 版权惩罚性赔偿:最高500万元封顶提升到5000万元,推动版权交易平台年营收翻番。

技术浪潮中哪些变量最值得跟踪?

AIGC重塑生产链:过去一条30秒广告片需要7天,如今借助脚本大模型+数字人渲染缩短到45分钟。

5G-A+XR打开空间叙事:北京工体试点“万人级XR演唱会”,现场6万观众可通过AR眼镜同步观看虚拟舞台。

区块链确权:蚂蚁链“版藏”上线三个月,为7万条短视频生成唯一数字指纹,侵权下架率提升90%。

资本寒冬还是结构性机会?

自问:融资数量下降,是不是行业没钱了?

自答:钱在“转场”。

一级市场:Pre-A轮平均估值从2021年的1.2亿美元降至6000万美元,但盈利项目占比从12%升至34%。

二级市场:A股出版板块市盈率不足15倍,而拥有IP+AI能力的公司仍享受40倍溢价。

并购逻辑:平台型公司收购垂类MCN不再追求“并表”,而是换取“数据协同”,交易对价中现金比例首次低于30%。

受众行为出现了哪些不可逆变化?

“搜索+推荐”双入口成型:45%的Z世代在抖音里用“放大镜”主动搜内容,平台算法权重被迫调整。

“倍速+跳读”成为默认:B站数据显示,开启2倍速播放的时长占比达58%,倒逼创作者在前3秒给出信息锚点。

“跨屏同购”打通消费闭环:用户在OTT大屏看到商品,扫码即可在小屏完成支付,转化率比传统电视购物高8倍。

未来五年最可能发生的三大场景

场景一:AI原生内容平台崛起

平台不再只分发内容,而是实时生成个性化版本;同一部电影,不同用户看到的情节分支、角色结局由AI即时渲染。

场景二:线下空间媒体化

地铁隧道、零售橱窗、社区电梯全部升级为可交互屏幕,品牌按“停留时长”竞价,CPM计价模型被“Cost Per Second”取代。

场景三:创作者经济3.0

个人IP通过智能合约与粉丝共享收益,Token化订阅让1000个“超级粉丝”即可养活一个全职创作者,平台抽成比例降至5%以下。

企业如何制定应对策略?

内容层:建立“人机协同”SOP,AI负责素材初剪,人类专注创意与价值观校准。

技术层:提前部署“可解释AI”,满足监管对算法透明度的要求。

商业层:从“流量变现”转向“信任变现”,通过会员制、数字藏品、线下沉浸体验延长用户LTV。

组织层:设立“首席内容风控官”岗位,直接向CEO汇报,确保合规与创新同步推进。

结语:没有中间态,只有快与更快

传媒行业的环境变量从未如此密集地叠加。政策窗口期以季度为单位开合,技术红利以月为单位衰减,受众注意力以秒为单位流失。企业要么在每一次浪头到来前完成转身,要么被下一波浪潮直接覆盖。未来五年,不是大吃小,而是快吃慢。

评论列表