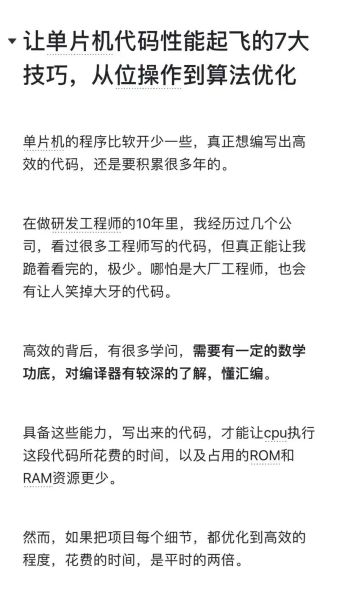

为什么代码质量会成为团队瓶颈?

很多开发者在项目初期追求“能跑就行”,结果后期维护成本呈指数级上升。代码质量差最直接的后果是:需求改动牵一发而动全身,Bug 像打地鼠一样层出不穷。团队里最常见的对话变成:“这段逻辑谁写的?”、“我不敢动,怕崩”。

(图片来源网络,侵删)

代码质量差的典型表现有哪些?

- 命名随意:变量 a1、a2 满天飞,三天后连作者本人都看不懂。

- 函数过长:一个方法干五件事,阅读时需要在脑海里维护“调用栈”。

- 重复代码:复制粘贴一时爽,需求变更火葬场。

- 缺乏单测:每次上线都像赌博,回归测试全靠人工点。

程序员如何提升代码质量?五大实战策略

1. 建立团队级代码规范

规范不是束缚,而是降低沟通成本的“通用语言”。

- 使用 EditorConfig + ESLint/Prettier 自动统一风格,减少 Review 时的“空格党”争论。

- 把规范文档化:用 Markdown 维护一份《代码风格指南》,新人入职当天就能跑通。

- 每月做一次“代码风格回顾会”,让规范随业务演进。

2. 引入静态代码扫描工具

工具能在提交阶段就把低级错误拦在门外。

- SonarQube:支持 20+ 语言,可自定义规则,还能生成技术债看板。

- CodeClimate:与 GitHub/GitLab 深度集成,PR 中直接显示坏味道。

- SpotBugs:针对 Java 的空指针、资源泄露等问题精准打击。

3. 强制 Code Review 流程

Review 不是挑刺,而是集体知识共享。

- 设置“至少两人通过”的合并规则,防止个人盲区。

- Review 清单化:每次检查“可读性、边界条件、异常处理、性能”四个维度。

- 用 Suggestion 模式 而非 Comment,减少对抗情绪。

4. 单元测试覆盖率从 0 到 60%

很多团队谈单测色变,其实掌握套路后并不复杂。

- 先给“核心业务逻辑”写测试,ROI 最高。

- 使用 测试金字塔:70% 单元测试 + 20% 集成测试 + 10% E2E。

- 借助 Mutation Testing(如 Pitest)验证测试用例的有效性。

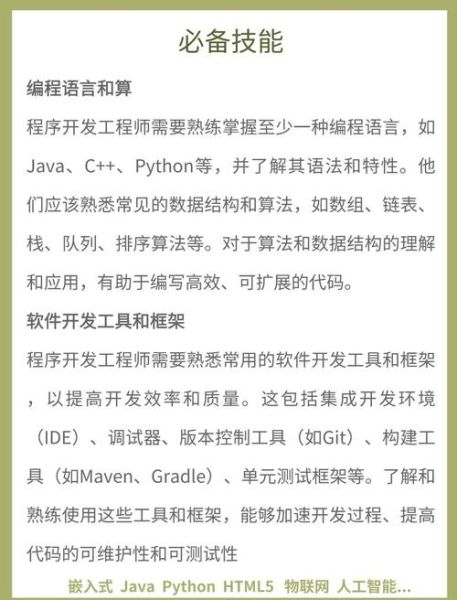

5. 重构节奏:小步快跑而非大爆炸

重构最怕“一口气吃成胖子”。

(图片来源网络,侵删)

- 每次需求改动只重构“相关模块”,用“童子军规则”:让营地比你来时更干净。

- 先补测试再重构,保证行为不变。

- 用 Feature Toggle 隔离新旧逻辑,降低上线风险。

代码质量差怎么优化?从一次真实案例说起

某支付系统历史包袱重,平均文件长度 1200 行,单测覆盖率 8%。

第一步:可视化痛点

用 SonarQube 扫描后,发现:

- Blocker 级别 Bug 37 个

- 重复代码块 142 处

- 复杂度 >15 的方法 89 个

第二步:制定“止血”计划

- 两周内修复所有 Blocker 级 Bug,避免线上事故。

- 把重复代码提炼成公共组件,减少 30% 代码量。

- 对复杂度最高的 10 个方法做“提取函数”重构,平均行数降到 80 行以内。

第三步:固化流程

上线后,团队约定:

- 每次合并 PR 必须提升单测覆盖率 2%。

- 每月最后一个周五为“重构日”,只接受重构类 MR。

- 把质量指标纳入季度 OKR,与绩效挂钩。

三个月后,系统发布故障率下降 65%,新人上手时间从两周缩短到三天。

常见疑问快问快答

Q:老项目代码量巨大,从哪开始优化?

A:用静态扫描工具生成“热力图”,优先处理改动频率高、复杂度高的文件。

Q:业务压力大,没时间写单测怎么办?

A:把单测写成“可运行的文档”,下次需求变更时直接改测试用例,节省回归时间。

Q:团队成员水平参差不齐,如何保证 Review 质量?

A:建立“Review 导师制”,资深工程师带新人,半年后轮换,形成正向循环。

把质量思维融入日常

代码质量不是一次性的“大扫除”,而是每天 1% 的改进。当你把命名、测试、重构变成肌肉记忆,就会发现 Bug 越来越少,需求响应越来越快,团队氛围也越来越轻松。

评论列表