为什么功能清单是第一步?

在搜索引擎里输入“企业管理软件有哪些功能”,90%的访客其实还没想清楚自己到底缺什么。先把功能拆成三层,再对号入座,能省下至少两周的对比时间。

(图片来源网络,侵删)

- 核心层:财务、供应链、生产、人力资源——没有这四块,系统只能算部门级工具。

- 扩展层:CRM、项目管理、BI分析、移动审批——决定未来三年是否又要换系统。

- 生态层:开放API、低代码平台、第三方应用市场——避免被厂商锁死。

如何选型才靠谱?先回答五个自问自答

Q1:我们到底要解决什么业务痛点?

别一上来就看PPT。把最近三个月的例会纪要做词频统计,出现最多的三个词大概率就是真痛点。例如“库存不准”“报销慢”“项目超期”,分别对应WMS、费控、项目模块。

Q2:本地部署还是SaaS?

如果公司IT人员少于三人,选SaaS;如果数据合规要求高于银行,选本地。混合云是折中,但预算要上浮30%。

Q3:行业版本真的重要吗?

制造、零售、医药三大行业有专属合规字段,其他行业用标准版+自定义字段即可。别为“行业最佳实践”四个字多付20%费用。

Q4:如何验证厂商的实施能力?

看三个指标:

1. 最近一年同规模案例数量≥5;

2. 项目经理PMP证书编号可公开查询;

3. 合同里写明“知识转移”条款,否则上线后一离职就抓瞎。

Q5:预算怎么算才不被追加?

按模块报价+用户数报价+定制人天报价,分别乘以1.5系数,基本就是真实成本。隐藏费用常出现在报表二次开发和接口对接。

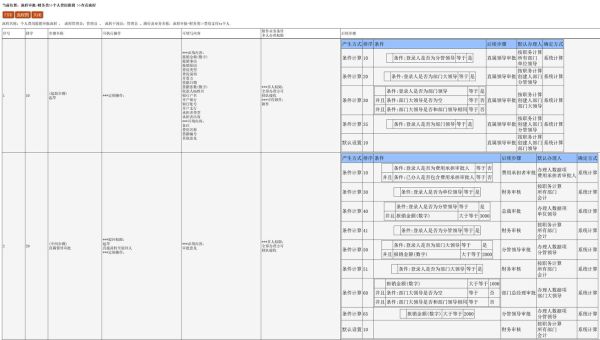

(图片来源网络,侵删)

功能拆解:一张表看懂模块差异

| 模块 | 标准版 | 行业版 | 高端版 |

|---|---|---|---|

| 财务 | 总账+报表 | 成本+预算 | 合并报表+多币种 |

| 供应链 | 采购+库存 | 条码+批次 | VMI+智能补货 |

| 生产 | 工单+报工 | MES对接 | APS排产 |

| 人力资源 | 考勤+薪酬 | 绩效+人才盘点 | 人力共享中心 |

选型流程七步法(附时间线)

- 需求梳理工作坊(第1周):业务部门+IT+财务三方锁定优先级。

- 长名单筛选(第2周):用Gartner魔力象限+本地口碑过滤到6家。

- RFP问卷设计(第3周):把“是否支持自定义字段”拆成20个细节问题,防止厂商打太极。

- Demo打分(第4周):按真实业务流程跑数据,拒绝PPT演示。

- 客户访谈(第5周):至少打3家同规模用户电话,问“上线后最后悔什么”。

- POC验证(第6-7周):用历史三个月订单跑全流程,记录系统响应时间。

- 合同谈判(第8周):把验收标准写进付款节点,避免“先用再改”陷阱。

避坑指南:90%企业忽略的四个细节

- 并发数不是注册用户数,而是同时在线做MRP运算的人数,SaaS版常按此收费。

- 移动端离线缓存决定仓库扫码是否卡顿,测试时拔掉SIM卡再试。

- 数据库开放权限影响未来BI直连,提前确认是否额外收费。

- 灾难恢复RTO指标,厂商常写“4小时”却不说“工作日4小时”。

ROI计算模板:让老板一眼看懂

公式:节省人力成本+库存周转提升收益-软件总拥有成本

举例:一家500人制造企业,上线后减少3名统计员,年节省18万;库存周转从45天降到35天,释放现金200万,按6%资金成本算收益12万;软件三年总成本90万。ROI=(18+12)×3/90=1,刚好打平。如果能把周转再压缩5天,ROI立刻变1.4。

未来三年技术趋势

低代码+AI助手将重构传统ERP界面:自然语言生成报表、RPA自动对账、预测性补货。选系统时确认厂商是否已发布AI路线图,否则两年后又要推倒重来。

(图片来源网络,侵删)

评论列表