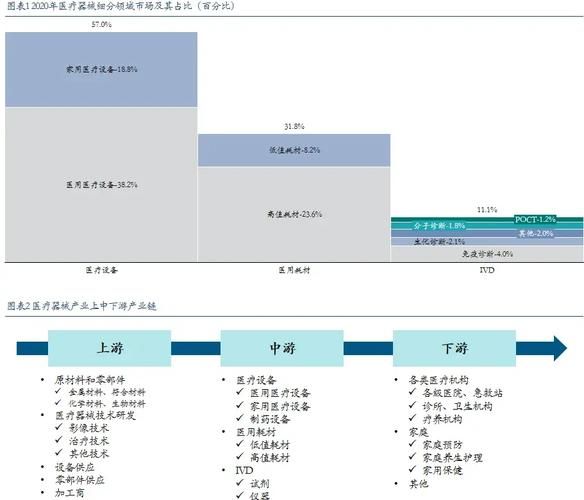

行业整体景气度:政策与需求双轮驱动

医疗设备行业前景如何?一句话概括:政策红利+老龄化需求,市场持续扩容。2023年国内市场规模已突破1.2万亿元,年复合增长率保持在12%左右。医保局主导的“千县工程”与“贴息贷款”政策,把基层医院的影像、检验、监护类设备更新周期从7年压缩到3-4年,直接带来千亿级增量。

2024年采购趋势:五大关键词

关键词一:国产化率提升

国家卫健委最新文件要求,2024年底县级医院CT、MRI国产化率不低于50%。头部厂商如联影、东软、迈瑞已提前锁定订单,外资品牌被迫推出“中国版”机型降价保份额。

关键词二:AI+设备融合

采购清单里出现一个新指标——AI算法模块是否可升级。以超声为例,配备AI病灶识别功能的机型溢价可达20%,但医院仍愿意买单,因为单次检查效率提升30%,日均可多服务15%患者。

关键词三:绿色节能认证

财政部2024年新规:未获得中国节能产品认证的设备不得进入公立医疗机构采购目录。这意味着功耗高的老旧进口机型将被加速淘汰,国产低剂量DR、永磁MRI迎来窗口期。

关键词四:融资租赁占比扩大

为什么越来越多医院选择“以租代购”?

- 资金压力:一台256排CT标价1800万,租赁首付仅需10%;

- 技术迭代:3年后可更换最新机型,避免设备折旧风险;

- 财务处理:租金计入运营成本,不影响医院负债率。

关键词五:县域市场下沉

2024年县级医院采购预算增速(18%)首次超过三甲医院(9%)。便携式DR、移动卒中单元、远程监护系统成为县域三大爆款,单价控制在50-200万区间,正好匹配县级财政贴息贷款额度。

采购流程变化:从“拼价格”到“拼服务”

过去招标只看参数和价格,现在医院更关心:

1. 全生命周期成本:包含培训、维保、软件升级;

2. 临床科室共建:厂商需协助建立胸痛中心、卒中中心认证;

3. 数据安全合规:设备必须支持国密算法、三级等保。

某三甲医院器械科主任透露:“同样两台1.5T MRI,外资品牌降价30%仍落选,因为国产厂商承诺5年免费AI算法升级。”

潜在风险与应对

风险一:集采降价挤压利润

安徽化学发光试剂集采平均降幅53%,部分厂商选择“设备免费投放+试剂绑定”模式,通过耗材盈利反哺硬件成本。

风险二:技术迭代过快

如何防止刚买的设备“过时”?

- 签订技术保护条款:厂商承诺3年内推出重大升级时,老用户享50%折扣置换;

- 选择模块化设计:如CT的探测器、球管可单独更换,避免整机淘汰。

给采购方的三点实操建议

1. 提前6个月做预算论证:结合DRG付费改革,测算设备回收周期;

2. 建立多部门评估小组:临床、财务、信息科共同参与,避免“拍脑袋决策”;

3. 关注二手设备市场:部分三甲医院淘汰的3.0T MRI经翻新后,性能仍优于县级医院新机,采购成本降低40%。

未来三年值得押注的细分赛道

- 手术机器人本土化:国产“图迈”腔镜机器人已获NMPA批准,单台售价比达芬奇低30%,2024年预计装机量突破100台。

- 居家医疗设备:血糖仪、呼吸机、心电贴片等符合“互联网+护理服务”政策,京东健康数据显示2023年销量增长220%。

- 质子治疗系统:全国在建项目超20个,单套设备采购价6-8亿元,目前仅瓦里安、IBA、上海艾普强三家具备供应能力。

评论列表