一、行业现状:智能装备到底处在什么阶段?

从全球视角看,**智能装备正处于“规模化落地前夜”**。2023年全球市场规模已突破1.2万亿美元,中国占其中28%,但渗透率仍不足20%。

自问:为什么渗透率这么低?

自答:核心瓶颈不在技术,而在**“场景碎片化+投资回报周期长”**。一条产线改造动辄千万,中小企业望而却步。

二、技术突破:哪些技术正在改写游戏规则?

1. 边缘AI芯片

传统云端方案延迟高,**边缘AI芯片将推理时间压缩到5毫秒以内**,让机械臂可以实时调整抓取力度。

2. 数字孪生

西门子成都工厂通过数字孪生把产线调试周期从6周缩短到72小时,**每年节省停机损失超800万元**。

3. 5G+TSN(时间敏感网络)

5G专网叠加TSN协议后,**网络抖动控制在1微秒**,满足精密机床同步需求,这是4G时代无法想象的。

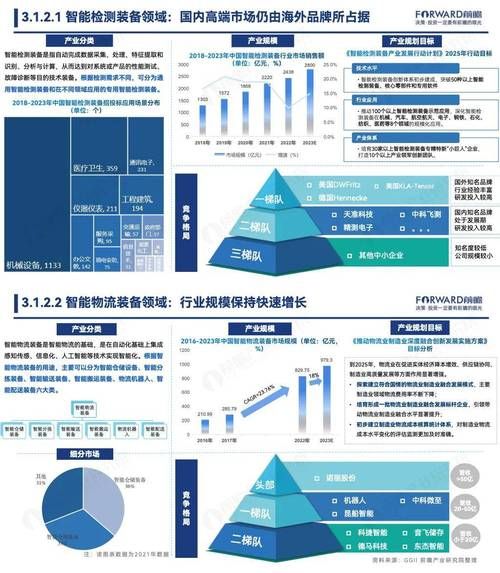

三、应用场景:哪些领域最先爆发?

- 新能源电池:宁德时代每GWh产线需要600台AGV,2025年全球需求将翻3倍。

- 半导体封测:国产设备替代率从15%飙升至40%,**中微公司刻蚀设备已进入台积电5nm产线**。

- 冷链物流:京东“亚洲一号”智能仓零下25℃环境下,机器人仍能连续作业8小时。

四、竞争格局:谁在领跑?谁在追赶?

| 梯队 | 代表企业 | 核心优势 |

|---|---|---|

| 全球龙头 | 发那科、ABB | 算法积累+专利壁垒 |

| 国产先锋 | 埃斯顿、汇川技术 | 性价比+本土化服务 |

| 跨界巨头 | 华为、比亚迪 | 场景数据+资金实力 |

值得注意的是,**华为2024年将推出“装备鸿蒙”操作系统**,可能重塑行业标准。

五、政策红利:政府到底在扶持什么?

工信部《“机器人+”应用行动实施方案》明确:

- 到2025年,**制造业机器人密度较2020年实现翻番**。

- 对首台(套)智能装备给予**最高30%保费补贴**。

- 建立100个以上**智能制造示范工厂**。

地方层面,苏州工业园区对采购本地智能装备的企业,**按发票金额10%给予现金返还**。

六、投资逻辑:资本为何疯狂涌入?

2023年行业融资总额达480亿元,**单笔平均金额同比增长65%**。资本盯准三大赛道:

- 核心零部件:减速器、伺服电机毛利率高达45%,绿的谐波PE曾冲到120倍。

- 细分场景解决方案:专注光伏串焊机的奥特维,3年营收复合增长率90%。

- 后市场服务:预测性维护SaaS公司**“硕橙科技”**刚完成C轮2亿元融资。

七、未来挑战:哪些暗礁需要警惕?

1. 人才缺口

中国智能制造工程师缺口达300万,**一个资深运动控制算法专家年薪开到150万仍难招**。

2. 标准化滞后

目前工业机器人通信协议有7种主流标准,**导致不同品牌设备“语言不通”**,集成成本增加20%。

3. 地缘政治

美国BIS新规限制14nm以下半导体设备对华出口,**国产替代进程被迫提速**,但也可能推高研发成本。

八、企业行动指南:如何抓住窗口期?

对于装备制造商:

- 建立“场景实验室”:与头部客户共建测试产线,缩短需求验证周期。

- 布局订阅制服务:把一次性卖设备改为按小时计费,降低客户决策门槛。

对于终端工厂:

- 从“单点改造”转向“产线级复制”,避免信息孤岛。

- 设立“智能制造COE(卓越中心)”,培养内部专家团队而非依赖外包。

九、未来十年图景:2034年的智能装备长什么样?

想象一个锂电池工厂:

早晨7点,**数字孪生系统**自动比对全球订单数据,调整当日排产;

AGV车队通过**量子通信**接收指令,避障响应时间缩短90%;

机械臂搭载**触觉传感器**,能识别电芯表面0.1微米的凸起缺陷;

下班后,**AI工程师**自动生成设备维护报告,预测轴承剩余寿命精确到小时。

这不是科幻,**松下日本姬路工厂已实现其中60%的功能**。

评论列表