政策风险如何影响医院?医保支付改革、集采降价、监管趋严三大变量正重塑医院现金流、利润结构与合规成本。

政治维度:政策风向如何改变医院盈利模式?

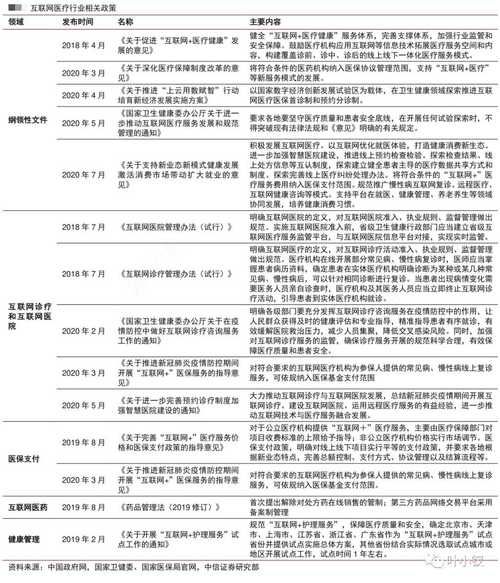

过去十年,中国医疗政策从“规模扩张”转向“价值医疗”。DRG/DIP付费全面推行后,医院收入由“项目数量”变为“病种权重”,直接压缩过度诊疗空间。

- 医保局控费工具升级:飞检、智能监控、大数据稽核让违规收费无处遁形。

- 集采常态化:心脏支架从万元降至700元,高值耗材利润被腰斩。

- 公立医院薪酬改革:切断科室收入与医生绩效直接挂钩,倒逼成本精细化。

自问自答:政策会不会让医院亏损?

不会整体亏损,但会加速分化:技术领先、管理精益的三甲医院通过提高CMI值(病例组合指数)仍能盈利;依赖药品耗材加成、病种结构单一的二级医院则面临现金流紧张。

经济维度:居民支付能力下降时,医院如何定价?

2023年居民人均可支配收入增速放缓至5.3%,而医疗通胀率却高达7.8%,支付能力缺口扩大。

- 自费比例上升:医保目录外创新药、高端手术需求旺盛,医院需设计“医保+商保+分期”组合支付方案。

- 县域市场机会:分级诊疗推动患者回流,县级医院通过“介入中心+日间化疗”锁定本地医保基金。

- 成本转嫁极限:物价局对特需服务设10%封顶溢价,医院转向“供应链降本”——SPD模式降低耗材库存30%。

自问自答:经济下行会不会减少看病人数?

刚需不减,但消费医疗萎缩:肿瘤、心脑血管手术量仍增长;医美、口腔正畸等非医保项目增速从30%降至8%。

社会维度:老龄化与数字化如何重塑就医路径?

中国60岁以上人口占比达19.8%,带来慢病管理需求井喷;同时Z世代患者线上问诊渗透率突破60%。

老龄化冲击

- 单病种付费困境:老年患者多系统疾病,DRG权重难以覆盖实际成本。

- 长处方政策红利:三级医院将稳定期慢病患者下沉至社区,减少床位占用。

数字化重构

- 互联网医院盈利模型:复诊开方、药品配送、健康管理会员费“三驾马车”贡献收入。

- AI辅助诊断的隐形成本:影像AI需通过三级等保认证,年维护费用占采购价15%。

自问自答:老年人会接受线上看病吗?

关键在“代际差异”:70岁以上依赖子女代办,50-65岁群体自主使用率达42%,但要求医保在线直付。

技术维度:创新器械审批加速,医院如何平衡风险?

国家药监局2023年批准61个创新医疗器械,从“跟跑”到“并跑”,但医院采购面临两难:

| 技术类型 | 政策激励 | 医院痛点 |

|---|---|---|

| 手术机器人 | 北京医保单台手术限价3万元 | 开机成本8000元/小时,需完成200例/年才能盈亏平衡 |

| 基因测序 | LDT试点放开 | 外送检测毛利仅20%,自建实验室需投入千万级 |

自问自答:医院如何筛选创新技术?

建立“临床价值-支付能力-合规风险”三维评估模型:优先选择已进入医保谈判目录、有真实世界证据支持、且能提升CMI值的项目。

合规维度:数据安全法之后,医院最致命的漏洞在哪?

2024年某三甲医院因泄露2.3万条患者基因检测数据被罚500万元,暴露第三方检测机构管理盲区。

- 数据出境风险:国际合作科研项目需通过网信办安全评估。

- 科研伦理红线:利用AI预测患者再入院率,需重新获得知情同意。

- 供应链审计:SPD服务商若发生数据泄露,医院承担连带责任。

自问自答:中小医院如何低成本合规?

采用“云灾备+分级脱敏”方案:核心数据本地化部署,科研数据经脱敏后上传至符合三级等保的云端,年成本控制在50万元以内。

未来五年:PEST变量如何叠加影响医院战略?

政治(集采扩面)+经济(支付收紧)+社会(老龄化)+技术(AI诊断)共同作用,将催生“精益专科+智慧运营”两大生存范式:

- 精益专科:聚焦高CMI值病种(如TAVR、脑起搏器植入),通过临床路径标准化将平均住院日压缩至3.5天。

- 智慧运营:利用AI预测医保结算差额,提前调整用药结构;通过SPD+智能柜将耗材损耗率从8%降至2%。

自问自答:医院现在最该做什么?

启动“病种成本核算”项目:以DRG分组为单元,拆解药品、耗材、人力、设备折旧四大成本,3个月内识别亏损病种并优化临床路径。

评论列表