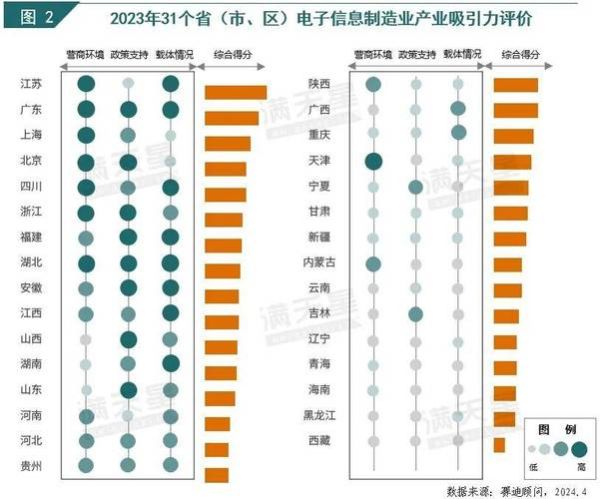

电子信息产业聚集区有哪些?

国内公认的电子信息产业聚集区可以概括为“三极两带多点”:

(图片来源网络,侵删)

- 长三角极:上海、苏州、无锡、南京、杭州、宁波六城联动,晶圆代工、封测、IC设计、新型显示全链条齐备。

- 珠三角极:深圳、东莞、惠州、广州四城互补,手机整机、通信设备、电子元器件全球占比高。

- 京津冀极:北京、天津、廊坊、石家庄,以研发总部、操作系统、信创产业为特色。

- 沿海创新带:大连—青岛—厦门—福州,主攻传感器、光通信、柔性屏。

- 中西部崛起带:成都、重庆、西安、武汉、合肥、长沙,依靠高校与军工资源,发力存储、功率半导体、北斗导航。

- 特色节点:贵阳(大数据)、绵阳(军工电子)、南昌(LED)、太原(碳化硅材料)。

电子信息行业地域分布特点

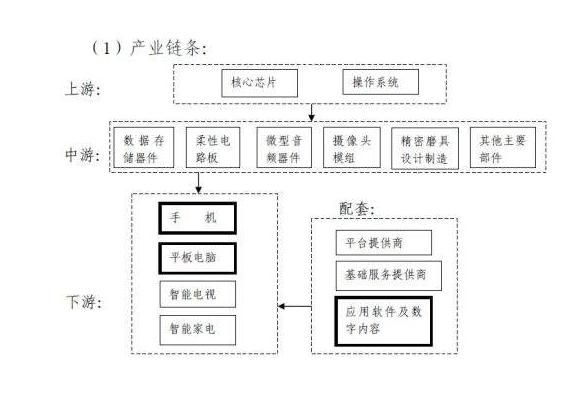

1. 为什么长三角能长期占据产值第一?

自问自答:因为“资本密度+产业链完整度+港口优势”三位一体。

- 资本密度:张江、临港、苏州工业园区集中了全国约40%的集成电路外资项目。

- 产业链完整度:从12英寸晶圆到手机摄像头模组,500公里内可找齐全部供应商。

- 港口优势:上海洋山港、宁波舟山港保证芯片与整机进出口时效。

2. 珠三角为何在消费电子领域“一家独大”?

自问自答:供应链反应速度+民营品牌矩阵+外贸窗口。

- 供应链反应速度:华强北48小时可完成手机打样,东莞模具厂平均开模周期7天。

- 民营品牌矩阵:华为、OPPO、vivo、大疆、TCL形成品牌梯队,带动上下游。

- 外贸窗口:深圳前海、盐田港、广州南沙港让整机出口“当日装船、隔日抵港”。

3. 京津冀靠什么撑起“信创高地”?

自问自答:央企总部+科研院校+政策先行区。

- 央企总部:中国电子、中国电科、航天科工等集团集中在北京,订单内部转化率高。

- 科研院校:清华、北大、中科院、北航输出操作系统、CPU架构原创技术。

- 政策先行区:北京经开区、天津滨海高新区试点政府采购信创产品,形成市场“第一桶金”。

4. 中西部城市如何打破“沿海垄断”?

自问自答:用“人才+土地+市场”换“产业转移窗口期”。

- 人才:西安电子科技大学、成都电子科大每年输送万名芯片工程师。

- 土地:重庆西永微电园、合肥经开区工业用地成本仅为上海的1/4。

- 市场:成渝双城经济圈、长江中游城市群提供就近消费市场,降低物流成本。

未来五年地域格局会怎样演变?

1. 长三角:向“高端+绿色”升级

自问自答:当制程逼近1nm,长三角靠什么继续领先?

(图片来源网络,侵删)

- 绿色制造:上海、无锡率先实施半导体企业绿电交易,降低碳关税风险。

- 高端装备:上海微电子、中微半导体把EUV替代设备、刻蚀机留在本地,形成技术闭环。

2. 珠三角:打造“软硬融合”生态

自问自答:硬件优势会不会被软件吃掉?

- 鸿蒙生态:华为把操作系统、HMS、AI框架向深圳中小硬件厂开放,形成软硬协同。

- 工业互联网:富士康“熄灯工厂”、美的Midea IoT平台把制造经验软件化,对外输出。

3. 中西部:抓住“国产替代”窗口

自问自答:国产替代浪潮下,中西部城市如何卡位?

- 存储器:长江存储(武汉)、长鑫存储(合肥)扩产,带动本地设备、材料企业。

- 功率半导体:重庆华润微、西安龙腾半导体切入车规IGBT、SiC器件,绑定比亚迪、吉利。

企业选址应关注哪些指标?

- 人才可得性:查看本地高校对口专业毕业生数量、人才补贴政策。

- 产业链配套半径:核心零部件能否在200公里内采购。

- 物流时效:到最近国际机场、港口的车程是否小于2小时。

- 政策稳定性:地方产业基金存续年限、税收优惠是否写入政府规章。

- 能耗指标:晶圆厂、数据中心需提前锁定绿电、用水指标。

小结与展望

电子信息产业的地域版图并非一成不变,资本、技术、政策三重力量在持续重塑格局。企业只有动态评估人才、供应链、市场、政策四大变量,才能在下一轮产业转移中抢占先机。对于地方政府而言,与其盲目招商,不如深耕特色环节,用差异化优势融入全球电子产业大循环。

(图片来源网络,侵删)

评论列表